在國會大廈內,格哈德·里希特的《比爾克瑙》講述了大屠殺的恐怖

今年是國會大廈重開的20週年,該建築物是德國聯邦議會(Bundestag)的所在地。這一年也標誌著“比爾克瑙”(2014)在該建築物內到達的第二個周年紀念。這幅由德國畫家格哈德·里希特創作的四部分畫作“比爾克瑙”以波蘭的比爾克瑙集中營命名——該集中營是奧斯維辛-比爾克瑙複合體的一部分,這是納粹德國最大的滅絕營。這幅畫是里希特經過數十年努力所創作的,旨在對大屠殺作出適當的創意回應,當時納粹及其合作者謀殺了超過600萬名猶太人和數十萬名羅姆人、波蘭人、LGBTQ個體、政治犯及其他少數群體。這幅畫也代表了里希特某種程度的個人結束,他於1932年2月9日出生,恰好在國會大廈火災發生前一年零18天,這場臭名昭著的縱火事件被納粹官員操控,以鞏固德國政府的權力。在第二次世界大戰結束後,國會大廈在半個多世紀內一直處於失修狀態,成為德國人民破碎的國家信心的象徵。1995年,在德國統一和柏林圍牆倒塌五年後,對國會大廈進行了為期四年的修復。為了準備重開,里希特受委託為新的國會大廈創作一件藝術作品。他起初考慮利用這個機會來創作他長期思考的大屠殺作品。相反,基於Vergangenheitsbewältigung的精神——德國文化克服其過去罪行的哲學鬥爭——里希特創作了充滿希望的“黑、紅、金”(Schwarz, Rot, Gold)(1999),這是一件高達204米的玻璃和琺瑯作品,向德國國旗的顏色致敬,現在懸掛在國會大廈大廳的兩面高牆之一上。自2017年藝術家捐贈以來,比爾克瑙佔據了另一面牆,正對著“黑、紅、金”,成為一種令人難忘的體現,詮釋了政治和藝術中常常定義的矛盾複雜性。

抽象助記符

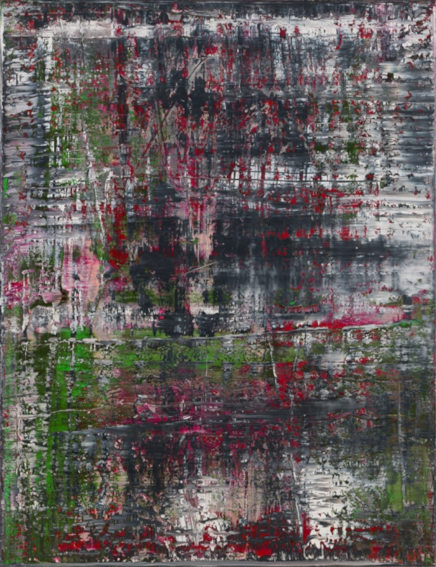

有關「比爾克瑙」的說法是,里希特意圖將其作為一種助記裝置——旨在幫助人們記住某些事情。事實上,任何有同情心的人在談到大屠殺時最大的擔憂就是,世界會忘記納粹所做的事情——無論是意外還是出於故意的宣傳——並允許類似的悲劇再次發生。正因如此,無數藝術家試圖通過繪畫、文學、電影、攝影、戲劇、歌曲或紀錄片來啟發每一代人,讓他們了解這段黑暗的歷史。然而,里希特是一位抽象藝術家,因此他面臨著創造一個抽象助記裝置的看似不可能的任務。你如何創造一件藝術作品,讓我們想起一個特定的歷史事件,而不直接展示你希望我們記住的事件?更進一步,你如何在不精確展示死亡的情況下,尊重死亡的嚴重性?

格哈德·里希特 - 比肯瑙 (937-2),2014年。油畫。260 x 200 公分。格哈德·里希特檔案館,德累斯頓,德國。© 格哈德·里希特

Richter 在這個令人困惑的問題上找到了答案,這是一系列由 Sonderkommando 成員拍攝的照片,這是一群被指派燒毀在奧斯維辛-比爾根營的毒氣室中被謀殺的人的屍體的猶太囚犯。抵抗組織的成員將相機走私進營地,拍攝燒毀屍體的照片,然後將底片藏在牙膏瓶中走私出營地。這些照片作為這一暴行的證據,並被歷史所銘記。Richter 長期以來一直收集各種記錄大屠殺的短暫物品,為一本他稱之為《地圖集》的巨著而努力,他認為這些燒毀屍體的照片比他所收集的任何其他東西都更具力量。它們照亮了黑暗,但只展示了故事的一部分——人們平淡無奇地像週末的家務一樣燒毀一堆堆的人體。還有更多的話未被說出,但在沉默中仍然可以得出結論。

格哈德·里希特 - 比肯瑙 (937-3),2014年。油畫。260 x 200 公分。格哈德·里希特檔案館,德累斯頓,德國。© 格哈德·里希特

揭露真相

理查所使用的過程來揭示他在那些照片中所感知的真相是一種試錯的過程。他最初試圖如實地畫出那些圖片,但意識到他未能表達那些無法用圖像表達的東西。因此,他刮掉了顏料,開始塗抹黑色、白色和灰色的層次。然後他添加了紅色和綠色——只有最深的紅色和綠色——紅色讓人聯想到血,綠色則讓人想起圍繞死亡營的黑暗森林。隨著時間的推移,畫作的內在黑暗和字面上的重量開始表達那些啟發它們的照片所帶來的人類代價。在這些層次中隱藏著許多導致大屠殺的和由其造成的人類狀況:無數小時的折磨和單調的勞動;無數的決策;無法表達的痛苦和情感的渴望;自我和對偉大的渴望的暗示。也許最具表現力的是掩蓋:那些實際上掩蓋了理查所畫的原始圖像的顏料層。

格哈德·里希特 - 比爾肯瑙 (937-4),2014年。油畫。260 x 200 公分。格哈德·里希特檔案館,德累斯頓,德國。© 格哈德·里希特

當里希特首次展出《比爾克瑙》時,他不僅展示了畫作,還包括四幅複製品,每幅複製品分為四個象限,象徵著啟發這些畫作的四張照片。他還包括了90多個較小的畫作片段,像圖表一樣排列在牆上。這些較小的片段隨後被組裝成一本沒有文字、只有圖片的書。彷彿他在探索我們如何將這段歷史分解成其組成部分的無限方式。我們永遠無法找到導致悲劇的小瞬間的結局。我們永遠無法講述每一位受到事件影響的個體的故事。每個組成部分都如同整體畫面一樣美麗而可怕。現在,這幅畫永久地安置在國會大廈,對面是一個德國國旗的宏偉象徵,我們看到了這段史詩般的抽象旅程與具體象徵力量的對抗。《比爾克瑙》提醒我們,歷史在這些美學問題上比我們意識到的更為豐富。

特色圖片:格哈德·里希特 - 比肯瑙 (937-1),2014年。油畫。260 x 200 公分。格哈德·里希特檔案館,德累斯頓,德國。© 格哈德·里希特

所有圖片僅用於說明目的

由 Phillip Barcio