Cinquante ans d'art pionnier en Inde - Nalini Malani au Centre Pompidou

Une nouvelle exposition au Centre Pompidou, Nalini Malani : La rébellion des morts, rétrospective 1969-2018, offre aux visiteurs un aperçu complet de le travail d'un artiste qui, peut-être plus que toute autre personne sur cette planète, possède les connaissances, la sagesse et les prouesses esthétiques nécessaires pour nous aider à relever les défis uniques de notre époque. L’humanité a toujours été divisée sur ses objectifs et ses agendas. Mais aujourd’hui, la race humaine est divisée non seulement sur des questions comme la langue que nous devrions parler, où nous devrions vivre, ce que nous devrions porter et ce que nous devrions manger, mais aussi sur des principes existentiels fondamentaux – sur ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui a du sens. , ce qui est important, ce qui est éthique et ce qui est possible. Nous racontons des versions concurrentes du passé et nourrissons des visions concurrentes pour l’avenir. Mais certains d’entre nous souhaitent une voie alternative : une voie unifiée, équitable et libre. Entrez dans le travail de Nalini Malani. Cet artiste indien habite un espace unique dans le monde de l’art contemporain. Comme nous tous, elle est divisée. Ses racines familiales sont partagées entre le Pakistan et l’Inde d’aujourd’hui. Elle a bénéficié de l’histoire, mais se sent obligée de révéler et d’effacer ses péchés. Elle est respectée par son gouvernement, mais aussi craint et méprisée par beaucoup en tant que révolutionnaire. Elle est appréciée des institutions artistiques, mais également opposée aux pratiques insidieuses de la plupart des institutions. Et elle est aussi esthétiquement divisée. Elle utilise un langage visuel regorgeant de références figuratives et narratives, et pourtant ce sont les éléments abstraits de son œuvre – les tons, les couleurs, le rythme, l’atmosphère, le mouvement et la lumière – qui lui confèrent son caractère dramatique et l’ouvrent à une myriade d’interprétations. Bref, Malani est compliqué, brillant et bien informé. Ce qui la rend si parfaite pour notre époque, c’est qu’elle est aussi assez courageuse pour proposer une alternative. Elle est catégorique sur le fait que les méthodes patriarcales du passé ont amené l’humanité au bord de l’effondrement et que si nous voulons survivre, nous devons essayer quelque chose de nouveau.

Séparés à la naissance

Nalini Malani est née de parents hindous dans la ville de Karachi en février 1946. La religion que pratiquait sa famille est importante, car presque exactement un an et demi plus tard, la partition de l'Inde a eu lieu, séparant la République de l'Inde de la République islamique du Pakistan. . L’élément fondamental de la partition était que tous les résidents islamiques étaient encouragés à quitter leur domicile et à s’installer dans ce qui devenait un territoire pakistanais, et que tous les résidents non islamiques devaient quitter leur domicile et s’installer dans ce qui devenait un territoire indien. Karachi était du côté du Pakistan. Ainsi, alors que Malani n'avait qu'un an, ses parents ont abandonné tous leurs biens et, comme environ 12 millions de leurs concitoyens, sont devenus des réfugiés, repartant au chômage et dans une pauvreté totale.

En théorie, la partition était une solution aux problèmes sociaux. Cela faisait partie de l’Indian Independence Act, qui a libéré le pays de la domination britannique. Mais cela a alimenté des ressentiments de longue date entre les groupes religieux. L’idée même de séparer l’Inde et le Pakistan selon leurs appartenances religieuses ne tenait pas compte du fait qu’il existe dans tout le pays de nombreux groupes ethniques représentant de multiples points de vue religieux, dont beaucoup parlaient des langues différentes. La violence a frappé la partition et a touché tous les groupes religieux, ethniques et culturels. Selon certaines estimations, cette violence a coûté la vie à plus de deux millions de personnes.

Portrait of Nalini Malani in her Bombay studio, Photo © Rafeeq Ellias

Portrait of Nalini Malani in her Bombay studio, Photo © Rafeeq Ellias

Exposition extérieure

Après des années de lutte dans leur nouvelle maison, la famille Malani a reconstruit sa vie et grâce à l'emploi que son père a obtenu chez Air India, Nalini a pu voyager gratuitement vers d'autres pays. Elle se souvient que Tokyo était particulièrement mémorable, tout comme ses expériences de visite dans les grands musées de Paris. À 18 ans, elle a pu s'inscrire au Sir J.J. School of Art, une académie d'art très respectée, nommée en l'honneur de l'homme d'affaires controversé Jamsetjee Jeejeebhoy qui a fait fortune dans le commerce de l'opium chinois au XIXe siècle. Alors qu'il y était étudiant, Malani a également acquis un espace de studio hors campus au sein d'un environnement artistique multidisciplinaire appelé Bhulabhai Memorial Institute, du nom de Bhulabhai Desai, un activiste politique influent et controversé.

C'est là, au Bhulabhai Memorial Institute, que Malani a appris la valeur de la collaboration, puisqu'elle a pu travailler avec des chanteurs, des danseurs, des acteurs, des auteurs de théâtre, des photographes et des cinéastes. L'expérience lui a montré que le théâtre et le cinéma sont les médiums les plus holistiques, car ils intègrent de nombreuses autres méthodes esthétiques, telles que la peinture, le design, la sculpture et la performance. Cette prise de conscience a transformé sa pratique artistique personnelle, élargissant son travail au-delà des limites de la toile. Comme le démontre sa rétrospective actuelle, elle est devenue incroyablement innovante en combinant plusieurs éléments pour créer des déluges esthétiques dans lesquels les spectateurs se plongent littéralement.

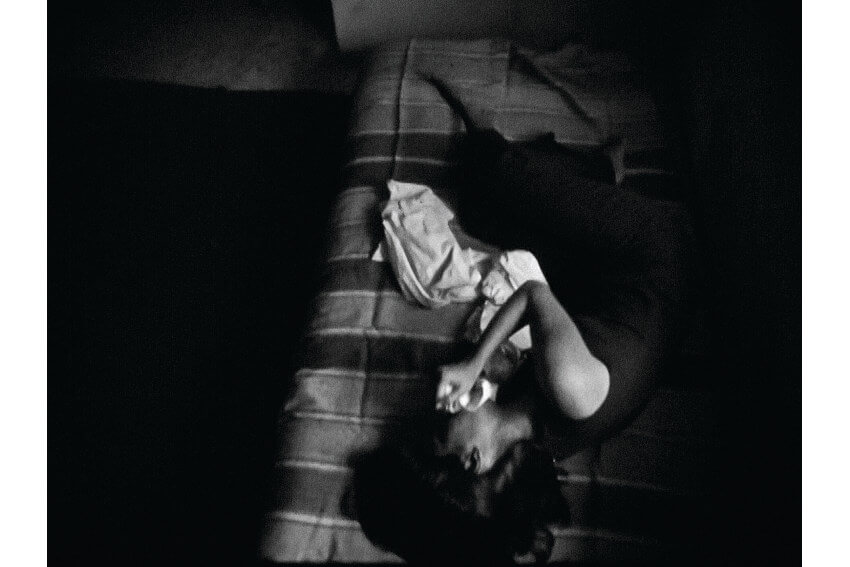

Nalini Malani - Onanism, 1969, Black and white 16 mm film transferred on digital medium, 03:52 min. Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris, Photo © Nalini Malani

Nalini Malani - Onanism, 1969, Black and white 16 mm film transferred on digital medium, 03:52 min. Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris, Photo © Nalini Malani

Un passé compliqué

Une grande partie du contenu avec lequel Malani travaille est interprétée de manière figurative. Son art est qualifié de féministe car il présente des images féminines de manière à impliquer l'autonomisation. Il est qualifié d'anti-guerre car il présente des images de violence de manière à évoquer l'horreur et la mort. Il est qualifié d'anti-colonial car il inclut souvent des textes qui abordent l'exploitation du tiers monde par les puissances du premier monde. En fait, le sous-titre de la rétrospective actuelle au Centre Pompidou, La rébellion des morts, tire son titre de la pièce de Heiner Müller L'Ordre. Dans cette pièce, le personnage de Sasportas, représentant allégorique du Tiers Monde, prononce un discours présageant une révolution imminente des opprimés, à savoir : "Quand les vivants ne peuvent plus se battre, les morts le feront. À chaque battement de cœur de la révolution, la chair repousse sur leurs os, le sang dans leurs veines, la vie dans leur mort. La rébellion des morts sera la guerre des paysages, nos armes seront les forêts, les montagnes, les océans, les déserts du monde. Je serai la forêt, la montagne, l'océan désert. Moi—c'est l'Afrique. Moi—c'est l'Asie. Les deux Amériques—c'est moi."

Malani a souvent approprié des segments de cette citation, comme dans un ensemble d'impressions qu'elle a créées en 2015. Le sentiment qui en découle est que les dirigeants du passé n'ont causé que la mort, ce qui a engendré un désir de vengeance, et qui, en retour, donnera lieu à encore plus de violence et de mort. C'est un sentiment que Malani connaît bien. Elle est née dans un monde plein de violence et de contradictions, et formée pour être artiste dans un tel monde. Elle est consciente à la fois des péchés du passé et des opportunités qu'ils nous offrent dans le présent. Son travail transforme cette réalité compliquée en matière à imagination. Mais ce n'est pas explicite, mais plutôt suggestif. Par exemple, planant en arrière-plan de toutes les images qui portent leurs noms de la citation ci-dessus, se trouvent les visages de femmes sensibles, puissantes et empathiques. Le sens est abstrait, mais ces visages semblent être des annonciateurs d'un nouveau jour.

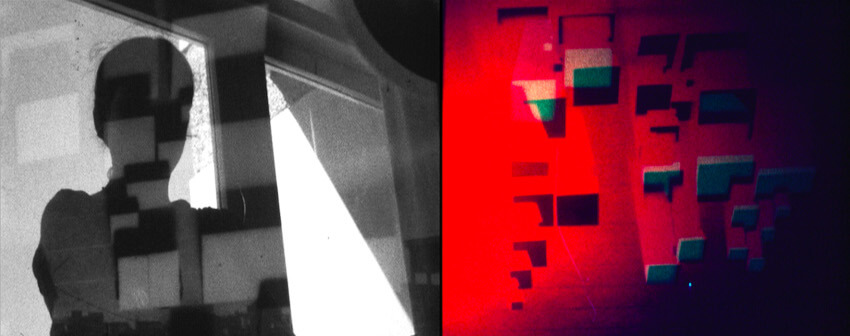

Nalini Malani - Utopia, 1969-1976, 16 mm black and white film and 8 mm colour stop-motion animation film, transferred on digital medium, double video projection, 3:49 min, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris, Photo © Nalini Malani

Nalini Malani - Utopia, 1969-1976, 16 mm black and white film and 8 mm colour stop-motion animation film, transferred on digital medium, double video projection, 3:49 min, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris, Photo © Nalini Malani

Un avenir féminin

Le nouveau jour auquel Nalini Malani aspire est celui où le côté féminin de la nature humaine deviendra plus influent. Comme elle l'a déclaré dans son entretien avec Sophie Duplaix, conservatrice au Centre Pompidou, «Au fil des années, les femmes des sociétés sélectives ont acquis une certaine égalité avec les hommes, mais aujourd'hui encore, il reste trop de choses à faire. Pour moi, comprendre le monde d’un point de vue féministe est un outil essentiel pour un avenir plus prometteur, si nous voulons réaliser quelque chose comme le progrès humain. Il est clair que nous suivons depuis trop longtemps un patriarcat linéaire qui touche à sa fin, mais qui veut obstinément affirmer que « c'est encore la seule voie ». Ou, si je voulais le dire de manière plus dramatique, je pense que nous avons désespérément besoin de remplacer le mâle alpha par des sociétés matriarcales, si l'humanité veut survivre au XXIe siècle.

Malani est une représentation vivante de cet espoir. Elle a été la première artiste femme à recevoir le Prix d'Art Asiatique Fukuoka, et elle a également organisé la toute première exposition d'art entièrement féminine en Inde. Mais peut-être son acte le plus porteur d'espoir a été dans les années 1970 lorsqu'elle a étudié l'art à Paris pendant trois ans. On lui a offert l'opportunité de rester et de construire une carrière réussie en Europe. Mais elle a décliné. Malgré toute la douleur et les complications de sa vie dans le nouveau pays qu'est l'Inde, elle s'est consacrée à son avenir. Elle croyait avoir le pouvoir d'être une force pour un changement positif, et depuis, elle vit cette croyance à travers l'action. Le travail qui est sorti de sa décision est un phare pour tous ceux qui aspirent à un monde moins divisé et à un avenir plus équitable, non seulement pour l'Inde mais pour l'humanité. Nalini Malani : La rébellion des morts, rétrospective 1969-2018 est exposée au Centre Pompidou jusqu'au 8 janvier 2018, après quoi elle se déplacera au Castello di Rivoli, près de Turin, en Italie, du 27 mars au 22 juillet 2018.

Nalini Malani - Souvenir de Mad Meg, 2007-2011, Vidéo à trois canaux/jeu d'ombres, seize projections lumineuses, huit cylindres en Lexan peints à l'envers et rotatifs, son, Dimensions variables pour l'installation, Vue de l'exposition Paris-Delhi-Bombay, Centre Pompidou, 2011, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris, Photo © Payal Kapadia

Nalini Malani - Souvenir de Mad Meg, 2007-2011, Vidéo à trois canaux/jeu d'ombres, seize projections lumineuses, huit cylindres en Lexan peints à l'envers et rotatifs, son, Dimensions variables pour l'installation, Vue de l'exposition Paris-Delhi-Bombay, Centre Pompidou, 2011, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris, Photo © Payal Kapadia

Image de présentation : Nalini Malani - All We Imagine as Light, 2016, Six tondi peints au revers (détail : I am Everything You Lost, 2016), Ø 122 cm, Musée Arario, Séoul, Photo : © Anil Rane

Toutes les images sont une gracieuseté du Centre Pompidou, Paris

Par Phillip Barcio