詹姆斯·斯坦福的曼荼羅閃耀禪意

作為一名孩童,詹姆斯·斯坦福 對美術的經驗不多。他於1948年出生在拉斯維加斯,距賭博在該市合法化已經13年,距美國政府開始在周邊沙漠進行核彈測試則只有3年。當時這個新興的罪惡之城充滿了風險和各種誘惑,但它卻沒有提供藝術博物館。事實上,斯坦福第一次參觀的博物館是位於西班牙馬德里的普拉多博物館,當時他20歲。他回憶起那次參觀,稱之為他第一次接觸美術的經歷,並表示那是一種個人的宗教體驗。斯坦福描述了他站在15世紀荷蘭風格畫家羅吉爾·范德維登的畫作《下葬》前,欣賞藝術家用來勾勒畫中人物的精緻技法,這使得人物似乎從場景的其餘部分浮現出來。當他深深凝視著畫作的表面時,他暈倒了。他失去意識15分鐘。當他醒來時,他報告說對范德維登用來創作這幅畫的許多繪畫技法有了“閃光般的理解”。斯坦福說:“這開始了我對繪畫的奉獻。對我來說,這是我個人宗教的一部分。”今天,斯坦福的作品在觀眾中激發出類似宗教的體驗。他仍然生活和工作在拉斯維加斯這片原子霓虹沙漠中,已成為古老觀念的當代大使,這一觀念認為靈性與藝術之間存在著內在的聯繫。

計算不可計算的

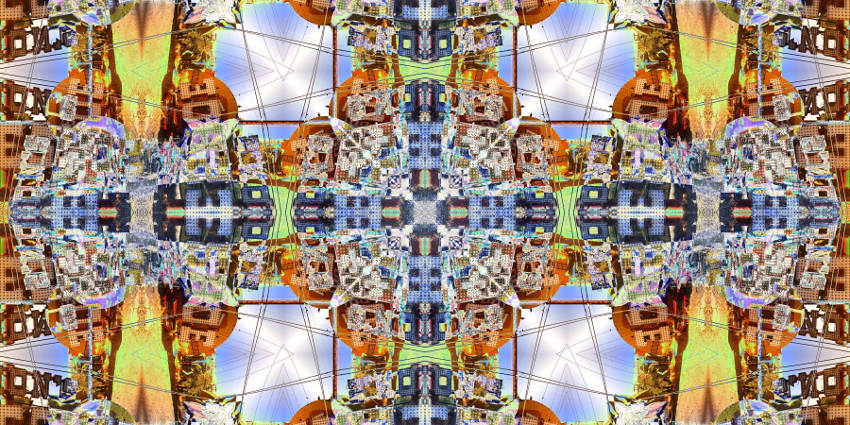

史丹佛的作品中,最直接表達他對藝術精神潛力信念的是他所稱的「因陀羅的珠寶」系列數位攝影拼貼。雖然他將這些作品描述為完全抽象,但它們包含了許多具象圖像的片段,並且受到敘事性印度教/佛教美學傳統的啟發。在一部近2000年歷史的東亞文本《華嚴經》的第30卷中,寫道「宇宙是無法言喻的無限,因此知識的總範圍和細節也是如此。」這本書也被稱為《無法計算的》,因為它的焦點是無限的主題。無法計算的無限正是史丹佛試圖用他的「因陀羅的珠寶」來表達的。他借用了因陀羅的故事作為標題,因陀羅是一位吠陀印度教神祇,常常被比作宙斯。根據傳說,一張網懸掛在因陀羅居住的宮殿上。這張網在每個連接點上都有一顆珠寶。每顆珠寶都反射著其他每顆珠寶——這是一種對所有事物相互聯繫的隱喻。

詹姆斯·斯坦福 - 閃耀的禪 - 火鶴希爾頓。© 詹姆斯·斯坦福

在圖像上,史丹佛根據古代印度教和佛教圖像的設計原則設計了他的「因陀羅的珠寶」,這些圖像稱為曼荼羅。前綴「manda」意為本質,後綴「la」意為容器。因此,曼荼羅被認為是一種本質容器——總體的具現。從視覺上看,曼荼羅是幾何形狀,並包含具象和抽象圖像的混合。它們通常呈現為一個內含圓形的正方形,而內圓中又包含額外的正方形。在構圖的中心應該有一個點,代表原始的創造力量,即無限總體本質的原始容器。曼荼羅被視為藝術,同時也被認為是冥想工具。創作它們的人需要在藝術技術和精神傳統上接受多年的訓練。像印度教和佛教的曼荼羅一樣,史丹佛希望他的「因陀羅的珠寶」不僅因其美麗而受到欣賞,還因其可能揭示的智慧而受到重視,這理論上可能有助於觀眾在追求啟蒙的過程中。

詹姆斯·斯坦福 - 賓尼恩斯 V-1. © 詹姆斯·斯坦福

無限光

為了創造他重新構想的當代曼陀羅,史丹佛轉向代表拉斯維加斯神祇的標誌和符號——賭場、酒店和酒吧。他拍攝它們歷史悠久的霓虹外觀和Googie建築元素,裁剪照片中的各種片段,然後將這些片段用作幾何重複圖案的基礎。其作品的中心點不是一位神祇,而是一個視覺焦點,從這裡形狀、線條、顏色和圖案——抽象藝術的基石——演變而來。隱喻上,史丹佛為這些作品所採用的圖像回溯到一個懷舊的起點,那時他的生活剛剛開始。通過裁剪和數位改變源照片,他重新排列了它們的基本元素,像珠寶一樣粉碎它們,無限的碎片現在可能永遠在時間和空間中相互反射。

詹姆斯·斯坦福 - 閃耀的禪 - Awaz. © 詹姆斯·斯坦福

在史丹佛的作品中,隱藏著的問題與傳統曼陀羅中的問題一樣多。觀眾應該對這些圖片進行冥想嗎?我們是否應該思考那些由符號和標誌的閃現所激發的聯想?光與暗的極端重要嗎?還是這些問題其實只是分心,使我們無法理解曼陀羅的真正信息?對於如何解讀這些迷人而獨特的藝術作品,一個指導來源可以在它們與傳統印度教和佛教曼陀羅實際共享的單一設計元素中找到:它們對視角的依賴。如果你把這些圖片平放在地上,然後從一個視角看它們,離你最近的圖像會是顛倒的。最遠的圖像會是正立的。左右兩側的圖像會是歪斜的。只有當你站在圖片的中心,並逐一轉身面對每個方向時,各種視角才會開始看起來相同。或許在這個作品的某個方面有一個教訓。史丹佛與我們分享的觀念是,在藝術和靈性中,最重要的事情是去看,並意識到有許多不同的方式來看待某樣東西。你認為真實的東西僅僅取決於你站的位置。

特色圖片:詹姆斯·斯坦福 - 幸運女士。© 詹姆斯·斯坦福

所有圖片僅用於說明目的

由 Barcio 作品