《对皮萨罗的正义》 by Dana Gordon

一个多世纪以来,画家Paul Cézanne(1839-1906)一直被认为是现代艺术之父。他的崛起始于1894年左右,对先锋艺术的发展产生了潮汐般的影响,催生了抽象派和表现主义,赢得了毕加索和马蒂斯的忠诚,主导了20世纪末现代主义发展的标准叙事,并延续至今。但情况并非总是如此。在19世纪晚期的大部分时间里,受到尊敬的并非Cézanne,而是画家Camille Pissarro(1830-1903),他被视为更伟大的大师之一,也是现代艺术最具影响力的创造者之一。然而,由于历史的曲折,Pissarro的声誉随后逐渐衰退,以至于他常被轻描淡写地回忆为印象派中一位模糊重要且技艺高超的风景画家,并且隐约被视为第一位伟大的犹太现代艺术家。

在过去的四分之一世纪里,作为一种低调的反向运动,Pissarro的重要性得到了复兴。包括1995年纽约犹太博物馆举办的一次展览在内的文章和展览为他的成就带来了新的光芒,特别表明如果没有Pissarro的先行,Cézanne自己的艺术生涯是不可能的。最近,这一趋势得到了纽约现代艺术博物馆(MOMA)今年夏天组织的一个生动且信息丰富的展览的助力,该展览现正巡回展出[请注意该展览于2005年举办 - 编者注]。

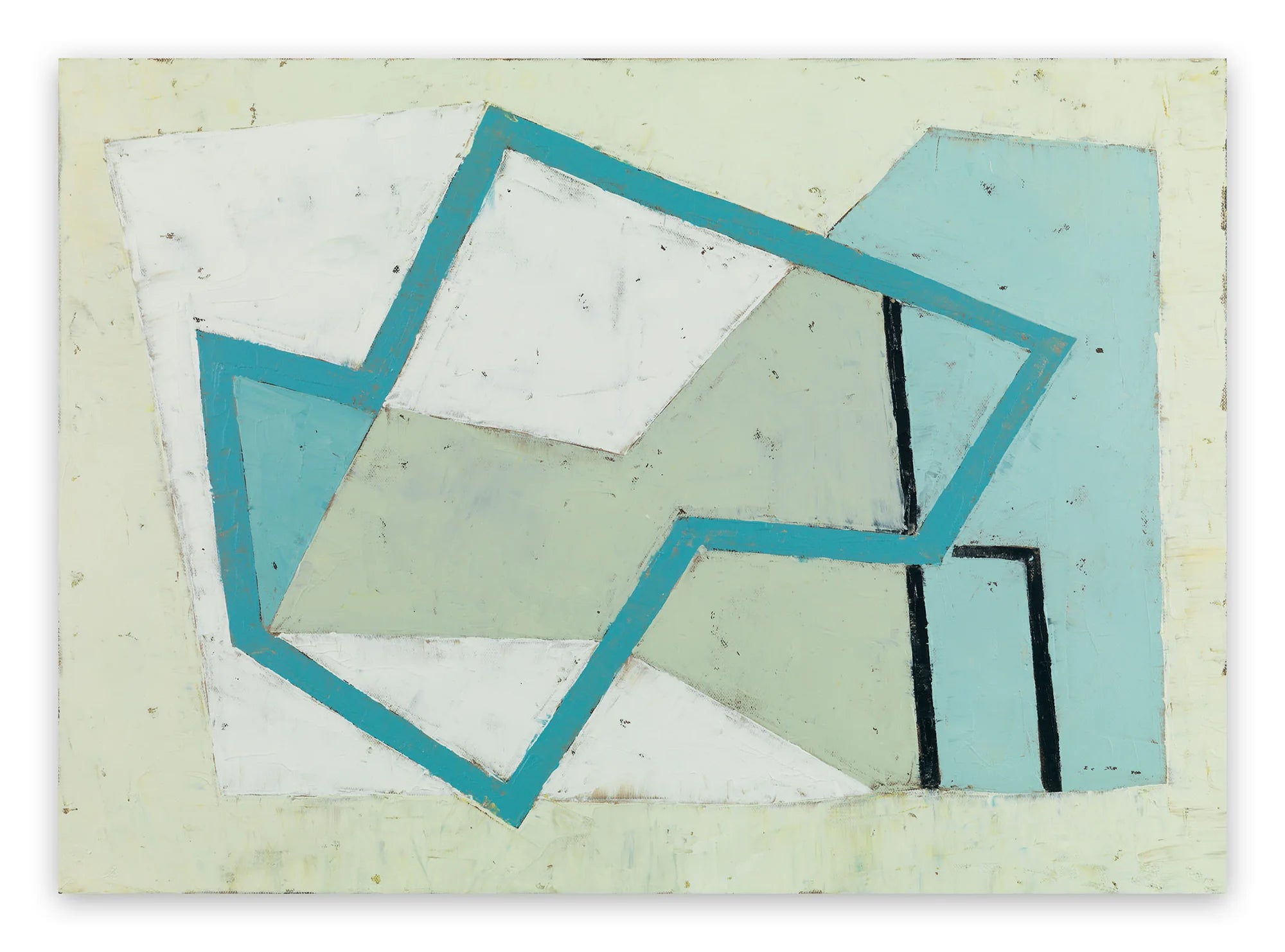

Paul Cézanne - 风景,Auvers-sur-Oise,约1874年,布面油画,18 1/2 x 20英寸,© 费城艺术博物馆(左)和Camille Pissarro,《攀登小径》,l'Hermitage,Pontoise,1875年,布面油画,21 1/8 x 25 3/4英寸,© 纽约布鲁克林艺术博物馆(右)

Paul Cézanne - 风景,Auvers-sur-Oise,约1874年,布面油画,18 1/2 x 20英寸,© 费城艺术博物馆(左)和Camille Pissarro,《攀登小径》,l'Hermitage,Pontoise,1875年,布面油画,21 1/8 x 25 3/4英寸,© 纽约布鲁克林艺术博物馆(右)

从1861年到1880年代中期,Pissarro和Cézanne之间进行了深刻的艺术和个人互动,这对艺术的未来产生了决定性的影响。这种互动是目前巡回展览的主题。但尽管展览有许多优点,它本身并未完全揭示Pissarro-Cézanne关系的全部故事,也未真正阐明如何欣赏后者的作品。大多数有文化修养的眼睛仍然通过Cézanne衍生的视角来看待早期现代艺术,包括Pissarro的作品,而对现代主义艺术运动的整体理解也源于这种认知。

Paul Cézanne - l'Hermitage at Pontoise,[1881],布面油画,18 5/16 x 22 英寸,© 德国伍珀塔尔 Von der Heydt 博物馆(左)和 Camille Pissarro,l'Hermitage 花园,1867-69,布面油画,31 7/8 x 38 3/8 英寸,© 布拉格国家美术馆(右)

Paul Cézanne - l'Hermitage at Pontoise,[1881],布面油画,18 5/16 x 22 英寸,© 德国伍珀塔尔 Von der Heydt 博物馆(左)和 Camille Pissarro,l'Hermitage 花园,1867-69,布面油画,31 7/8 x 38 3/8 英寸,© 布拉格国家美术馆(右)

这正确吗?早在 1953 年,抽象表现主义画家 Barnett Newman 就抱怨现代艺术博物馆——现代主义艺术的殿堂——“奉献自己”于这样一个命题:Cézanne 是“现代艺术之父,[with] Marcel Duchamp 作为他自封的继承人。”Newman 宣称,这样做博物馆在延续一段“虚假的历史”。Newman 的指控有其道理。

Camille Pissarro 出生于加勒比海的圣托马斯岛,是一位来自波尔多的中产阶级犹太商人家庭的孩子。1841 年至 1847 年在巴黎接受教育,随后回到岛上进入家族生意,但最终摆脱了家族的期望,前往委内瑞拉绘画和素描。1855 年他永久返回巴黎,不久后父母也随之而来。

1860 年,Pissarro 与他母亲厨师助理 Julie Vellay 开始交往。他们于 1871 年结婚,育有八个孩子,并一直相伴直到 Camille 于 1903 年去世。这段关系使他失去了母亲的大部分感情和经济支持;因此,Pissarro 大部分成年生活都在为钱挣扎。但他对 Julie 的公开且坚定的承诺,是他个人和艺术独立性的早期典范。这也为他的朋友 Cézanne 和 Monet 及其情人们在因婚前恋情引发的家庭风暴中提供了一种庇护。

1860年代中期以后,Pissarro 定居在巴黎郊外的小镇,生活成本较低,且他喜爱的乡村题材近在咫尺。他经常前往市区,常常逗留数日,但许多艺术家也会来访并在他附近创作——最著名的是 1869-70 年间停留六个月的 Claude Monet,以及 1870 和 80 年代的 Cézanne 和 Paul Gauguin。在 Camille 和 Julie 的孩子中,有几位成为了艺术家,最著名的是长子 Lucien。Pissarro 写给 Lucien 的信件为我们提供了对画家生活和 19 世纪艺术史的丰富洞见。

Camille Pissarro - 1878,Le Parc aux Charrettes,Pontoise,私人收藏

Camille Pissarro - 1878,Le Parc aux Charrettes,Pontoise,私人收藏

皮萨罗25岁时从加勒比回到巴黎,已是经验丰富的风景画家,摆脱了法国学院的束缚。19世纪50年代末,他寻访了法国艺术的伟大前辈:科罗、库尔贝、德拉克罗瓦等。受他们影响,但从未成为门徒,他将所学融入自己的视野。与爱德华·马奈同时期,皮萨罗发展出一种新方法,强调艺术家对其所处自然的全面、直接反应。

皮萨罗的重要性早被同行认可——官方则时断时续。在19世纪50、60年代及70年代初,国际“沙龙”展览是法国商业成功和声誉的唯一希望。但入选由美术学院的拥护者控制,这些教师坚持僵化的方法论。先锋艺术家不得不与沙龙打交道,或者设法绕过它们。

皮萨罗一幅非正统的风景画被1859年沙龙接受,评论家亚历山大·阿斯特鲁克对此表示赞赏。1863年,他参加了反对官方沙龙的沙龙拒绝展,使他成为众矢之的,但他的作品如此强大,仍被1864、65和66年的沙龙接受。在对最后一次沙龙的评论中,伟大的小说家和艺术评论家、先锋派支持者埃米尔·佐拉写道:“谢谢您,先生,您的冬季风景在我穿越沙龙这片大沙漠时让我清新了半小时。我知道您是经过极大困难才被接纳的。”同年,画家吉勒梅写道:“只有皮萨罗继续创作杰作。”

这些早期反应清楚地表明,皮萨罗正在创造一些不同寻常的东西。事实上,他正在发明抽象艺术,其成分是他从前辈那里汲取的。早在1864年,他就开始将风景元素作为抽象设计,令线条和形状既是线条和形状,也是物体和景深的表现。

佐拉提到的“冬季风景”,冬季马恩河岸,就是这些作品之一。它被纳入了MOMA展览,充满了皮萨罗正在创造的抽象元素。画面左侧的树木是线条的试验,右侧的房屋构成了三角形和梯形形状的组合。整个右下象限是一种“色域”绘画,关注色彩和笔触的传达力量,而不依赖于它们所描绘的内容。最右侧的颜料涂抹,代表房屋,宣告了颜料涂抹本身就具有美的品质。

Camille Pissarro - 冬季马恩河畔,[1866],布面油画,36 1/8 x 59 1/8 英寸,© 芝加哥艺术学院

Camille Pissarro - 冬季马恩河畔,[1866],布面油画,36 1/8 x 59 1/8 英寸,© 芝加哥艺术学院

除了传达自然景观,除了作为由线条、色彩和形态组成的视觉论文,皮萨罗的画作还是他个人思想和情感的表达。也就是说,他的绘画方式——他的笔触,他的“制作”——让观者感受到一个特定人在特定时刻的情感。在那个时代的先锋派中,艺术中自我表达确实引起了极大兴趣。“气质”和“感觉”等术语逐渐流行,尤其是在描述皮萨罗的艺术时。正如左拉在1868年沙龙的评论中写到他:

这里的原创性深刻地体现了人性。它不是源自某种手法的熟练,也不是对自然的伪造。它源自画家本人的气质,包含一种源于内心信念的对真理的感受。在此之前,我从未见过画作拥有如此压倒性的尊严。

在19世纪60年代末和70年代初,莫奈、皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿、弗雷德里克·巴齐耶、阿尔弗雷德·西斯莱和皮萨罗用皮萨罗的话说,像“腰间系绳的登山者”一样一起工作。1869年,他们沿塞纳河作画,被水面反射出的色彩形状所吸引。由此产生的作品,尤其是雷诺阿和莫奈的作品,理所当然地被誉为印象派的最早成果。至于皮萨罗在这一运动中的角色,由于那个时期他几乎所有的画作都遗失了,这一点令人遗憾地被掩盖了。据估计,他20年创作的约1500件作品在1870-71年普法战争期间被毁,当时普鲁士军队占领了他的家。(他和家人设法逃到了伦敦。)

莫奈常被描绘为印象派的天才,他确实是个天才。他也是1874年首次印象派展览的发起人。然而,在那次展览的评论中,评论家阿尔芒·西尔维斯特称皮萨罗为“基本上是这种绘画的发明者。”这点不难理解。

由于Monet,印象派被认为是一种色彩与光线的艺术,结构和构图的作用较小。但Pissarro在1870年代的印象派风景和城景则是另一番景象。这些作品因其对光线、色彩和氛围的观察以及人物和场景的自然呈现而备受赞誉,同时也拓展了艺术家对结构和构图的探索。正如Christopher Lloyd在他1981年的专著Camille Pissarro中所说,这些画作中可见的“视觉解剖过程”是Pissarro的独特胜利,使得Monet的画作虽美,却显得风景化且过于简单。Zola坚持认为“Pissarro比Monet更为激进的革命者”绝非无的放矢。

那么Cézanne呢?从1861年相识起的20多年里,他一直寻求并接受Pissarro的建议和帮助。年轻的Cézanne,无论在艺术还是为人处世上都显得笨拙,在巴黎遭到嘲笑——但Pissarro没有这样做,他或许在这位年轻人作品中不拘礼节的坦率中看到了自己的影子,立刻认出了他的非凡天赋,并始终坚定支持他。

两人成为亲密朋友;到了1870年代初,Cézanne渴望与Pissarro一起工作,甚至搬到他附近。他们相互影响是毫无疑问的。Pissarro回忆那几年时写道:“我们总是在一起!”,当时多变的Cézanne感情深厚。特别是,Pissarro对工作的执着态度,对挖掘自己视角的痴迷,帮助Cézanne释放了被压抑的个性,向他展示了情感内容会自然而然地出现,并让他将焦虑的能量引导到绘画的形式问题上。

从Pissarro那里,Cézanne学到了抽象、富有表现力的小笔触、强调形式而非情感,以及如何用色彩而非轮廓来塑造形式。两位艺术家经常同时画同一景色;许多由此产生的画作在MOMA展览中并排悬挂,给观众带来非凡的“你身临其境”的感觉。1870年代中期,Cézanne开始在地中海附近的艾克斯长期隐居,几乎完全远离巴黎的艺术圈。1876年,他写信给Pissarro说:“这就像一张扑克牌。红色的屋顶映衬着蓝色的大海。”他承认自己正在将艾克斯的屋顶、墙壁和田野画成由形状和色彩主导的平面抽象形式,正如Pissarro十年前所画。

Camille Pissarro,《Cézanne肖像》,[1874]年,布面油画,28 3/4 x 23 5/8英寸,Laurence Graff收藏

Camille Pissarro,《Cézanne肖像》,[1874]年,布面油画,28 3/4 x 23 5/8英寸,Laurence Graff收藏

在 Cézanne 突破之前的漫长岁月里,Pissarro 几乎为他的作品提供了所有的曝光机会。他鼓励商人 Père Tanguy 在他的画材店画廊展示 Cézanne 的作品,并敦促收藏家和艺术家去那里观看。后来他又说服了一位新的艺术经销商,即即将成名的 Ambroise Vollard,为 Cézanne 举办了 1895 年的展览,使他声名鹊起。

晚年,Cézanne 曾说“Pissarro 就像我的父亲:他是你寻求建议的人,他有点像le bon Dieu。”Cézanne 可能对这种神性有些敬畏。在 MOMA,Pissarro 1877 年的令人敬畏的Kitchen Garden被挂在 Cézanne 同年同题材的画作The Garden of Maubuisson旁边。Cézanne 的版本有其美感——但与 Pissarro 的作品一起观看时,它感觉像是草图,是音乐理念的几个注释。相比之下,Pissarro 的作品具有一部伟大交响乐的力量。

Paul Cézanne - The Garden of Maubuisson, Pontoise, 1877,布面油画,19 3/4 x 22 5/8 英寸,Jay Pack 夫妇收藏,德克萨斯州达拉斯,摄影:Brad Flowers(左)和 Camille Pissarro - Kitchen Garden, Trees in Flower, Spring, Pontoise, 1877,布面油画,25 13/16 x 31 7/8 英寸,巴黎奥赛博物馆,Gustave Caillebotte 遗赠,1894 © Réunion des Musées Nationaux / Art Resource, NY,摄影:Pascale Néri(右)

Paul Cézanne - The Garden of Maubuisson, Pontoise, 1877,布面油画,19 3/4 x 22 5/8 英寸,Jay Pack 夫妇收藏,德克萨斯州达拉斯,摄影:Brad Flowers(左)和 Camille Pissarro - Kitchen Garden, Trees in Flower, Spring, Pontoise, 1877,布面油画,25 13/16 x 31 7/8 英寸,巴黎奥赛博物馆,Gustave Caillebotte 遗赠,1894 © Réunion des Musées Nationaux / Art Resource, NY,摄影:Pascale Néri(右)

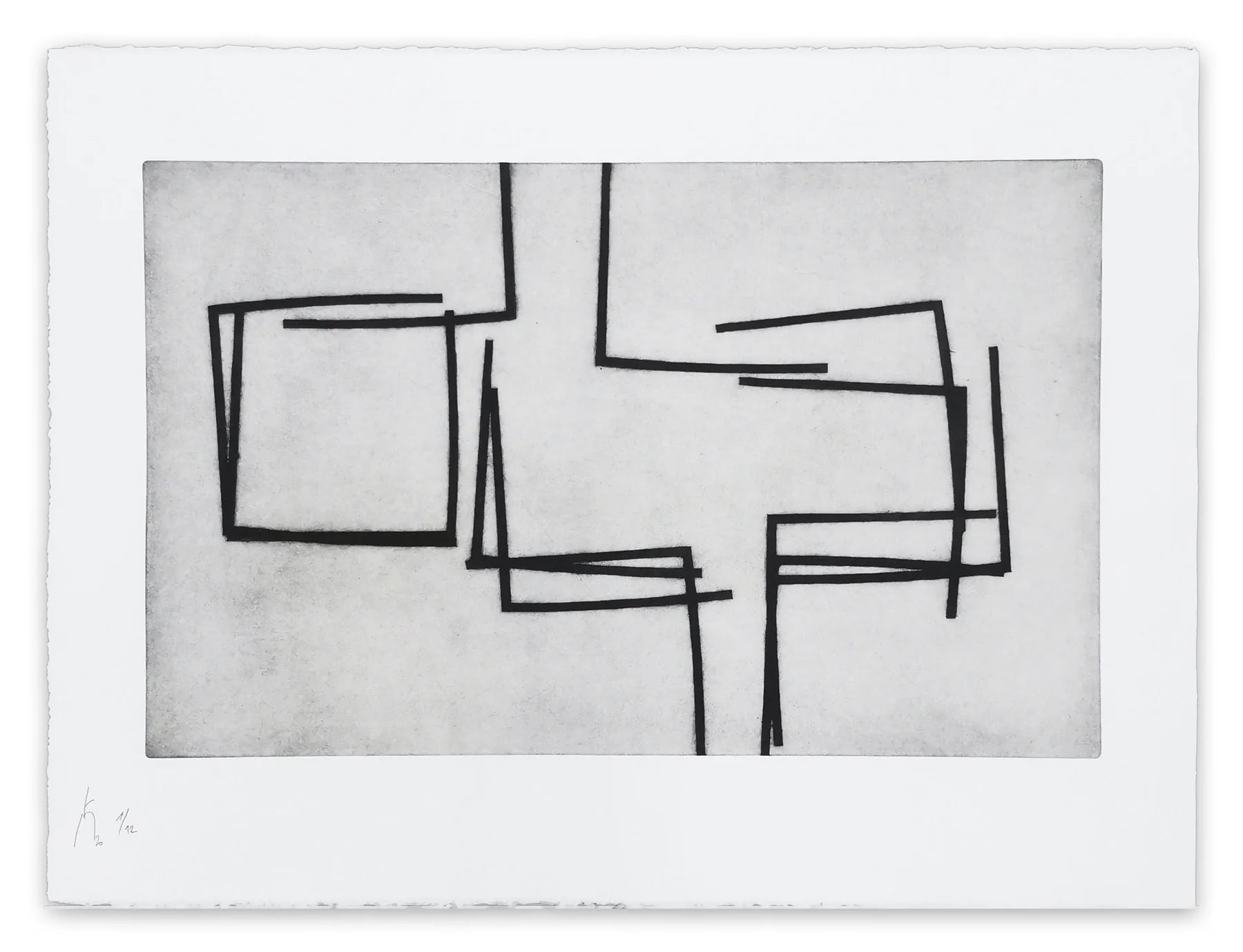

大约在这个时候,Cézanne 的技法正在演变成重复排列的笔触。这种所谓的“构造性笔触”技法在许多早期的 Pissarro 画作中也有所体现,包括 MOMA 展览中的The Potato Harvest([1874])和爆发力十足的L’Hermitage in Summer, Pontoise(1877),这是一幅令人惊叹的作品,笔触的尝试和色彩平面的诗意密集交织。但除了少数明确尝试 Cézanne 技法的画作(MOMA 展览中有三幅来自 1883-84 年),Pissarro 从未真正采用这种技法,他更倾向于赋予构图中的每一刻和每一笔独特的意义。

可以肯定的是,Cézanne 的笔触加起来:他成熟画作中的每一个点都朝向整体的正面冲击,表面的整体张力创造出一种平面感,这种平面感在后来的抽象艺术发展中影响深远。在观者的感知中,Cézanne 画作中的一切都向前推进,所有的颜料笔触像格子结构一样共同移动。这种薄而脉动的表面的向前推进,越来越成为 Cézanne 画作中的主导音符。但这是以他自己宣称的愿望为代价的——“要把印象派变成坚实而持久的东西,就像博物馆的艺术一样。”

Cézanne承认了这种代价,写道“色彩感受迫使我产生抽象的段落,这阻止了我覆盖整个画布或充分描绘物体的轮廓。”换句话说,他无法将画作完成为场景或可识别的物体,因为他已经将它们完成为纯视觉事件的构图。他运用的抽象技巧丰富地强化了整体的平面感,但并未超越这种印象。

相比之下,Pissarro的画作具有极大的深度。它们邀请你进入;你可以进入、呼吸并环顾抽象和描绘的场景,就像在参观艺术家的思维过程一样。(在这方面,特别有启发性的是比较MOMA展览中包含的两幅画作,Pissarro复杂的The Conversation [1874]与Cézanne的House of the Hanged Man [1873]。)但Pissarro的充实、温暖和坚实并不是后来的画家从早期抽象艺术家那里获得的,也不是20世纪被接受的审美。相反,他们获得了Cézanne的平面感和色彩的主张,往往缺乏使Cézanne作品如此令人信服的高质量绘画。

Paul Cézanne - 吊死者之家,Auvers-sur-Oise,[1873],布面油画,21 5/8 x 16英寸,巴黎奥赛博物馆。Isaac de Camondo伯爵遗赠,1911 © Réunion des Musées Nationaux / Art Resource, NY,摄影:Hervé Lwandowski(左)和Camille Pissarro - 对话,chemin du chou,Pontoise,[1874],亚麻布油画,23 5/8 x 28 3/4英寸,私人收藏(右)

Paul Cézanne - 吊死者之家,Auvers-sur-Oise,[1873],布面油画,21 5/8 x 16英寸,巴黎奥赛博物馆。Isaac de Camondo伯爵遗赠,1911 © Réunion des Musées Nationaux / Art Resource, NY,摄影:Hervé Lwandowski(左)和Camille Pissarro - 对话,chemin du chou,Pontoise,[1874],亚麻布油画,23 5/8 x 28 3/4英寸,私人收藏(右)

“Pissarro拥有一双非凡的眼睛,使他能够在所有画家之前欣赏到Cézanne、Gauguin和[Georges] Seurat的天才,”法国博物馆馆长Françoise Cachin于1995年写道。这非常正确,而且适用于比她提到的更多画家。

高更多年来一直是Pissarro的门徒,他的成熟作品看似与Pissarro大相径庭,但却充满了后者的发明。1886年抵达巴黎的天才困扰者文森特·梵高也曾与Pissarro共度时光,从他那里学到,正如他后来所写,“你必须大胆夸大颜色产生的和谐或不和谐的效果。”文森特的兄弟西奥是巴黎的一位艺术经销商,也是Pissarro的另一位热情支持者,他于1891年的去世对Pissarro的商业希望造成了打击。

高更和梵高并非终点。在1880年代中后期,毕沙罗曾被指责模仿比他年轻许多的修拉和保罗·西涅克的新印象派和点彩派。但毕沙罗并非追随他们,而是引领他们。虽然修拉确实有自己的感性,但他作品的所有风格特征最初都能在毕沙罗身上找到:色彩理论、紧密的笔触、油点汇聚成抽象图案的方式,甚至僵硬的神圣人物形象。通过具体画作,可以追溯修拉从毕沙罗那里学到的东西,即使毕沙罗更深入人类精神,目光更远。

在19世纪90年代,毕沙罗在他复杂的城市景观、人物画和风景画中发展出一种新的美学密度。尽管这些作品今天不如他早期的风景画知名,但它们产生了强烈影响,尤其是对亨利·马蒂斯(1869-1954)。1897年,这位挣扎中的年轻画家——后来被公认为20世纪最伟大的艺术家——与19世纪绘画漫长历程的活生生体现相遇,令马蒂斯感动得流泪。他离开时将毕沙罗比作雕刻在第戎著名哥特式杰作“摩西之井(或喷泉)”上的长胡子先知摩西形象。

毕沙罗确实是一位留着长白胡须、具有圣经气质的犹太人,马蒂斯并非第一个将他比作摩西的人。但马蒂斯可能更多地想到的是喷泉——毕沙罗作为一个活生生的源泉,拥有流动的慷慨精神。他无疑在毕沙罗身上看到了一个典范的幸存者,一个献身于艺术、经历漫长艰难生活的人。如果后来毕沙罗不再那么受尊敬,马蒂斯谈论他较少,更多谈论塞尚,但在1898年,他经常出现在毕沙罗租来画杜伊勒里花园景色的公寓里。毕沙罗是马蒂斯的导师,以多种方式存在于他的作品中,包括一些后来归因于塞尚的影响。

毕沙罗在1900-01年间依然活跃,当时巴勃罗·毕加索进入巴黎艺术界,他的影响和发明既体现在与毕加索和[Georges]·布拉克相关的古典立体主义中密集的小笔触,也体现在后期立体主义的平坦彩色平面中。许多后来的画家,包括那些寻求摆脱立体主义束缚的抽象艺术家,都携带着毕沙罗的基因,无论他们是否意识到这一点。

关于 Pissarro 独特性格的见证通过个人回忆和他与其他艺术家的互动传承下来。虽然他对自己的作品不羞于表达,但他既不是狂妄自大者,也不是咄咄逼人的自我推销者——这两种性格对艺术家来说都很有用。他慷慨分享自己的见解,正如我们所见,他无私地支持他人。“Pissarro 给人的第一印象,”Ambroise Vollard 观察道,“是他的善良、细腻,同时又带着宁静的气质。”19 世纪 90 年代《La Revue Blanche》编辑 Thadée Natanson 回忆他“无误、极其善良和公正。”用 Christopher Lloyd 的话说,他在法国绘画中扮演了“几乎是拉比式的角色”,他的著作极大地促进了 Pissarro 的复兴。

不幸的是,历史更容易关注个性而非艺术,Pissarro 的个性有时被用来贬低或反过来为他的作品辩护,这两种情况都产生了扭曲的效果。例如,他对无政府主义的长期热情曾被用来反对他。(1939 年一位评论家写道:“Pissarro 的另一个错误,表现出某种社会主义政治活动的自命不凡,”贬低他一幅描绘农妇在树下聊天的粉彩画。)相比之下,在我们这个时代,他的无政府主义反而成为他的优势:1999 年,影响深远的马克思主义艺术史学家 T.J. Clark 在一篇文章中花费大量篇幅进行政治诠释,徒劳地试图将 Pissarro 归于极左政治。事实上,这位画家坚决反对艺术被政治或任何其他事业篡夺。“最腐败的艺术,”他坚持认为,“是感伤艺术。”

还有 Pissarro 的犹太身份。它是否在他地位最终被掩盖中起了作用?尽管他不参与宗教仪式,Pissarro 从未掩饰自己的犹太身份——看起来,他很享受这一身份。但在 1860 年代及以后法国的所有社会阶层中,反犹太主义盛行,尽管拿破仑一世制定了宗教自由的宪法保障。到了 1890 年代,法国成为共和国时,因对无政府主义的恐慌爆发了反犹太骚乱,随后又发生了德雷福斯事件。

先锋派本身带有反犹太主义的色彩。Cézanne 站在反德雷福斯派一边。Degas 和 Renoir——这两位是 Pissarro 的老朋友和崇拜者——用反犹太主义的言辞贬低他,并担心与他有牵连。1882 年 Renoir 如此说:“继续谈论以色列人 Pissarro,那会让你沾染上革命的污点。”

不过,这种看法也可能被过分解读。反犹主义似乎并不是先锋派对Pissarro看法的主要决定因素。至少可以说,他被接受为他们中的一员。事实上,Pissarro的一些同时代人可能认为他的犹太身份是他带来的重要且积极的元素,无论是对绘画艺术还是对人类存在的艺术。在将Pissarro比作摩西——律法的给予者时,Matisse和其他人无疑不仅是在致敬他新的观察方式,也是在致敬他的生活方式——道德的、负责任的、完整的。无论是什么复杂因素导致他的声誉衰退,他的犹太身份似乎充其量只起了次要作用。

Paul Cézanne - Jas de Bouffan的池塘,约1878-79年,油画布,29 x 23 3/4英寸,Albright-Knox艺术馆,纽约布法罗(左)和Camille Pissarro - Osny的洗衣房和磨坊,1884年,油画布,25 11/16 x 21 3/8英寸,私人收藏,照片由伦敦Richard Green提供

Paul Cézanne - Jas de Bouffan的池塘,约1878-79年,油画布,29 x 23 3/4英寸,Albright-Knox艺术馆,纽约布法罗(左)和Camille Pissarro - Osny的洗衣房和磨坊,1884年,油画布,25 11/16 x 21 3/8英寸,私人收藏,照片由伦敦Richard Green提供

自1980年以来,关于Pissarro的许多著作隐含承认了他的首要地位——但不是他的卓越地位。MOMA目录在讨论展览中的一幅画时指出:“听起来几乎就像Cézanne借用了Pissarro的眼睛。”或者说:“Cézanne在那个时期[1881]创作的每一件作品似乎都指向Pissarro早期的一幅画。”

这种犹豫不决——“几乎就像”,“似乎指向”——完全是错误的。许多Pissarro的伟大同时代人认为他是他们中最伟大的,今天任何寻找现代绘画真正源头的人都能在他身上最完整、最和谐地找到它们。正如Barnett Newman在1953年正确地谴责将Cézanne视为现代主义艺术之父的“虚假历史”,Cézanne本人也正确地坚持认为,“我们都源自Pissarro。”

特色图片:Camille Pissarro - 夏季的L'Hermitage,Pontoise(细节),1877年,油画布,22 3/8 x 36英寸,© Helly Nahmad Gallery,纽约

所有图片仅用于说明目的

本文最初发表于:www.painters-table.com和《Commentary Magazine》。

由Dana Gordon于2017年3月20日提交