文章: 最著名的巴勃罗·毕加索画作(以及一些抽象艺术继承者)

最著名的巴勃罗·毕加索画作(以及一些抽象艺术继承者)

要量化 最 著名的巴勃罗·毕加索画作绝非易事。巴勃罗·毕加索(全名Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno de los Remedios Crispín Cipriano de la Santísima Trinidad Ruíz y Picasso!)被列入吉尼斯世界纪录,成为历史上最多产的职业画家。他从7岁开始上艺术课,到91岁去世,创作了1300至1900幅画作。然而,最令人瞩目的并非毕加索的画作数量,而是其中有多少被视为杰作。意识到没有一份毕加索顶级作品名单是无争议的,我们谦逊地尝试涵盖他各个阶段的著名作品,照亮他令人印象深刻的整个职业生涯。

我们决定给这个任务增添一点复杂性:毕加索在大多数情况下是一位具象画家。 他画人、斗牛、吉他和战争。 然而,他的激进创新为随后的抽象艺术奠定了直接基础。本文旨在通过将他的每一幅标志性杰作与IdeelArt名册中的一位“当代回声”抽象艺术家配对,探讨这种传承,这些艺术家的作品在毕加索原作的特定精神、技法、构图或情感重量上产生共鸣。虽然将1905年一位青少年的肖像与2026年的抽象画联系起来更多是一种诠释而非直接继承,但我们相信这些配对揭示了现代艺术历史与其生动未来之间的迷人对话。

蓝色时期(1901 - 1904)

这一时代因毕加索许多画作中普遍使用的蓝色调而得名。毕加索本人将他只用蓝色作画的选择归因于他在朋友Carlos Casagemas去世后感受到的抑郁,Casagemas在巴黎一家咖啡馆开枪自杀。 这一时期最受喜爱的作品之一是《老吉他手》(1903年)。画中描绘了一位衣衫褴褛、瘦骨嶙峋的老人,蜷缩在巴塞罗那街头,抱着他的吉他。

Pablo Picasso - 老吉他手,1903。芝加哥艺术学院。© 2019 Pablo Picasso 遗产 / 艺术家权利协会 (ARS),纽约

这幅画不仅仅是贫困的肖像;它是对艺术慰藉的深刻冥想。人物的修长四肢和角度姿势展现了毕加索对西班牙大师 El Greco 的深入研究,将现代的痛苦与艺术史传统联系起来。吉他是画中唯一稍微偏离普遍蓝色的元素,象征艺术作为生命线,是寒冷世界中的温暖和生存之源。

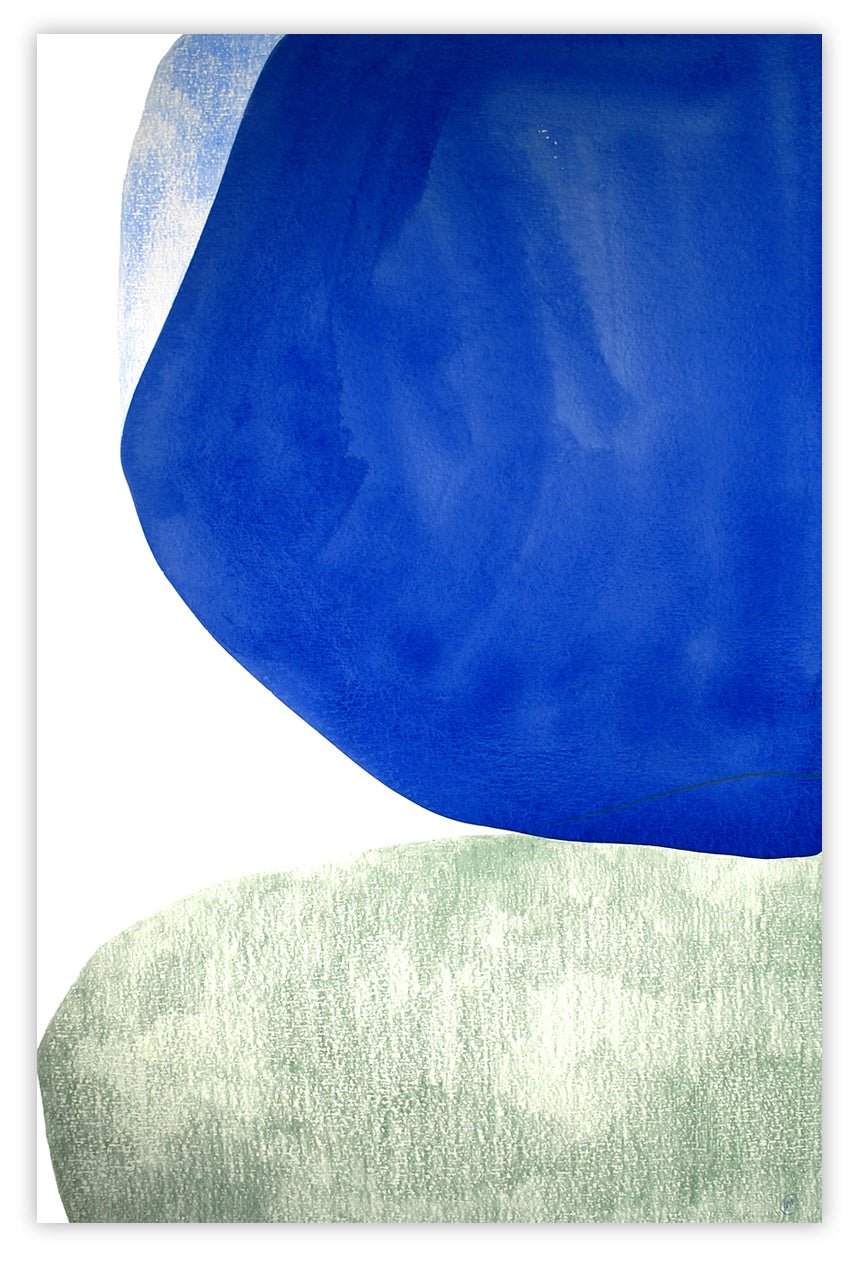

毕加索不是抽象艺术家,但他的蓝色时期依赖于定义抽象的原则:颜色本身就是一种情感。他用蓝色营造出沉默和内省的氛围。

今天,苏格兰艺术家 Eric Cruikshank 将这一逻辑推向了极致。毕加索依靠乞丐形象传达悲伤,而 Cruikshank 则质问单靠颜色是否足以承载情感的重量。通过严格的减法过程去除自己的笔触,Cruikshank 创造出如同面纱般的氛围色彩,就像毕加索的蓝色一样,捕捉情感的难以捉摸的记忆,而非世界的字面图像。他证明了绘画一首歌不需要吉他。

Eric Cruikshank - P076, 2024

玫瑰(粉色)时期(1904 – 1906)

1904年,毕加索爱上了 Fernande Olivier,并在两个深刻的方面改变了他的风格。首先,从悲伤转向浪漫,他停止使用蓝色调,转而使用粉色、橙色和土色调。其次,他从对人体的细致描绘转向更具风格化的人体表现。这个时期最著名的例子是烟斗男孩。

Pablo Picasso - 烟斗男孩 (Boy with a Pipe), 1905。Helen Birch Bartlett 纪念收藏。1926.253。© 2019 Pablo Picasso 遗产 / 艺术家权利协会 (ARS),纽约

主题是“小路易”,一位常出入毕加索蒙马特工作室的当地少年流浪者。虽然这幅画保留了忧郁感,但玫瑰花环和花卉背景标志着从蓝色时期绝望情绪的转变。男孩的目光冷漠,几乎神秘,他手中奇怪摆放的烟斗象征着波西米亚生活和内省。这件作品标志着毕加索开始优先考虑情绪和抒情性而非严格写实,创造出既永恒又令人难忘的青少年脆弱形象。

在他的玫瑰时期,毕加索超越了简单的再现,捕捉了一种情绪——一种存在于主题与观者之间的脆弱与诗意的感觉。

如今,常驻巴黎的艺术家Macha Poynder通过抽象追求类似的诗意抱负。受“颜色是声音”哲学的影响,她构建了如视觉和弦般的构图。正如毕加索用玫瑰色将作品的情感基调从绝望转向脆弱的温暖,Poynder使用层叠的色彩洗涤和抒情的书法线条,创造出“可见与不可见相触的窗口”。她的作品证明,艺术中的“诗意”并非关于主题,而是关于表面本身的共鸣。

Macha Poynder - 我们都是凤凰,即使我们不知道 - 2020

非洲时期(1907 – 1909)

受伊比利亚雕塑和非洲面具的影响,毕加索完全摆脱了传统透视。同时,他受到1906年去世的保罗·塞尚晚期作品平面的启发。在这段快速实验的时期,毕加索大幅简化了他的绘画视觉语言,越来越倾向于抽象。这一时期最重要的画作是阿维尼翁的少女,被认为是原始立体主义作品,因为它包含了最终定义该风格的所有基本元素。

这幅画描绘了五位妓院中的裸体女性,她们的身体被分割成锋利、锯齿状的平面,仿佛切割穿过她们所处的空间。

Pablo Picasso - 阿维尼翁的少女,1907年。纽约现代艺术博物馆。© 2019 Pablo Picasso遗产 / 艺术家权利协会 (ARS),纽约

这不仅仅是一种新风格;它是对过去“礼貌”艺术的攻击行为。右侧的两个人物戴着面具般的脸孔,这在西方美学体系中显得极其陌生。通过将人物与背景融合并同时展示多个视角,毕加索不仅仅是在绘画一个场景,他解构了我们看待现实的方式。这种激进的解构为立体主义奠定了直接基础。

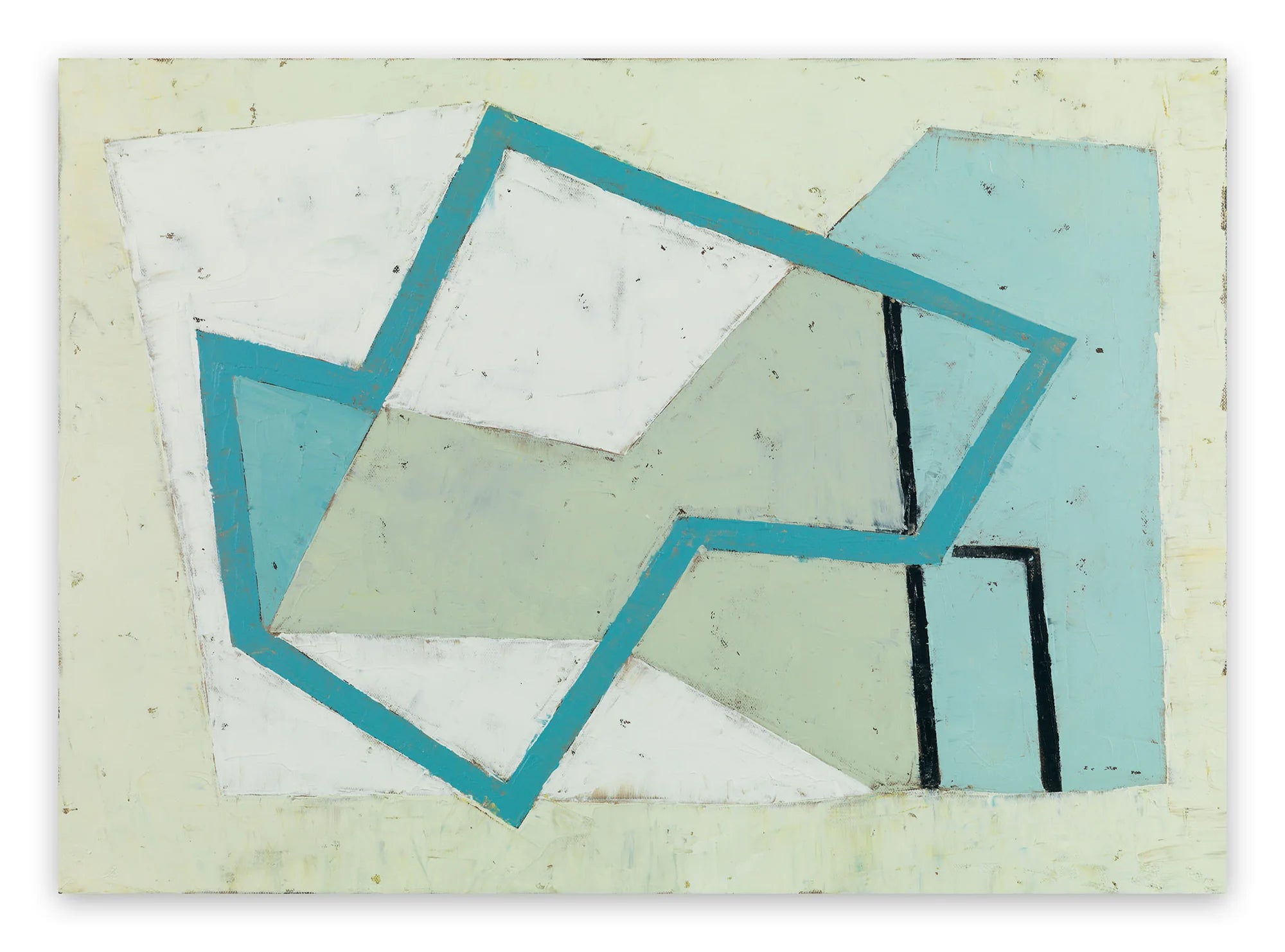

美国画家Susan Cantrick是这一知识传承的当代继承者。她的作品运用了评论家所称的“分解并重塑空间的立体主义者手法”。像毕加索一样,她将硬朗的建筑结构与流畅的手势标记融合,创造出一种“混合”视觉语言。但毕加索是分裂人体,Cantrick则是分裂感知行为本身,将画布分解为“数字与模拟”层,揭示了我们在现代世界中处理信息的复杂而碎片化的方式。

Susan Cantrick - SBC 227 - 2019 - ©艺术家

立体主义与拼贴(1908 – 1912)

除了发明 立体主义打破了文艺复兴时期单点透视的传统,毕加索和他的同时代人 Georges Braque 同时开始尝试将“现实世界”的碎片添加到他们的画布中。这一举动挑战了绘画的定义。这一时期最著名的作品之一是椅子藤条静物(1912年)。

Pablo Picasso - 椅子藤条静物,1912年。毕加索博物馆。© 2019 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), 纽约

这件小巧的椭圆形作品被广泛认为是第一件美术拼贴画。毕加索将一块印有椅子藤条图案的油布直接粘贴在画布上,并用一根绳子将其框住。通过将大规模生产的工业材料融入“高级艺术”构图,毕加索模糊了艺术与物品、现实与幻象之间的界限。这是一个概念上的飞跃,为从达达主义到波普艺术的一切开辟了道路,证明了街头材料也属于博物馆。

毕加索引入绳索和油布证明了绘画不必是平面的。它可以是由世界本身构成的物理结构。

英国艺术家Anthony Frost以强烈的生命力继承了这一传统。他不画质感的幻象,而是用他沿海环境中的原材料——帆布、果网、麻布和浮石来构建他的表面。正如毕加索用绳索构图,Frost使用工业网和橡胶创造出从画布中突出的浮雕般层次。他的作品是拼贴革命的直接后裔:提醒人们艺术不仅是用来看的一幅图像,更是一个可以体验的物理对象。

Anthony Frost - Crackloud - 2018 - ©艺术家

新古典主义(1918 - 1928)

1918年,第一次世界大战即将结束之际,毕加索与他的第一任妻子、俄罗斯芭蕾舞团的芭蕾舞演员Olga Khokhlova结婚。战后时代带来了欧洲艺术界的“回归秩序”,毕加索也随之转变,暂时远离立体主义的碎片化,转向受法国大师Ingres启发的宏伟雕塑风格。

一个完美的例子是《扶手椅上的Olga肖像》(1918年)。

Pablo Picasso - Portrait d'Olga dans un fauteuil(扶手椅上的Olga肖像),1918年。巴黎毕加索博物馆,法国巴黎。© 2019 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), 纽约

这幅画是一堂关于张力的大师课。毕加索以摄影般、瓷器般的精确度描绘了Olga的脸庞,遵循严格的古典规则。然而,他故意将画布的其余部分保持在“未完成”(non-finito)的状态。扶手椅是一个平面的图形图案,连衣裙则在空白的背景中溶解成一幅粗糙的线性素描。通过将极端的写实与裸露的画布并置,毕加索断言绘画不是通向现实的窗口,而是一个构造的表面,成品与未完成品可以共存。

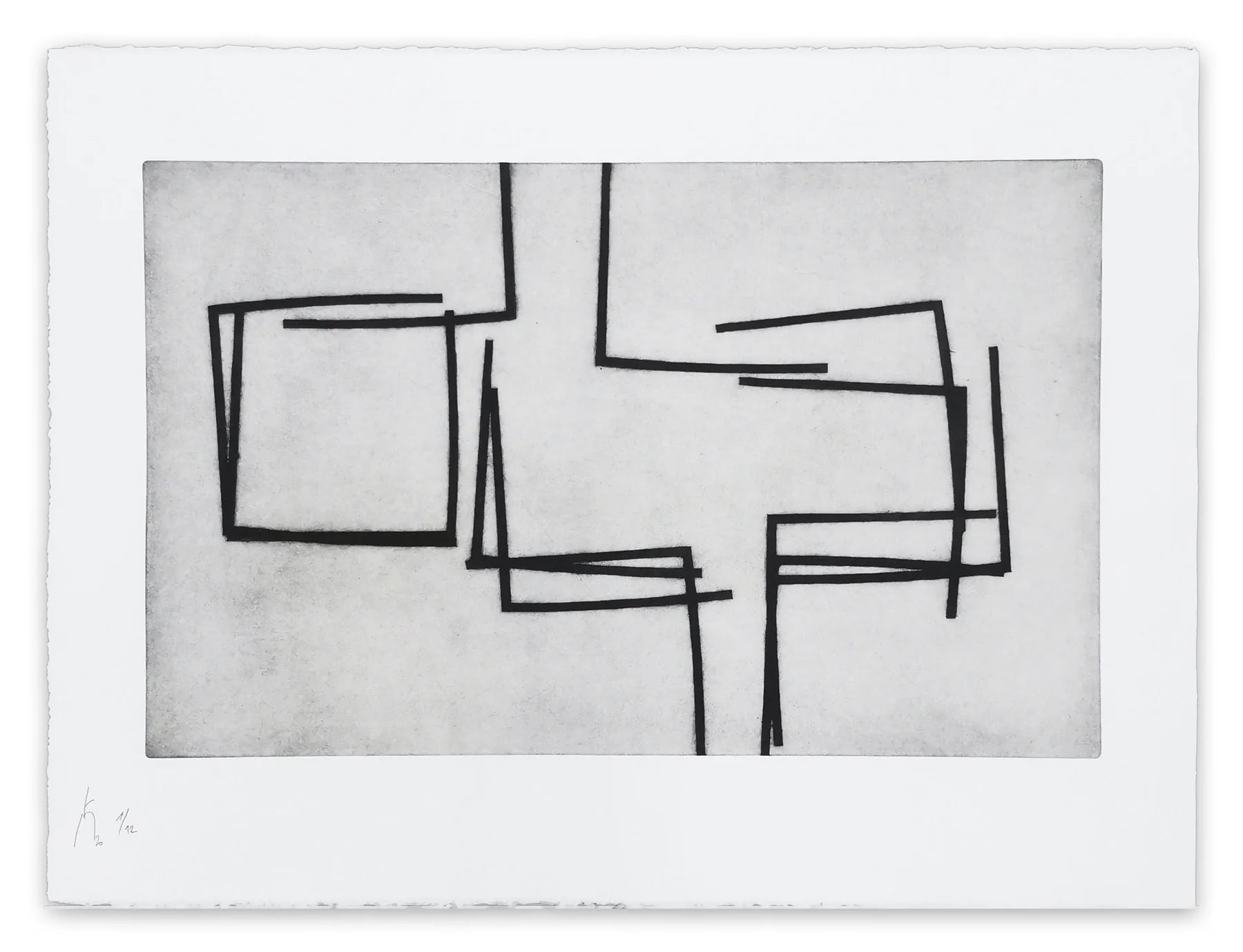

在这幅肖像中,毕加索展示了空白空间并非“无物”:它是一个积极的设计元素。他用原始线条定义了裙子的体积,而没有填充它。

法国艺术家Marie de Lignerolles围绕这一原则构建她的创作实践。她的作品探讨“反形态”和“虚空”的概念,将空白空间视为“缺席中的存在”。如同毕加索对Olga裙子的处理,de Lignerolles使用线条作为主要结构工具,让纸张的白色与颜色同等重要。她证明了在艺术中,留白往往和填充同样重要。

Marie de Lignerolle - Méditerranée - 2024 - ©艺术家

超现实主义(1928 - 1948)

在1920年代末和30年代初,受超现实主义运动和他与Marie-Thérèse Walter的热烈恋情影响,毕加索开始以激进的新方式扭曲人体形象。这一时期产生了他一些最感性和心理张力强烈的作品。

这一时期的两个关键例子是Figures at the Seaside(1931年)和The Dream(1932年)(见头图)。

Pablo Picasso - Figures at the Seaside,1931年。© 2019 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), 纽约

在Figures at the Seaside中,两个人物紧锁在一个吻中,被简化为光滑的生物形态形状,看起来更像风化的石头或骨头,而非人体解剖。这是一种怪诞却温柔的欲望描绘,剥离字面意义以揭示心理真相。同样,The Dream描绘了Marie-Thérèse处于一种情色幻想状态,她的脸被一个阳具形轮廓分割,身体以柔和、弯曲的线条表现,呼应潜意识的流动性。这些作品共同展示了毕加索对生物形态主义的掌握,将身体变成奇异、柔软形状的景观,以表达梦境和欲望的隐秘世界。

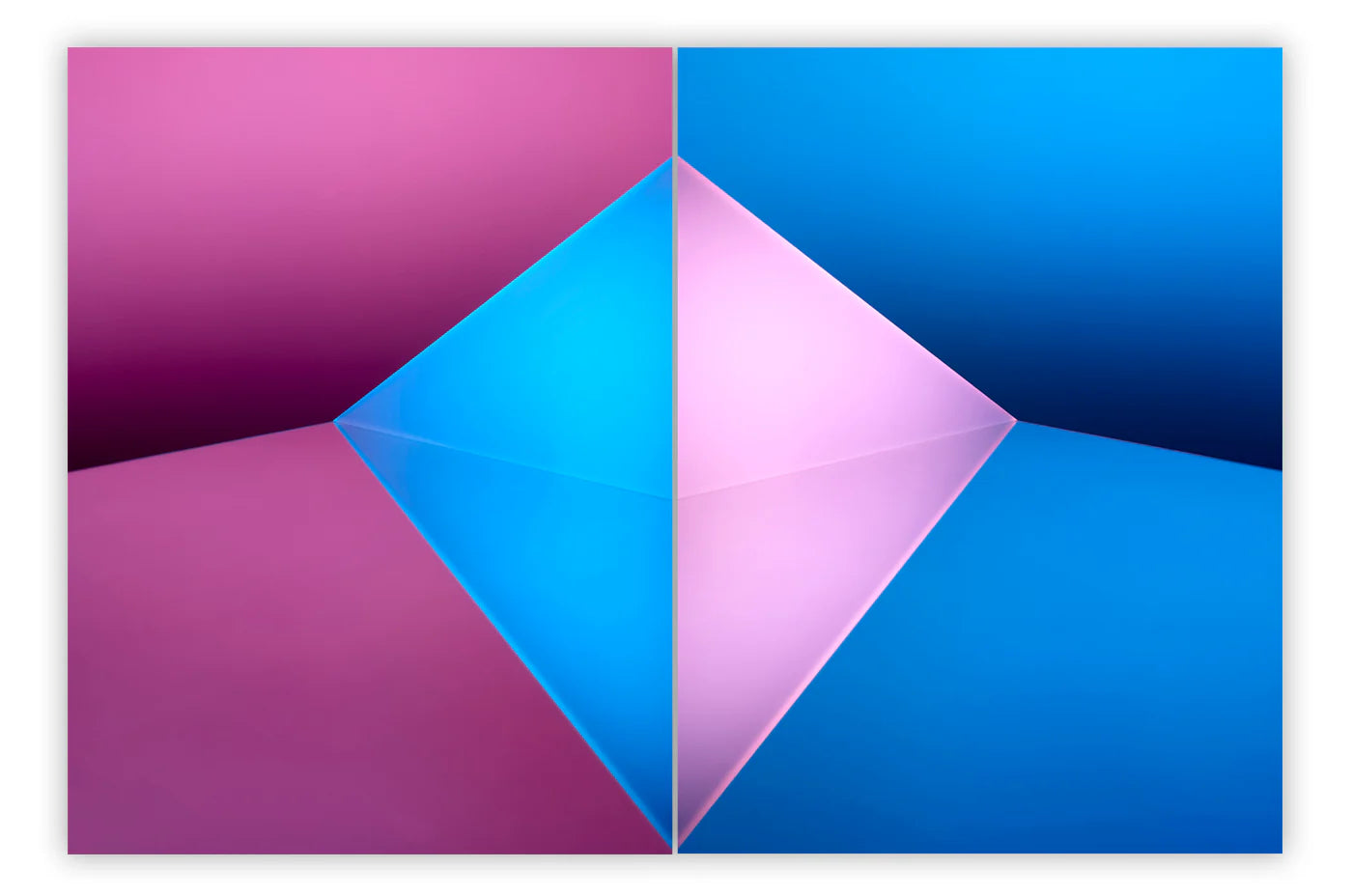

毕加索用这些超现实的有机形状展示潜意识如何扭曲现实,将人体变成流动的细胞状形态。

当代艺术家Daniela Marin探索同样的“内在景观”。她的画作充满“充满活力的原生动物形状”和循环的形式,映射出毕加索超现实主义人物的有机生物曲线。Marin在张力与自然和谐之间取得平衡,暗示了一个微观生命与人类情感交织的世界,延续了超现实主义向内探索自然形态的传统。

Daniela Marin - Bario Tropico XI - 2023年 - ©艺术家

《格尔尼卡》(1937年)

1936年至1939年,西班牙处于民族主义者与共和派之间的内战状态。民族主义者与德国和意大利的法西斯势力结盟。1937年春,德国和意大利飞机应西班牙民族主义者请求轰炸了巴斯克村庄格尔尼卡。这是现代空军首次攻击手无寸铁的平民。那年早些时候,西班牙共和派委托毕加索为1937年巴黎世界博览会绘制壁画。毕加索为博览会创作的作品回应了轰炸事件:那就是格尔尼卡。

Pablo Picasso - 《格尔尼卡》,1937年。雷纳·索菲亚国家艺术中心博物馆。© 2019 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York

《格尔尼卡》被广泛认为是毕加索的杰作,描绘了扭曲的身体和尖叫的动物在城市废墟中的噩梦场景。从美学上讲,它融合了立体主义的碎片化与超现实主义的梦魇逻辑。毕加索将调色板限制在鲜明的黑、白和灰色,唤起了报纸摄影的粗糙即时感,模糊了美术与新闻之间的界限。它依然是终极的反战宣言,证明艺术可以成为对抗残暴的武器。

毕加索创作《格尔尼卡》是为了确保世界无法忽视一场大屠杀。他证明了艺术家有道德责任见证毁灭。

德国艺术家Reiner Heidorn将这种“视觉见证”的使命带入21世纪,但他的关注点从战争的破坏转向了地球的破坏。Heidorn运用他标志性的“Dissolutio”技法,创作出巨大的沉浸式油画,探讨气候变化以及人类与自然之间日益消解的关系。正如Picasso利用壁画形式让观众直面他那个时代的暴力,Heidorn则通过规模和强烈、溶解的质感让我们面对当代的“生态暴力”,要求我们不要回避自然世界的消失。

Reiner Heidorn - 夜植物 - 2025 - ©艺术家

二战后

直到1973年去世,Picasso一直在创作艺术,经常回归他早年探索过的方法和风格。 二战后,Picasso搬到了法国南部,进入了他最后的多产阶段。他已成为世界上最著名的在世艺术家,受委托创作从大型公共作品到普通家居用品的各种作品。1953年,他遇到了将成为他第二任妻子的Jacqueline Roque。那时Picasso72岁,Jacqueline27岁。他画她的次数超过了他生命中任何其他女性:仅20年内超过400次。这种痴迷的一个显著例子是Jacqueline与花(1954年)。

Pablo Picasso - Jacqueline与花,1954年。巴黎毕加索博物馆,法国。© 2019 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), 纽约

在这幅肖像中,Picasso放弃了早期情人的柔和曲线,采用了僵硬、神圣的风格。Jacqueline被描绘成长颈和宽大的凝视眼睛(她的标志性特征),宛如现代的斯芬克斯。颜料以一种新的紧迫感和速度涂抹,预示着他晚年那种原始、“未完成”的风格。当时,评论家们将这些晚期作品视为一位老年痴呆症患者的涂鸦;而今天,它们被认为是新表现主义的先驱,以其狂野和自由而受到赞誉。

在他为Jacqueline所作的肖像中,Picasso不再追求“完美”。他以一种原始、图形化的速度作画,优先考虑图像的即时冲击力,而非精细的技法。

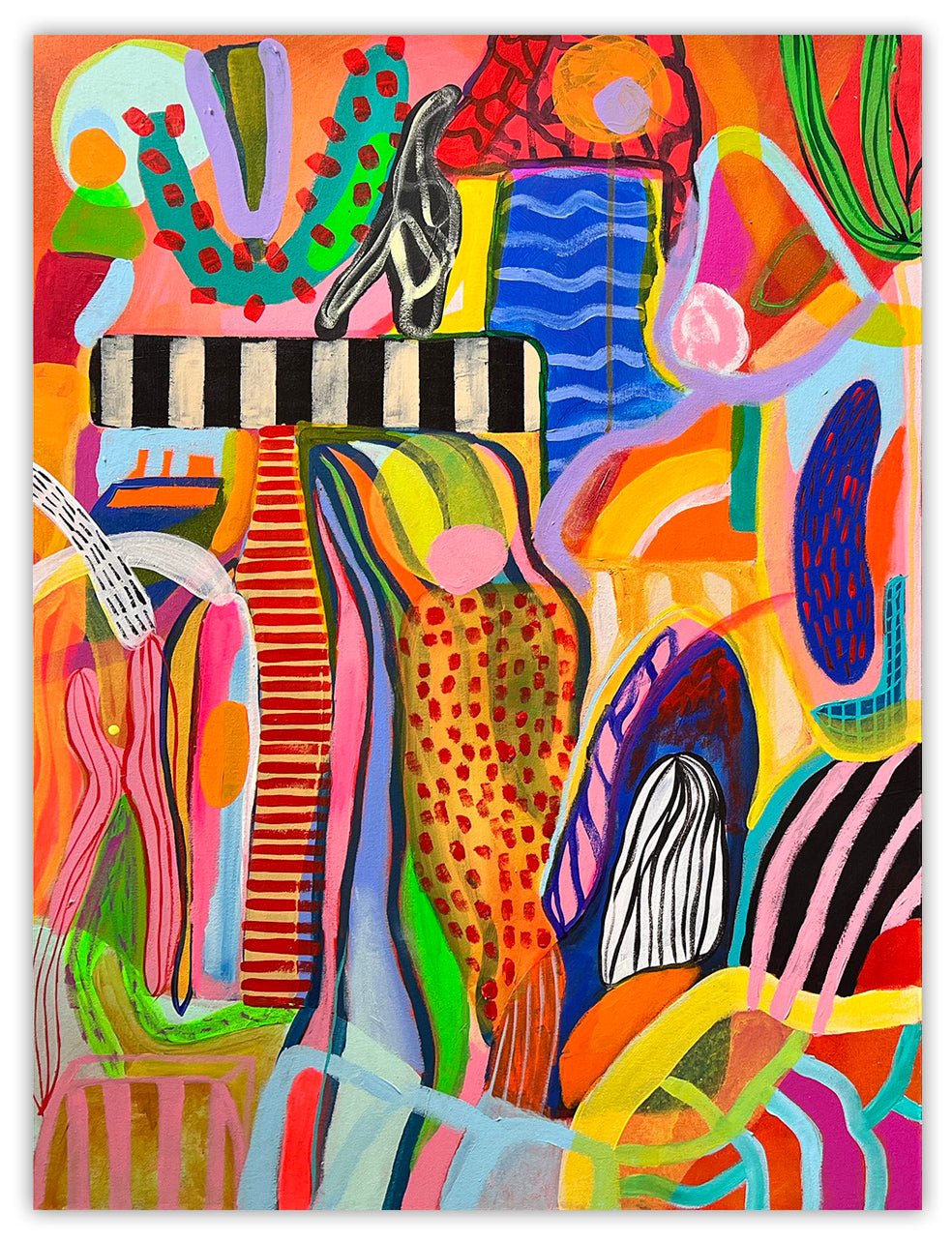

当代艺术家Tommaso Fattovich传达着同样的狂热能量。虽然纯粹抽象,他的“抽象朋克”作品在结构密度和图形力量上与毕加索晚期肖像相似。Fattovich快速构建他的画面,一层层叠加,在画布上创造出一种几乎具象的“存在感”。就像毕加索对Jacqueline面孔的痴迷重复一样,Fattovich的作品由一种强迫性的标记画布的需求驱动,创作出更像是一场突如其来的、不可否认的事件,而非一幅画。

Tommaso Fattovich - 野草莓 - 2025年 - ©艺术家

无尽的遗产

毕加索曾说:“艺术不是美的准则的应用,而是本能和大脑能够超越任何准则所构思的东西。”这种不断追求超越的动力,去打破形象,拆解透视,描绘潜意识,才是他的真正遗产。这并未随着他1973年的去世而终结。 它散开,演变成新的形式和新的问题。

与这些杰作一同展出的当代艺术家,从Eric Cruikshank的氛围单色画到Tommaso Fattovich的朋克能量,证明了这一生生不息的传承。他们提醒我们,艺术史不是一系列封闭的章节,而是一场持续不断、开放式的对话。无论是通过单一色彩的宁静,还是被破坏表面的混乱,定义毕加索那个世纪的发明精神在我们这个时代依然生机勃勃。

作者:Phillip Barcio(2016年) 编辑:Francis Berthomier(2026年)。

特色图片:Pablo Picasso - 梦境(Le Rêve),1932年。油画,130厘米 × 97厘米。私人收藏。© 2019 Pablo Picasso遗产 / 艺术家权利协会(ARS),纽约。 所有图片仅用于说明目的