1980年代東村藝術場景簡介

東村藝術場景的1980年代是傳奇的素材。這個社區由14街、休斯頓街、鮑威街和第三街以及東河圍繞,開始其現代存在,成為貧困的工人階級紐約人的目的地,主要是歐洲移民。正因為這個原因,波希米亞人於1950年代開始搬到這個地區,尋找便宜的租金。接著來了作家、音樂家、藝術家以及不可避免的各種行業——合法的和不合法的——圍繞著創意階層。最終,這個社區徹底改變。現在這裡是數十個藝術畫廊的家。但這個場景與40年前完全不同,當時東村同時被認為是地球上最骯髒和最時髦的地方。今天這裡大多是安全和商業化的,與曼哈頓的其他地方一樣昂貴。改變它的原因部分是創意,部分是商業主義。但主要是東村藝術場景的興衰是一個好事因自身成功而腐化的故事。

東村是新的蘇豪

當藝術成為一個場景時,一切都會改變:畫廊進駐,藝術家簽署合約,收藏家乘坐豪華轎車出現,記者報導展覽,時尚受到關注,機會倍增,每個人都變得富有。這在1980年代的東村發生過。但藝術早在那之前就已經是這個社區日常生活的一部分。地下雜誌《東村其他》(East Village Other)於1965年在該社區創立,像羅伯特·克拉姆(Robert Crumb)這樣的藝術家在此起步。1966年,安迪·沃荷(Andy Warhol)將位於19-25聖馬克斯廣場的波蘭國家之家改建為俱樂部——天鵝絨地下樂隊(Velvet Underground)是駐場樂隊。兩年後,推廣人比爾·格雷厄姆(Bill Graham)租下另一個社區劇院,開始預訂相對不知名的藝人,如吉米·亨德里克斯(Jimmy Hendricks)、平克·弗洛伊德(Pink Floyd)和齊柏林飛船(Led Zeppelin)。CBGB於1973年在博華街和第一街開業。然後在1979年,《東村眼》(East Village Eye)這份首次發表“嘻哈”(hip-hop)一詞的報紙問世。

回顧過去,60年代和70年代的東村在許多方面都令人驚嘆。但它也有點像個老鼠洞。那裡的人口極其貧困,街道破舊不堪,充斥著妓女、毒販、犯罪和各種絕望。那是藝術家的居住地,但不是他們展覽的地方。當時大多數畫廊都在蘇荷區。但就在一代人之前,在1960年代,蘇荷區也曾是一片破敗的混亂。藝術家和畫廊因為那裡的寬敞空間和便宜的租金而蜂擁而至。然後租金開始上漲。到1980年羅納德·里根當選總統,經濟衰退結束時,紐約的房地產市場繁榮起來,蘇荷區變得完全無法負擔。藝術經銷商們清楚地意識到,如果他們想在紐約做一些新穎有趣的事情,就必須去別的地方。

Roy Colmer - Untitled (Reflections on a Car Hood), Acrylic on canvas, 1968, photo via igavelauctions.com

Roy Colmer - Untitled (Reflections on a Car Hood), Acrylic on canvas, 1968, photo via igavelauctions.com

玩樂時間

東村在1981年成為新的蘇荷,當時帕蒂·阿斯特(Patti Astor)開設了被廣泛認為是該地區第一家藝術畫廊的場所。阿斯特是幾位最受歡迎的地下饒舌歌手、龐克搖滾歌手、塗鴉藝術家和電影製作人的密友和經常合作的夥伴。她選擇了一棟破舊的東村公寓大樓作為她新的實驗性展覽空間:FUN Gallery。在那裡,她幫助啟動了街頭藝術家如Lady Pink和Futura 2000的職業生涯,並給予了尚-米歇爾·巴斯奇亞(Jean-Michel Basquiat)和基思·哈林(Keith Haring)重要的早期展覽。FUN Gallery引發了東村的土地熱潮。畫廊每週都在湧現。幾年內,該地區成為了美學多樣的藝術運動的中心,如新表現主義、新波普和街頭藝術。

大量現金的湧入創造了一個投資循環,推高了租金並帶來了新的開發。這在當地居民中造成了分歧。大多數人仍然非常貧困。房東停止維護房產,希望居民能離開他們的租金管制公寓。當時的一篇報紙剪報報導說,該地區一棟中層公寓大樓的整個後牆因疏於維護而倒塌。與此同時,這個社區也是紐約艾滋病疫情的中心。基本上,東村是里根時代美國的縮影:金錢、名人、毒品和死亡,周圍是努力求生的普通人。

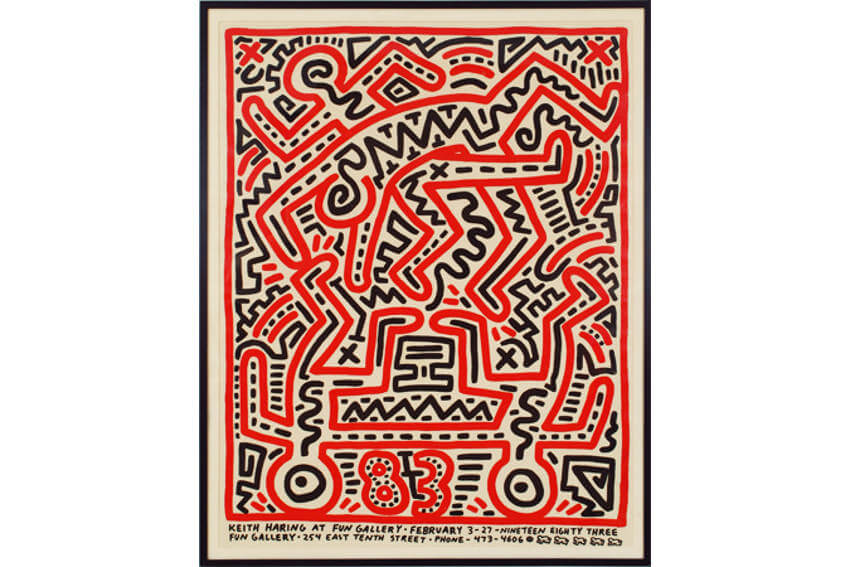

Keith Haring - Untitled (Fun Gallery Exhibition), 1983, Offset lithograph, 29 × 23 in, 73.7 × 58.4 cm, Artificial Gallery, London, © Keith Haring

Keith Haring - Untitled (Fun Gallery Exhibition), 1983, Offset lithograph, 29 × 23 in, 73.7 × 58.4 cm, Artificial Gallery, London, © Keith Haring

一個時代的結束

到1985年,FUN畫廊因市場對街頭藝術的興趣下降而關閉。《東村眼》在1987年1月發行了最後一期。不久之後,眾所周知的當地居民喬爾·里夫金(Joel Rifkin)在他的卡車裡已經在這個社區裡勒死了多名妓女多年,而其他人則在吸食可卡因並變得出名。到了1990年代中期,這個地區已經完全改變,正好成為百老匯音樂劇《租》(Rent)中的不朽象徵,成為一個掙扎中的創意人士生活、愛情和死亡的地方,他們在這個永不眠的城市裡努力奮鬥。

今天,所有在1980年代東村的黃金時期生活過的人共同的感受是,無論好壞,這個社區與以前完全不同。這種觀點在作家Gary Indiana於2004年在《紐約雜誌》中的一篇文章中得到了總結。Indiana在FUN Gallery開幕時住在上面的公寓裡。他現在仍然住在那裡。關於他心愛的社區的演變,他說:“在任何人想到從中榨取現金之前,這個地方就充滿了生機。我仍然住在東村,但現在我住在一個豪華的社區,這主要歸功於藝術史長期打嗝中的一個微不足道的顫動,這造成了紐約房地產價值歷史上的一個重大變化。(當美沙酮診所搬走時,你就知道一切都結束了。)……能在凌晨四點獲得熟食店的送貨,是這個顫動留下的許多愉快改善之一。"

特色圖片:詹姆斯·王 - 《金龍研究》,炭筆,混合媒材於紙上,1986年,炭筆,壓克力和粉彩於紙上,照片來源於 igavelauctions.com

所有圖片僅用於說明目的

由 Barcio 作品