在国会大厦内,格哈德·里希特的《比尔克瑙》讲述了大屠杀的恐怖

今年是国会大厦重新开放20周年,这座建筑是德国联邦议会(Bundestag)的所在地。这也标志着“比尔肯瑙”(2014)在该建筑内到达的第二个周年纪念。由德国画家格哈德·里希特创作的四部分画作“比尔肯瑙”以波兰的比尔肯瑙集中营命名——这是奥斯维辛-比尔肯瑙综合体的一部分,也是纳粹德国最大的灭绝营。该画作是里希特数十年来努力创作出对大屠杀的适当艺术回应的顶点,当时纳粹及其合作者杀害了超过600万犹太人和数十万罗姆人、波兰人、LGBTQ个体、政治犯及其他少数群体。该画作也代表了里希特某种个人的了结,他于1932年2月9日出生,恰好在国会大厦火灾发生前一年零18天,这场臭名昭著的纵火事件被纳粹官员操控,以巩固他们在德国政府中的权力。二战后,国会大厦在半个多世纪里处于失修状态,成为德国人民破碎的民族自信的象征。1995年,在德国统一和柏林墙倒塌五年后,国会大厦进行了为期四年的修复。为重新开放做准备,里希特受委托为新的国会大厦创作一件艺术作品。他起初考虑抓住这个机会创作他长期思考的大屠杀作品。相反,出于对“Vergangenheitsbewältigung”的精神——德国文化克服其过去罪孽的哲学斗争——里希特创作了充满希望的“黑、红、金”(Schwarz, Rot, Gold)(1999),这是一件高达204米的玻璃和搪瓷作品,向德国国旗的颜色致敬,现在悬挂在国会大厦前厅的两面高墙之一上。自2017年艺术家捐赠以来,比尔肯瑙占据了另一面墙,正对着“黑、红、金”,成为常常定义政治和艺术的悖论复杂性的一个令人难忘的体现。

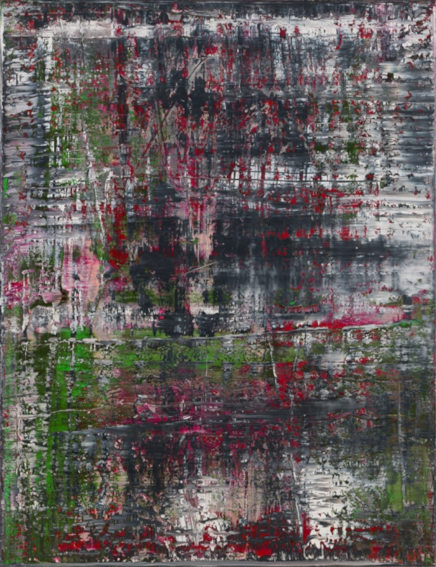

抽象助记符

关于“比尔肯瑙”,人们曾说里希特意图将其作为一种助记装置——旨在帮助人们记住某些事情。确实,任何有同情心的人在谈到大屠杀时最大的担忧就是,世界会忘记纳粹所做的事情——无论是偶然还是由于故意的宣传——并允许类似的悲剧再次发生。正因如此,无数艺术家试图通过绘画、文学、电影、摄影、戏剧、歌曲或纪录片来启发每一代人,了解这段黑暗的历史。然而,里希特是一位抽象艺术家,因此他面临着创造抽象助记符的看似不可能的任务。你如何创作一件艺术作品,让我们想起一个特定的历史事件,而不直接展示你希望我们记住的事件?更进一步,如何在不准确展示死亡的情况下,尊重其严肃性?

格哈德·里希特 - 比肯瑙 (937-2), 2014年。油画。260 x 200 厘米。格哈德·里希特档案馆,德累斯顿,德国。© 格哈德·里希特

里希特在一系列由 Sonderkommando 成员拍摄的照片中找到了这个令人困惑的问题的答案。Sonderkommando 是一群被迫烧毁在奥斯维辛-比克瑙营地的毒气室中被谋杀的人的尸体的犹太囚犯。抵抗组织的成员将相机走私进营地,拍摄了尸体被焚烧的照片,然后将胶卷藏在牙膏瓶中走私出去。这些照片作为这一暴行的证据,被历史铭记。里希特长期以来收集各种记录大屠杀的临时物品,编纂成一本他称之为《地图集》的巨著,他觉得这些焚烧尸体的照片比他收集的任何其他东西都更为强烈。它们照亮了黑暗,但只展示了故事的一部分——人们像周末的家务一样平常地焚烧人类尸体的堆积。还有更多未被言说的,但在沉默中仍然可以得出结论。

格哈德·里希特 - 比尔克瑙 (937-3), 2014年。油画。260 x 200 厘米。格哈德·里希特档案馆,德累斯顿,德国。© 格哈德·里希特

揭示真相

Richter用来揭示他在那些照片中感知到的真相的过程是一个反复试验的过程。他首先尝试按原样绘制这些图像,但意识到他未能表达那些无法用图像表达的东西。因此,他刮掉了油漆,开始涂抹黑色、白色和灰色的层次。然后,他添加了红色和绿色——只有最深的红色和绿色——红色唤起了血液的感觉,绿色让人想起围绕死亡营的黑暗森林。随着时间的推移,这些画作的内在黑暗和字面上的重量开始表达那些激发它们的照片所带来的人的代价。在这些层次中隐藏着许多人类的状况,这些状况既导致了大屠杀,也因其而产生:无数小时的痛苦、平凡的劳动;无数个决策;无法言喻的痛苦和情感的渴望;自我意识的暗示和对伟大的渴望。也许最具表现力的是掩盖:那些实际上掩盖了Richter所绘制的真实事件的原始图像的油漆层本身。

格哈德·里希特 - 比尔克瑙 (937-4), 2014年。油画。260 x 200 厘米。格哈德·里希特档案馆,德累斯顿,德国。© 格哈德·里希特

当里希特首次展出《比尔克瑙》时,他不仅展示了画作,还包括了四幅复制品,每幅复制品被分为四个象限,象征着启发这些画作的四张照片。他还在墙上排列了90多个较小的画作片段,像图表一样。这些较小的片段随后被装订成一本没有文字、只有图片的书。就好像他在探索我们可以将这段历史分解成其组成部分的无限方式。我们永远无法找到导致悲剧的小瞬间的尽头。我们永远无法讲述每一个受到事件影响的个体的故事。每个组成部分既美丽又可怕,正如整体画面一样。现在,这幅画永久地安放在国会大厦,正对着德国国旗的宏伟象征,我们看到了这段史诗般的抽象旅程与具体象征力量之间的对抗。《比尔克瑙》提醒我们,历史在很大程度上受到这种美学问题的影响,超出我们的认知。

特色图片:格哈德·里希特 - 比尔肯瑙 (937-1),2014年。油画。260 x 200 厘米。格哈德·里希特档案馆,德累斯顿,德国。© 格哈德·里希特

所有图片仅用于说明目的

由Phillip Barcio