透過朱塞佩·佩農的淋巴矩陣的精神,抽象與貧窮藝術

在2019年巴黎國際當代藝術博覽會(FIAC)期間,前往伊耶納宮的訪客們獲得了一個罕見的驚喜:馬特里斯·迪·林法(Matrice di Linfa,淋巴矩陣)的裝置藝術,這是一件長達40米的被切割的松樹雕塑,朱塞佩·佩農(Giuseppe Penone)於2008年首次展示。當觀眾首次注意到馬特里斯·迪·林法時,可能並未將其視為當代藝術作品。他們可能會認為這是一艘維京獨木舟的展品。這棵樹被縱向切割,中間挖空,樹枝在80厘米的標記處被切斷,倒下的樹確實像是一種古老的運輸工具,其短小的槳推動著它穿越神秘的河流。然而,仔細觀察後,更多的干預變得明顯。一種模擬樹脂的植物樹脂像小溪一樣流經空腔,覆蓋著佩農用他的手和腳製作的身體印記。地板上鋪著皮革片。在一篇隨附的文章中,佩農寫道:“一棵翻倒的松樹的樹幹失去了一些植物的特性,暗示著一種不同的動物性質;那些在風中搖曳的樹枝,曾經推動樹木朝向光明,現在卻像祭壇一樣圍繞著它。”這件作品特立獨行,難以解讀——完美體現了佩農所幫助開創的藝術哲學:貧窮藝術(Arte Povera)。這是一種革命性的美學觀點,於1967年由杰爾馬諾·切蘭特(Germano Celant)在他的宣言《游擊隊的筆記》中首次總結。貧窮藝術擁抱人性和自然。在他的宣言中,切蘭特猛烈抨擊了他在美國看到的藝術系統性去人性化,當時自封的權威如評論家、策展人、教授和經銷商與歷史共謀,製造所謂的藝術運動。“那邊是一種複雜的藝術,”他寫道,“這邊是一種貧窮的藝術,致力於當下。目標是解放……廢除所有以類別(無論是“流行”還是“操作”或“基本結構”)為名的立場,轉而聚焦於那些對我們的感知精緻度沒有任何增添的手勢,不將自己作為藝術與生活對立,不導致自我與世界的兩個不同層面的破裂和創造。”

現在的個性

關於貧窮藝術(Arte Povera)的一個持久誤解是,貧窮(Povera)這個詞與作品中所使用材料的廉價或脆弱性有關。事實上,在《游擊隊的筆記》中,切蘭(Celant)並沒有提到貧窮藝術必須使用不耐久的材料。事實上,恰恰相反。他建議貧窮藝術可以使用藝術家選擇的任何手段或材料。他說:“藝術家變成了一名游擊戰士,能夠選擇他的戰鬥場所。”這種謬誤可能是由於對第一代貧窮藝術家作品的誤讀而產生的概括,例如皮諾·帕斯卡利(Pino Pascali),他在作品中使用了泥土和水等簡單材料;皮耶羅·吉拉爾迪(Piero Gilardi),他從五金店中挪用了平凡的日常物品;皮耶羅·曼佐尼(Piero Manzoni),他用自己的排泄物創作藝術;或阿爾貝托·薩基(Alberto Sacchi),他說:“我選擇使用貧窮材料來證明它們仍然可以有用。”

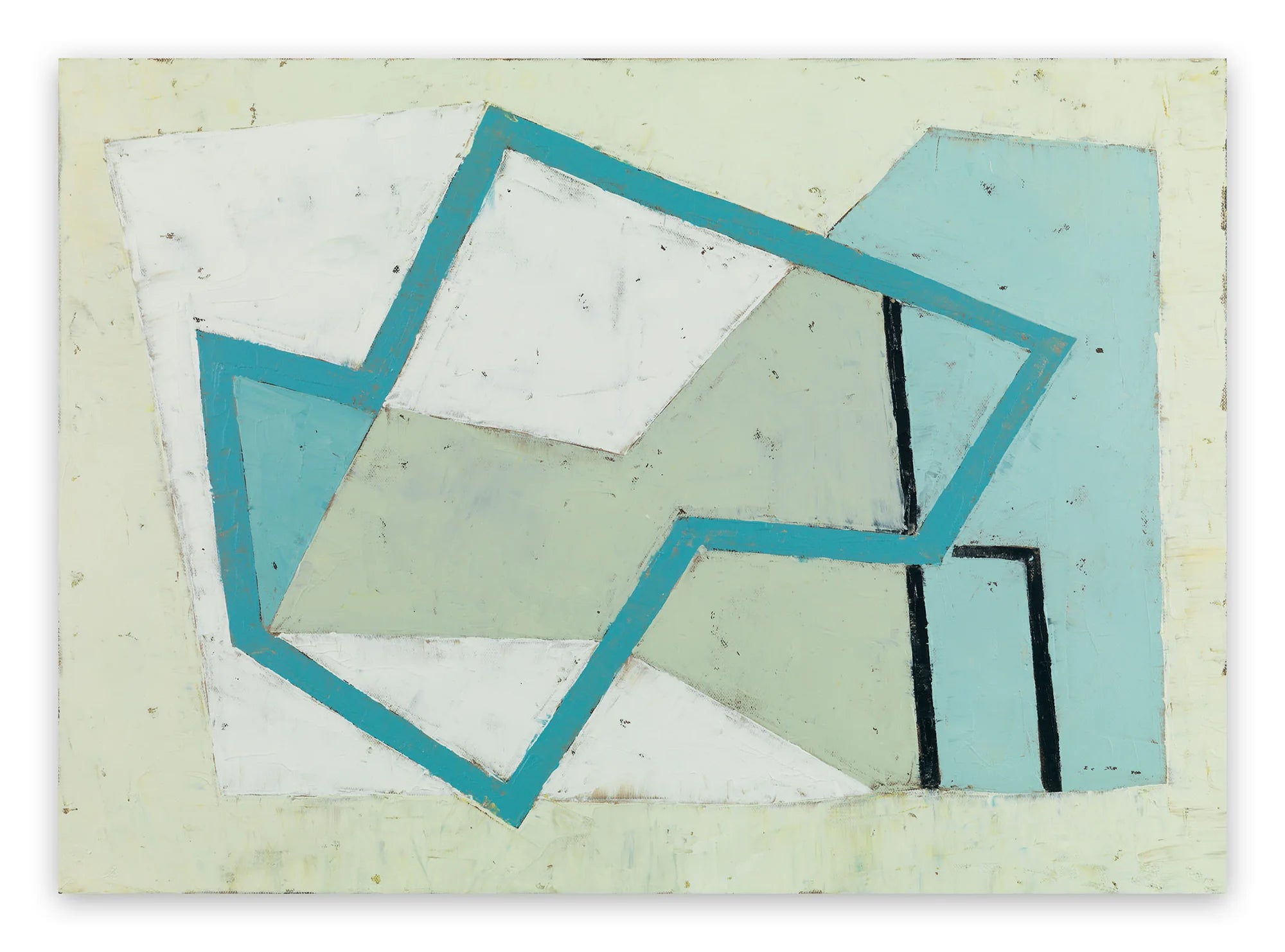

朱塞佩·佩農,樹液矩陣,耶納宮,2019年10月,展覽視圖。朱塞佩·佩農,樹液矩陣,2008年。冷杉樹、樹脂、陶土、皮革、金屬,131 x 4500 x 212 公分。照片來源:瑞貝卡·法努埃爾 © 耶納宮,建築師奧古斯特·佩雷,UFSE,SAIF。特別感謝佩農檔案館和瑪莉安·古德曼畫廊,紐約,巴黎,倫敦

然而,薩基所使用的關鍵詞是「選擇」。假裝所有Arte Povera藝術家都做出相同的選擇,忽略了吉安尼·皮亞琴蒂諾的作品,他使用了壓克力、橡膠、聚酯、鐵和銅等材料;或者阿利基耶羅·博埃蒂,他今天最著名的是他的地圖。博埃蒂在他的作品中使用了從郵票到塑料筆的所有東西,但材料性並不是他主要的關注點。最重要的是發表個人聲明,或自明的、經驗性的聲明,例如指出世界的明顯文化多樣性。事實上,切蘭所說的Arte Povera的唯一必要條件是藝術家優先考慮個體性。撇開性別語言不談,他的宣言讚美自我,聲明「人就是訊息。自由,在視覺藝術中,是一種全污染的細菌。藝術家拒絕所有標籤,僅與自己找到認同。」切蘭甚至沉思,貧窮藝術這個術語可以輕易地與富裕藝術這個短語互換,這要歸功於「藝術解放所提供的巨大工具和信息可能性」。

朱塞佩·佩農,樹脂矩陣,2008(細節)。冷杉樹、樹脂、陶土、皮革、金屬,131 x 4500 x 212 公分。照片來源:瑞貝卡·法努埃爾。特別感謝佩農檔案館及瑪莉安·古德曼畫廊,紐約、巴黎、倫敦

消除陳腔濫調

對於Arte Povera的另一個誤解是,它是一個在20世紀中期開始並結束於意大利的運動。事實上,它一直存在,並希望永遠存在。Celant只是為一個一直是人類條件一部分的現實賦予了語言:結構化治理與無領導自由之間的內部鬥爭。在這方面,Arte Povera的精神在我們所知的最古老的藝術中顯而易見:西班牙北部的舊石器時代洞穴藝術。我們可以看到這些藝術是用可用的材料製作的,並且似乎反映了人性和自然。但我們對創作這些藝術的藝術家的社會結構一無所知。他們是自由的嗎?他們是囚犯嗎?他們是結構化社會的一部分嗎?他們是非階層部落的自願成員嗎?他們的作品永遠抵抗被完全解釋,除了說它存在——這是一個完美的Arte Povera聲明。

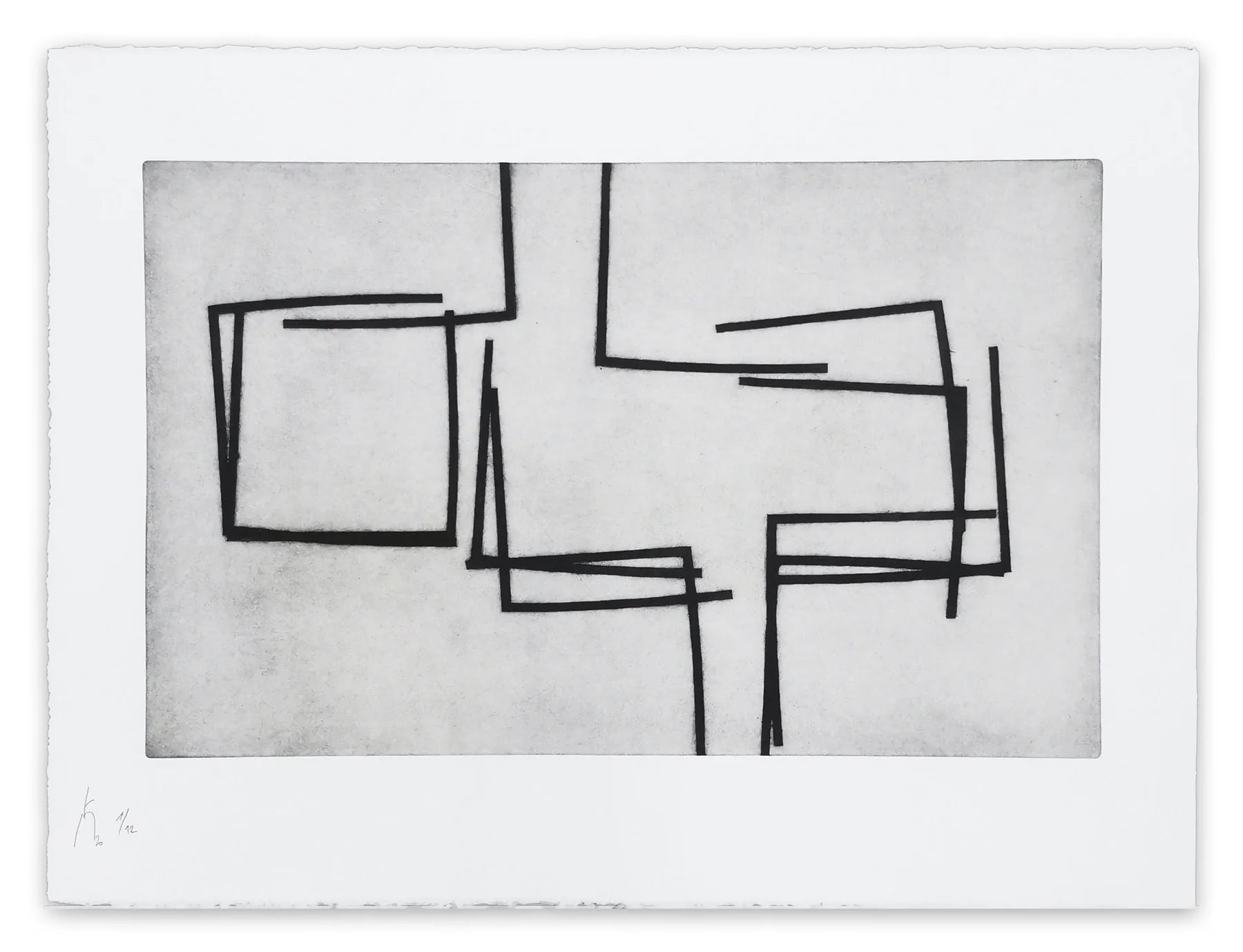

朱塞佩·佩農,葉子的思考,2016年。青銅,河石,189 x 132 x 315 公分。照片來源:Rebecca Fanuele © Palais d’Iéna,建築師奧古斯特·佩雷,UFSE,SAIF。特別感謝佩農檔案館和瑪莉安·古德曼畫廊,紐約,巴黎,倫敦

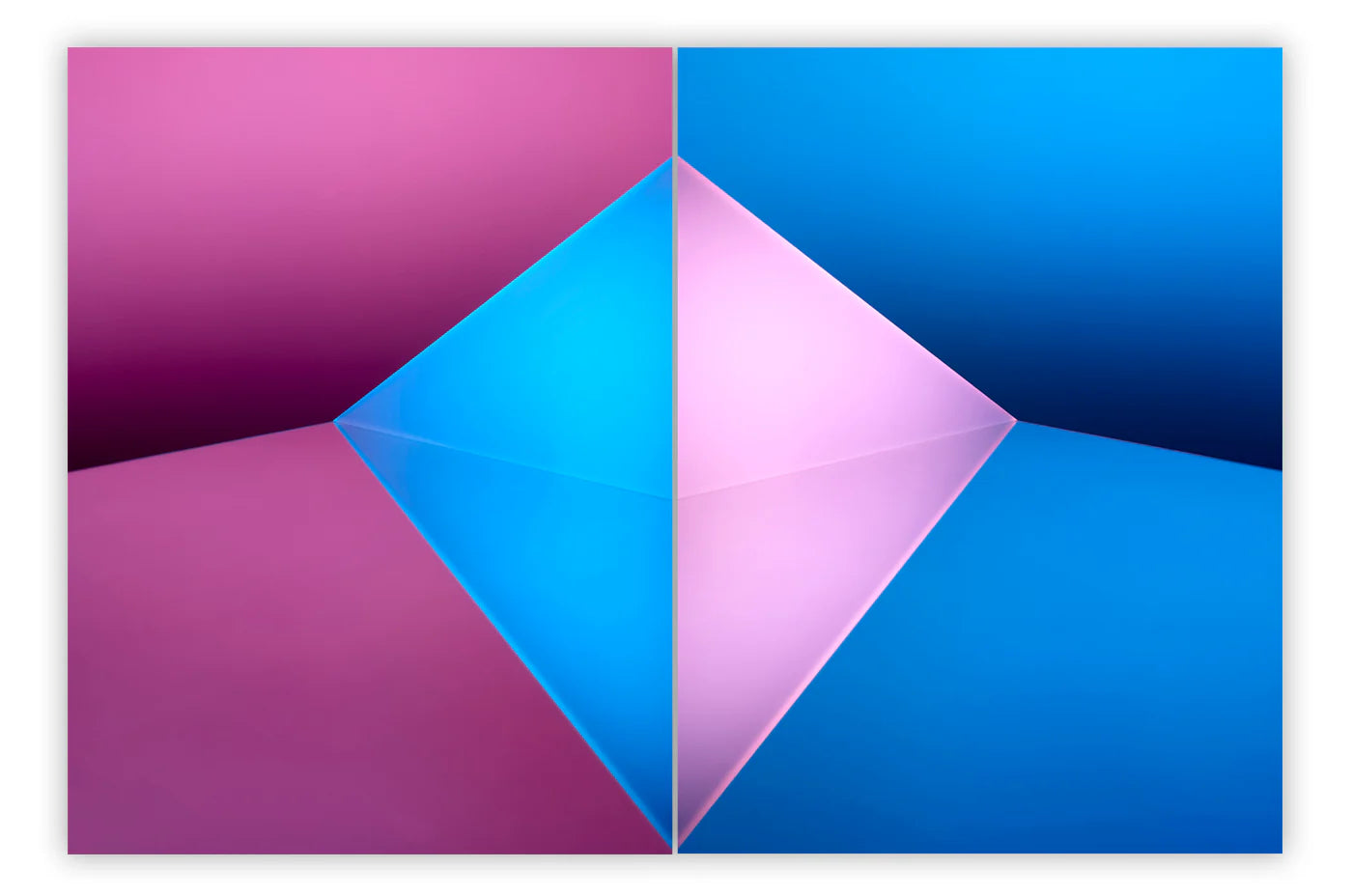

可以說,這種精神也是促使馬塞爾·杜尚不斷質疑社會機構所認為的藝術的原因,並且這也是啟發了Gutai Group、Fluxus、新現實主義者和零組織朝向其模糊發現的動力。這種精神仍然存在於無數當代藝術家的實踐中,他們創作無法歸類的作品,或抵抗重複自己的壓力。正如切蘭特在他的宣言中所寫的:“這件作品致力於記錄‘每一瞬間的不可重複性。’”這種承諾難道不是抽象藝術的核心嗎?通過對那些明確無疑的事物發表最終聲明,每位抽象藝術家在某種程度上都幫助我們逃離“教條的一致性”,以便我們能夠獲得自由。在他們孤獨的方式中,朝向未知的表達和先前未見的顯現——或許希望,雖然徒勞,能不去複製已存在的事物——這些藝術家是Arte Povera主要追求之一的繼承者:消除陳詞濫調。

特色圖片:朱塞佩·佩農 - 《葉子的思考》,2016年,細節。照片來源:Rebecca Fanuele © Palais d’Iéna,建築師Auguste Perret,UFSE,SAIF。特別感謝Penone檔案館和Marian Goodman畫廊,紐約,巴黎,倫敦。

所有圖片僅用於說明目的

由 Barcio 作品