告別埃伯哈德·哈維科斯特

在6月6日,德國新聞社(dpa)報導德國畫家Eberhard Havekost於52歲時去世。他的畫廊經理Frank Lehmann,Galerie Gebr. Lehmann的擁有者,被引用說他“深感震驚,他的死來得如此突然。”目前尚未透露死因。自2010年以來,Havekost一直是杜塞爾多夫藝術學院的繪畫教授,並被許多人視為德國當代藝術的領軍人物。他的作品融合了抽象和具象的理論與視覺策略,揭示了兩者之間不斷變化的界限。他的部分作品可以被描述為明顯的當代風格,特別是包含與互聯網時代直接相關的圖像和文字。然而,其他作品則顯示出對20世紀美學立場和文化趨勢的幾乎懷舊的尊敬。例如,“Ghost 2”(2004年)和“Wesen”(2008年)都顯著地展示了當代的連帽衫圖像,這是科技文化和城市街頭文化的標誌性服裝——一幅顯示一位衣衫不整的年輕人穿著連帽衫和寬鬆的運動褲;另一幅則顯示一件保持人類結構的空連帽衫。與此同時,像“Schöner Wohnen B12”(2012年)這樣的作品參考了極簡主義,而“Märchenwald”(2013年)則模仿了第二代抽象表現主義藝術家如Joan Mitchell的畫作。Havekost的吸引力部分來自於他在諷刺與真誠之間所佔據的空間。人們常常不清楚他是在嘲諷我們的時代還是擁抱其模糊性。唯一始終明顯的是他處理顏料的才華,以及他對當代構圖的敏銳眼光。意識到自己被困在信息時代,數據主導著每一次對話,以及想像力時代,創造力再次受到重視,Havekost擁有罕見的能力來引導過渡時代的美學時代精神。

幾幅好畫

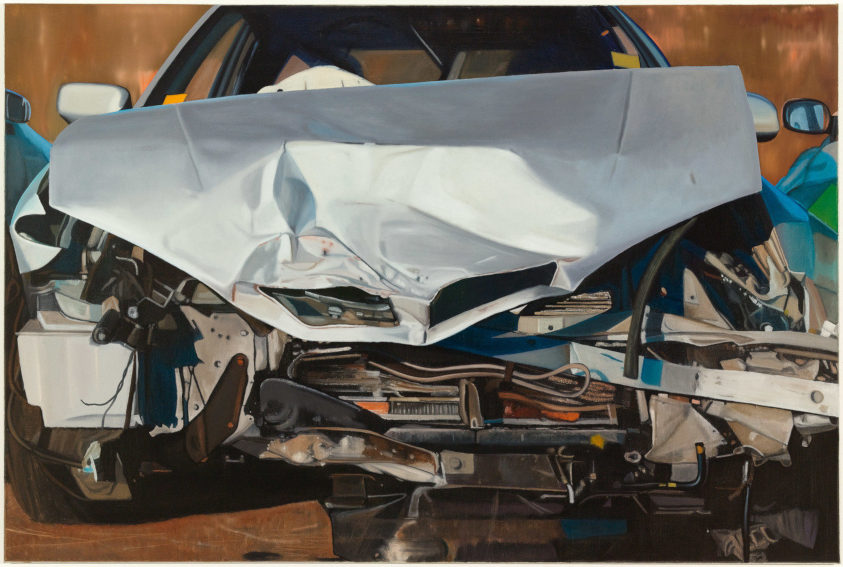

我們能夠給予畫家最好的致敬之一,就是簡單地談論他們幾幅最有效的作品。我記得看到的第一幅Havekost作品是一幅名為《變形金剛,B14》(2014)的油畫。這幅相當大尺幅的畫布(120 x 80 cm)展示了一輛被撞毀的汽車的圖像。然而,令我印象深刻的並不是它的主題,而是構圖中央的一個大型灰色色域。從比喻上來看,這個色域代表了汽車凹陷的引擎蓋。在形式上,我將其視為一個令人愉悅的平面幾何形狀,似乎從內部照亮了畫布,同時又向外推擠,幾乎像是在我面前伸出一隻手。整個構圖中出現了幾個其他幾何色彩形狀,創造出一個充滿活力的抽象基礎設施。此外,我對汽車上方(或背後)的天空質感感到驚訝(並且至今仍然如此)。Havekost在這幅畫中實現了非凡的表面質感範圍,天空的柔和模糊質感使其餘的色調和形狀變得清晰可見。

Eberhard Havekost - Transformers, B14, 2014。油畫。47 1/4 x 70 7/8 吋 (120 x 180 公分)。Anton Kern Gallery。© Eberhard Havekost

我最喜愛的第二幅畫作是 Havekost 的一幅相對較小(63 x 43 厘米)且相對簡單的肖像,名為「柔性權力」。畫中是一位穿著牛仔外套和棒球帽的小孩。畫面的視角就像你想像中從臉部下方自拍時手機所看到的那樣。這就是為什麼當我第一次看到這幅畫時,它立刻吸引了我,因為它看起來與我在 Instagram 動態中看到的成千上萬張照片如此相似。但這幅畫作是於 2002 年創作的。第一部 iPhone 直到 2007 年才發布,而 Instagram 直到 2010 年才出現。這幅圖像並不顯示我所想的那樣。它展示了一個孩子的安靜堅韌,孩子的眼睛淹沒在陰影中。也許這個孩子把某人推倒在地,現在正懸在他們的上方;或者這個孩子正在彎下身子幫助某人。個人層面的細節在這種已成為過於常見的當代視角中消失了,使得這幅畫作現在比創作時更具神秘感。抽象地說,我喜歡這幅畫中的兩個圓形元素——一個在帽子上(類似於 Kenneth Noland 的靶心)和一個在外套上(類似於 Adolph Gottlieb Burst)。

遺產被縮短

Havekost於1967年出生於德累斯頓,當時該市仍在東德,這種情況對藝術事業並不十分有利。Havekost於1989年逃往西德,距離柏林圍牆倒塌僅兩年,然後在圍牆倒塌後,他回到德累斯頓完成他的藝術學業。在1990年代,隨著互聯網的興起,攝影媒介變得越來越普及,Havekost開始關注將照片轉化為繪畫的過程。他從媒體和更廣泛的文化中挪用圖像,將其作為印刷品進行改變,然後再轉化為繪畫。對他來說,這一過程部分是試圖理解一種媒介(攝影)本質上捕捉現實的編輯片段,與另一種媒介(繪畫)之間的區別,在後者中,藝術家必須做出有意的選擇來構建圖像的每一厘米。

隨著2000年代的推進,Havekost 超越了他最初的興趣,他的風格演變到一個不再對他的畫作主題或內容感興趣的地步。他的分析中有些東西讓他對解構的圖像領域的抽象特質更加尊重。近年來,他的畫作似乎不再充滿社會或概念內容,而是更充滿主觀的情感潛力。Havekost 自己注意到了這一變化,評論道:“可讀性對我來說不再那麼重要。我不再僅僅把畫作視為通往思想世界的窗口。觀眾應該進行解釋。” 每當一位有趣的藝術家在有機會充分追求他們的作品之前去世,這都是不幸的。Havekost 所說的“僅僅”對我來說很有趣,但我們將無法得知他認為畫作還能成為什麼的更多想法。

特色圖片:Eberhard Havekost - Märchenwald, 2013。油畫。Anton Kern Gallery。© Eberhard Havekost

所有圖片僅用於說明目的

由 Phillip Barcio