《對畢沙羅的正義》 by Dana Gordon

超過一個世紀以來,畫家保羅·塞尚(Paul Cézanne,1839-1906)一直被視為現代藝術的父親。他的崛起始於1894年,對前衛藝術的發展產生了潮汐般的影響,導致了抽象藝術和表現主義的出現,贏得了畢卡索和馬蒂斯的忠誠,主導了20世紀末現代主義發展的標準敘事,並至今仍然存在。但事情並不總是如此。在19世紀末的大部分時間裡,受到尊敬的並不是塞尚,而是畫家卡米爾·畢沙羅(Camille Pissarro,1830-1903),他被視為更偉大的大師,也是現代藝術中最具影響力的創作者之一。然而,隨著歷史的變遷,畢沙羅的聲譽隨之減退,以至於他常常被輕描淡寫地回憶起來,作為印象派中一位模糊重要且技藝高超的風景畫家,以及模糊地被視為第一位偉大的猶太現代藝術家。

在過去的四分之一世紀中,皮薩羅的重要性在一場靜默的反動中被重新喚起。包括1995年在紐約猶太博物館舉辦的展覽在內的文章和展覽,為他的成就帶來了新的光芒,特別是暗示沒有皮薩羅的先例,塞尚自己的職業生涯將無法實現。最近,這一趨勢得到了由紐約現代藝術博物館(MOMA)在今年夏天組織的一場生動且富有信息的展覽的支持,該展覽目前正在巡迴展出[請注意,此展覽於2005年舉行 - 編輯]。

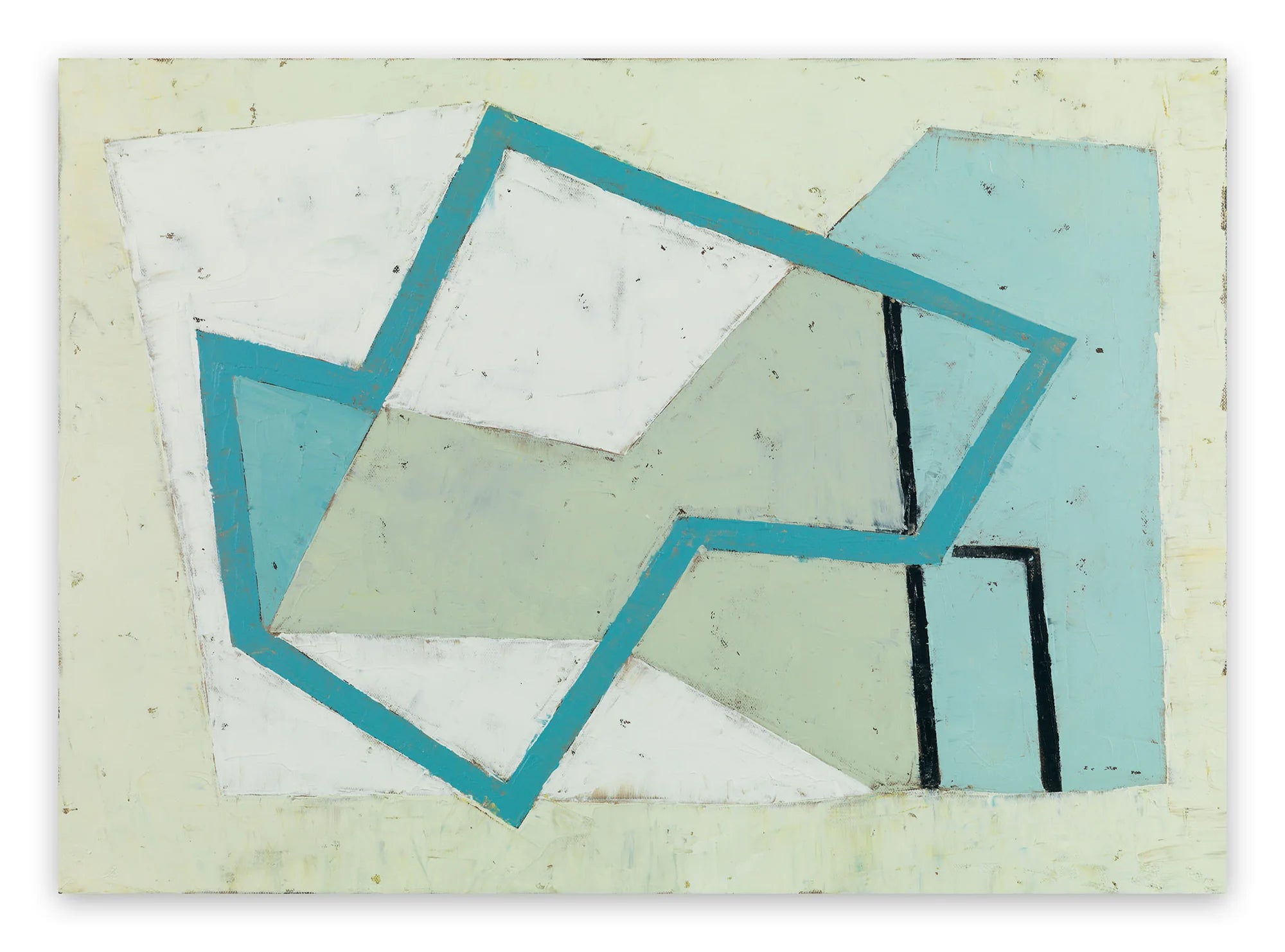

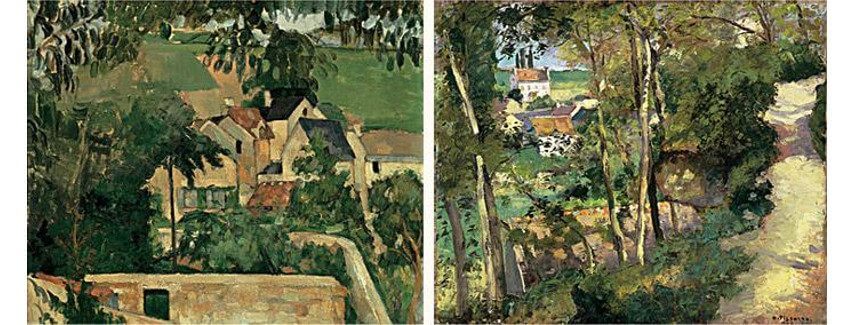

保羅·塞尚 - 風景,奧維爾河畔,約 1874 年,油畫,18 1/2 x 20 英寸,© 費城藝術博物館(左)和卡米耶·畢沙羅,攀登小徑,赫爾米塔日,龐圖瓦茲,1875 年,油畫,21 1/8 x 25 3/4 英寸,© 布魯克林藝術博物館,紐約(右)

保羅·塞尚 - 風景,奧維爾河畔,約 1874 年,油畫,18 1/2 x 20 英寸,© 費城藝術博物館(左)和卡米耶·畢沙羅,攀登小徑,赫爾米塔日,龐圖瓦茲,1875 年,油畫,21 1/8 x 25 3/4 英寸,© 布魯克林藝術博物館,紐約(右)

從1861年到1880年代中期,畢沙羅和塞尚之間進行了深刻的藝術和個人互動,這對藝術的未來產生了決定性的影響。這種互動是目前正在巡迴展覽的主題。但儘管展覽有許多優點,它本身並未照亮畢沙羅-塞尚關係的完整故事,或是畢沙羅本人;也並未真正清楚地表達如何欣賞後者的作品。大多數有文化的眼睛仍然通過塞尚衍生的篩網來看待早期現代藝術,包括畢沙羅的作品,而對現代主義藝術運動的整體理解也源於這種看法。

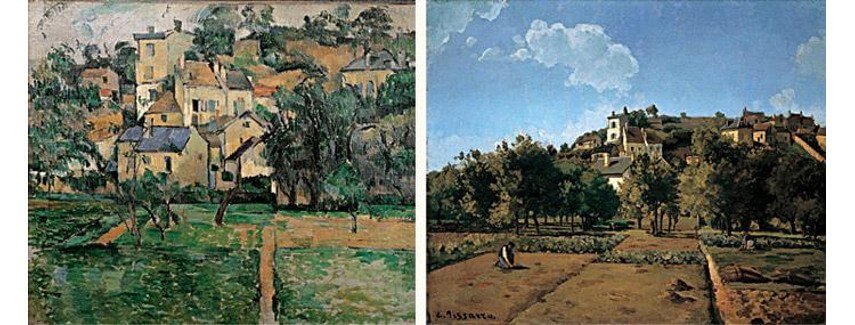

保羅·塞尚 - 《龐圖瓦的赫爾米塔日》,1881年,油畫,18 5/16 x 22 英寸,© 德國伍珀塔爾馮·德·海特博物館(左)和卡米耶·畢沙羅,《赫爾米塔日的花園》,1867-69年,油畫,31 7/8 x 38 3/8 英寸,© 布拉格國家美術館(右)

保羅·塞尚 - 《龐圖瓦的赫爾米塔日》,1881年,油畫,18 5/16 x 22 英寸,© 德國伍珀塔爾馮·德·海特博物館(左)和卡米耶·畢沙羅,《赫爾米塔日的花園》,1867-69年,油畫,31 7/8 x 38 3/8 英寸,© 布拉格國家美術館(右)

這是對的嗎?早在1953年,抽象表現主義畫家巴納特·紐曼抱怨現代藝術博物館,這個現代主義的殿堂,已經「致力於」這一命題:塞尚是「現代藝術之父,[with]馬塞爾·杜尚作為他自封的繼承人。」紐曼宣稱,這樣做的話,博物館是在延續一段「虛假的歷史」。紐曼的指控有其道理。

卡米耶·畢沙羅出生於加勒比海的聖托馬斯島,父母是來自波爾多的中產階級猶太商人。1841年至1847年在巴黎受教育後,他回到島上進入家族生意,但最終拋開了家族的期望,前往委內瑞拉畫畫和素描。他於1855年永久返回巴黎,隨後不久他的父母也來到了巴黎。

在1860年,畢沙羅開始與他的母親廚師助理朱莉·維萊展開戀情。他們於1871年結婚,育有八個孩子,並一直在一起直到卡米爾於1903年去世。這段關係使他失去了母親的大部分感情和經濟支持;因此,畢沙羅的大部分成年生活都在為金錢而苦苦掙扎。但他對朱莉的公開和挑釁的承諾,成為了他以後聞名的個人和藝術獨立的早期例子。這段關係也為他的朋友塞尚和莫奈及他們的情人提供了一種庇護,幫助他們度過因自己婚前戀情而引發的家庭風暴。

在1860年代中期之後,畢沙羅定居於巴黎郊外的小鎮,因為那裡的生活成本較低,且他喜愛的鄉村題材就在附近。他經常進城,常常待上幾天,但許多藝術家也會來探望並在他附近工作——最著名的有克勞德·莫奈在1869至1870年期間待了六個月,以及塞尚和保羅·高更在1870年代和80年代。卡米爾和朱莉的孩子中,有幾位自己成為了藝術家,最突出的是長子盧西安。畢沙羅寫給盧西安的信件提供了對畫家生活的豐富見解,以及19世紀藝術的歷史。

卡米耶·畢沙羅 - 1878年,馬車公園,龐圖瓦茲,私人收藏

卡米耶·畢沙羅 - 1878年,馬車公園,龐圖瓦茲,私人收藏

畢沙羅在從加勒比海返回巴黎時已經二十五歲,已是一位經驗豐富的風景畫家,並擺脫了法國學院的呆板規範。在1850年代末,他尋找法國藝術的偉大前輩:科羅、庫爾貝、德拉克羅瓦等人。受到他們的影響,但從未成為弟子,他將所學融入自己的視野。同時,畢沙羅與愛德華·馬奈一起,發展出一種新的方法,強調藝術家對他所存在的自然的全面、直接的反應。

皮薩羅的意義早期就被他的同儕認可——而官方的認可則時斷時續。在1850年代、60年代和70年代初,國際“沙龍”展覽是法國商業成功和讚譽的唯一希望。但入場名額由美術學院的支持者控制,他們的教師堅持一種僵化的教學方法。前衛藝術家必須面對沙龍,或者以某種方式在沒有沙龍的情況下生存。

皮薩羅的一幅非傳統風景畫於1859年被接受參加沙龍,並受到評論家亞歷山大·阿斯特魯克的讚賞。1863年,他參加了沙龍拒絕展——對官方沙龍的抗議——使他成為眾矢之的,但他的作品如此強大,以至於仍然被接受參加1864年、1865年和1866年的沙龍。在對最後一屆沙龍的評論中,偉大的小說家和藝術評論家、前衛藝術的支持者艾米爾·左拉寫道:“謝謝你,先生,你的冬季風景在我穿越沙龍這片大沙漠的旅途中讓我精神為之一振,持續了足足半小時。我知道你是經過極大的困難才被接納的。”同年,畫家吉耶梅寫道:“只有皮薩羅仍在創作傑作。”

這些早期的反應清楚地表明,畢沙羅正在創造一些不尋常的東西。事實上,他正在發明抽象藝術,其成分是他從前輩那裡獲得的。早在1864年,他就開始將風景元素用作抽象設計,讓線條和形狀既是線條和形狀,又是物體和景深的表現。

薩特所提到的「冬季風景」,冬季的馬恩河岸,就是這些作品之一。它被納入了MOMA的展覽,充滿了畢沙羅所創造的抽象。畫作左側的樹木是一篇線條的隨筆,右側的房屋則組成了三角形和梯形的形狀遊戲。整個右下象限是一種「色彩場」畫作,關注顏色和筆觸的傳達力量,而不考慮它們所描繪的內容。最右側的顏料污漬,代表著房屋,宣告著顏料污漬本身就擁有美的特質。

卡米耶·畢沙羅 - 冬季的馬恩河岸,1866年,油畫,36 1/8 x 59 1/8 英寸,© 芝加哥藝術學院

卡米耶·畢沙羅 - 冬季的馬恩河岸,1866年,油畫,36 1/8 x 59 1/8 英寸,© 芝加哥藝術學院

除了傳達對自然的看法,並且除了由線條、顏色和形狀組成的視覺散文外,畢沙羅的畫作也是他自己思想和感受的表達。也就是說,他的繪畫方式——他的筆觸,他的“質感”——使觀者意識到特定時刻特定人的情感。在那個時代的前衛藝術中,確實對自我在藝術中的表達有著極大的興趣。像“氣質”和“感覺”這樣的術語在描述畢沙羅的藝術時越來越流行。正如左拉在1868年沙龍的評論中對他所寫的:

這裡的原創性是深刻的人性。它不是源於某種手藝的便利或對自然的偽造。它源自畫家本身的氣質,並包含了一種來自內心信念的真實感。以前我從未見過如此具有壓倒性尊嚴的畫作。

在1860年代末和1870年代初,莫奈、皮埃爾·奧古斯特·雷諾瓦、弗雷德里克·巴齊耶、阿爾弗雷德·西斯萊和皮薩羅在皮薩羅的話中,如同「綁在一起的登山者」。1869年,他們在塞納河畔作畫,沉浸於水面反射所呈現的色彩形狀中。由此產生的作品,特別是雷諾瓦和莫奈的作品,無疑是印象派的首批成果之一。至於皮薩羅在這一運動中的角色,卻因為他幾乎所有的作品在那段時間都已遺失而悲劇性地被掩蓋。據估計,約有1,500件作品,20年的心血,於1870-71年法普戰爭中被摧毀,當時普魯士人佔領了他的家。(他和他的家人設法逃到了倫敦。)

莫奈常被視為印象派的天才,這一點他確實是。他也是1874年第一次印象派展覽的發起人。然而,在對那場展覽的評論中,評論家阿爾芒·西爾維斯特卻稱皮薩羅為「基本上是這種繪畫的發明者」。人們可以理解為什麼。

因為莫奈,印象派被認為是一種色彩和光線的藝術,在這種藝術中,結構和構圖的角色較小。但皮薩羅在1870年代的印象派風景畫和城鎮畫卻是另一個故事。這些作品因其對光、色彩和氛圍的觀察,以及對其中人物和場所的自然呈現而受到公正的讚譽,這些引人注目的抒情作品也擴展了藝術家對結構和構圖的探索。人們在這些畫作中觀察到的“視覺解剖過程”——這個短語是克里斯多福·勞埃德在他1981年的專著《卡米爾·皮薩羅》中提出的——是皮薩羅的特別勝利,這使得莫奈的畫作,儘管美麗,與之相比卻顯得如畫且簡單。左拉堅持認為“皮薩羅是一位比莫奈更激進的革命者”,這並非沒有道理。

而塞尚呢?從1861年他們相遇的時候起,長達20多年,他尋求並接受了皮薩羅的建議和幫助。年輕的塞尚,在藝術上和個人上都顯得笨拙,在巴黎受到嘲笑——但皮薩羅卻沒有,或許是因為他在年輕人作品的直率中看到了自己的影子,立即認識到他的非凡才華,並始終不渝地支持他。

這兩人成為了親密的朋友;到1870年代初,塞尚渴望與畢沙羅一起工作,以至於他搬到了畢沙羅附近。他們彼此影響是毫無疑問的。畢沙羅在回憶那些年時寫道:“我們總是在一起!”那時,情緒多變的塞尚對畢沙羅的依戀非常強烈。特別是,畢沙羅對工作的執著態度,對挖掘自己視野的追求,幫助塞尚釋放了他被阻塞的個性,向他展示了情感內容會自然而然地出現,並使他能夠將焦慮的能量引導到繪畫的形式問題上。

從畢沙羅那裡,塞尚學會了抽象、表現性的細筆觸、強調形狀而非情感,以及如何用顏色而不使用輪廓來創造形狀。這兩位藝術家經常在同一時間畫同一景觀;一些結果作品在MOMA展覽中並排懸掛,給觀眾帶來了非凡的「你就在那裡」的感覺。在1870年代中期,塞尚開始在地中海附近的艾克斯長期隱居,幾乎完全脫離巴黎的藝術圈。從那裡,在1876年,他寫信給畢沙羅:「這就像一張撲克牌。紅色的屋頂對著藍色的海。」他承認自己正在將艾克斯的屋頂、牆壁和田野畫成以形狀和顏色為主導的平面抽象形式,正如畢沙羅十年前所畫的那樣。

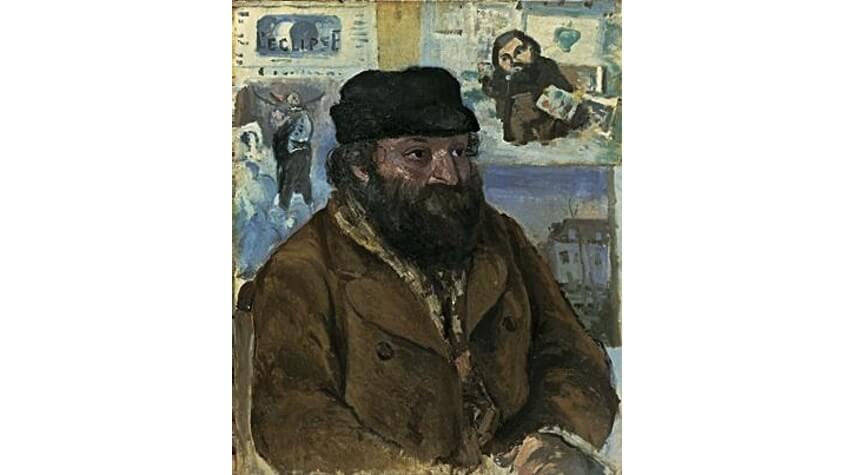

卡米耶·畢沙羅,《塞尚肖像》,1874年,油畫,28 3/4 x 23 5/8 英寸,勞倫斯·格拉夫收藏

卡米耶·畢沙羅,《塞尚肖像》,1874年,油畫,28 3/4 x 23 5/8 英寸,勞倫斯·格拉夫收藏

在塞尚突破之前的漫長歲月中,畢沙羅幾乎提供了他所有作品的曝光機會。他鼓勵商人唐吉父親在他的畫店畫廊展示塞尚的作品,並敦促收藏家和藝術家前去觀看。後來,他說服了一位新的藝術經銷商,即即將成名的安布魯瓦斯·沃拉爾,為塞尚舉辦了1895年的展覽,讓他的名字聲名鵲起。

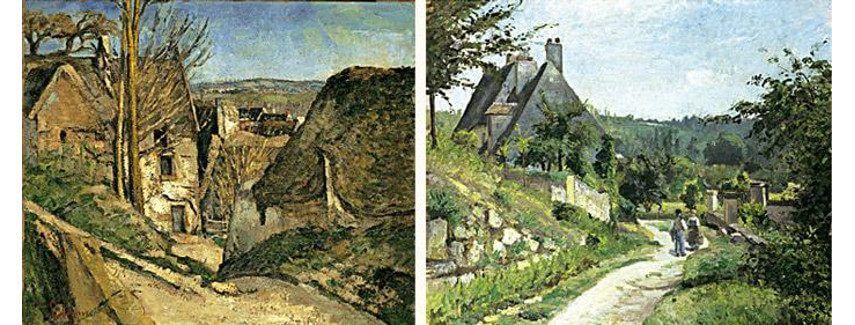

在晚年,塞尚說過:「畢沙羅對我來說就像父親一樣:他是一個你可以尋求建議的人,他有點像上帝。」塞尚可能對這種神性感到有些畏懼。在現代藝術博物館,畢沙羅1877年的驚人作品廚房花園與塞尚同年創作的同一主題畫作莫布伊松的花園並排展出。塞尚的版本有其美感——但與畢沙羅的作品相比,感覺就像是一幅草圖,幾個音樂想法的註記。相比之下,畢沙羅的作品則具有偉大交響曲的力量。

保羅·塞尚 - 《莫博松的花園》,龐圖瓦茲,1877年,油畫,19 3/4 x 22 5/8 英寸,杰伊·帕克夫婦收藏,德克薩斯州達拉斯,布拉德·弗勞爾斯攝影(左)

和卡米耶·畢沙羅 - 《廚房花園,開花的樹木,春天》,龐圖瓦茲,1877年,油畫,25 13/16 x 31 7/8 英寸,巴黎奧賽美術館,古斯塔夫·凱耶博特遺贈,1894年 © 法國國家博物館聯合會 / 藝術資源,紐約,帕斯卡爾·內里攝影(右)

保羅·塞尚 - 《莫博松的花園》,龐圖瓦茲,1877年,油畫,19 3/4 x 22 5/8 英寸,杰伊·帕克夫婦收藏,德克薩斯州達拉斯,布拉德·弗勞爾斯攝影(左)

和卡米耶·畢沙羅 - 《廚房花園,開花的樹木,春天》,龐圖瓦茲,1877年,油畫,25 13/16 x 31 7/8 英寸,巴黎奧賽美術館,古斯塔夫·凱耶博特遺贈,1894年 © 法國國家博物館聯合會 / 藝術資源,紐約,帕斯卡爾·內里攝影(右)

在這個時期,塞尚的技術正在演變為重複的筆觸排列。這種所謂的「建構性筆觸」技術在許多早期的畢沙羅畫作中也有所暗示,包括在MOMA展覽中的《馬鈴薯收穫》(1874年)和爆炸性地《夏季的赫米塔日,龐圖瓦》(1877年),這是一幅驚人的構圖,充滿了筆觸的試驗和色彩平面的詩意。但除了幾幅明確實驗塞尚技術的畫作(1883-84年中的三幅在MOMA展覽中),畢沙羅從未真正採用它,而是更喜歡賦予構圖中每一個瞬間和筆觸個別的意義。

可以肯定的是,塞尚的筆觸是相互呼應的:他成熟作品中的每一個點都朝向整體的正面衝擊,整個表面的張力創造出一種平面感,這在後來的抽象藝術發展中產生了深遠的影響。在觀者的感知中,塞尚畫作中的一切都向前推進,所有的顏料筆觸像格子一樣一起運動。這種薄而脈動的表面的向前推進越來越成為塞尚畫作中的主導音調。但這是以他自己所宣稱的願望為代價的,即“要把印象派變成一些堅固而持久的東西,就像博物館的藝術。”

塞尚承認了這一代價,他寫道:“色彩的感覺迫使我產生抽象的段落,這使我無法覆蓋整個畫布或推進到物體的完整描繪。”換句話說,他無法將畫作完成為場景或可識別的物體,因為他已經將它們完成為純粹視覺事件的構圖。他對抽象技術的運用豐富地強化了這一點,但並未超越整體平坦感的印象。

相比之下,畢沙羅的畫作具有巨大的深度。它們邀請你進入;你可以進入、呼吸並環顧四周,既有抽象又有描繪的場景,就像是在參觀藝術家的思維過程。(在這方面,特別有啟發性的是比較兩幅包含在MOMA展覽中的畫作,畢沙羅的精緻作品《對話》[1874]與塞尚的《吊死者的房子》[1873]。)但畢沙羅的豐滿、溫暖和堅實並不是後來的畫家從早期抽象藝術家那裡獲得的,或是成為20世紀公認的品味。相反,他們獲得的是塞尚的平面感和色彩的主張,往往缺乏使塞尚自己作品如此令人信服的高畫質。

保羅·塞尚 - 吊死者的房子,奧維爾,1873年,油畫,21 5/8 x 16 英寸,奧賽美術館,巴黎。以薩克·德·卡門多的遺贈,1911年 © 法國國家博物館聯合會 / 藝術資源,紐約,照片由赫維·盧安多斯基拍攝(左)和卡米耶·畢沙羅 - 交談,甘藍路,龐圖瓦茲,1874年,油畫,23 5/8 x 28 3/4 英寸,私人收藏(右)

保羅·塞尚 - 吊死者的房子,奧維爾,1873年,油畫,21 5/8 x 16 英寸,奧賽美術館,巴黎。以薩克·德·卡門多的遺贈,1911年 © 法國國家博物館聯合會 / 藝術資源,紐約,照片由赫維·盧安多斯基拍攝(左)和卡米耶·畢沙羅 - 交談,甘藍路,龐圖瓦茲,1874年,油畫,23 5/8 x 28 3/4 英寸,私人收藏(右)

「畢沙羅擁有一雙卓越的眼光,使他在所有畫家之前就欣賞到了塞尚、高更和[Georges] 蘇拉的天才,」法蘭索瓦·卡欣,法國博物館的館長,在1995年寫道。這非常真實,並且適用於比她所提到的更多畫家。

高更是畢沙羅的門徒多年,他的成熟作品看似與畢沙羅大相逕庭,但卻充滿了後者的創意。文森特·梵谷,這位在1886年抵達巴黎的困擾天才,也曾與畢沙羅共度時光,向他學習,正如他後來所寫的那樣,「你必須大膽誇張色彩所產生的和諧或不和諧的效果。」文森特的兄弟西奧,巴黎的一位藝術經銷商,也是畢沙羅的愛好者,他在1891年的去世對畢沙羅的商業希望造成了打擊。

高更和梵谷並不是結束。在1880年代中期到後期,皮薩羅被指控模仿年輕得多的修拉和保羅·西尼亞克的後印象派和點彩畫法。但皮薩羅並沒有追隨他們,他是引領者。儘管修拉確實有他自己的感性,但他所有作品的風格特徵都可以首先在皮薩羅的作品中找到:色彩理論、緊密的筆觸、顏料的點如何凝聚成抽象圖案,甚至是僵硬的神聖人物。在特定的畫作中,可以追溯到修拉從皮薩羅那裡學到的東西,即使皮薩羅更深入地探索人類精神,並看得更遠。

在1890年代,皮薩羅在他複雜的城市風景、人物畫和風景畫中發展出一種新的美學密度。這些作品雖然今天不如他早期的風景畫那麼知名,但卻產生了強烈的影響,尤其是對亨利·馬蒂斯(1869-1954)。1897年,這位掙扎中的年輕畫家,最終被認為是20世紀最偉大的藝術家,與19世紀繪畫漫長旅程的活生生的化身相遇,讓馬蒂斯感動得流下了眼淚。他回想起來,將皮薩羅比作摩西先知的長鬚形象,這一形象雕刻於摩西之井(或噴泉),這是一件著名的哥特式傑作,位於第戎。

畢沙羅確實是一位留著長白鬍鬚和聖經般風範的猶太人,而馬蒂斯幾乎不是第一個將他比作摩西的人。但馬蒂斯可能更少在想這個人物,而更多在想這個泉源——將畢沙羅視為一個活生生的源泉,擁有流淌的慷慨精神。他確實在畢沙羅身上看到了藝術的典範生存者,經歷了漫長而艱難的生活。如果在後來,當畢沙羅不再那麼受人尊敬時,馬蒂斯對他的談論減少,轉而更多地談論塞尚,但在1898年,他經常在畢沙羅租來的公寓裡,畫他對杜樂麗花園的觀景。畢沙羅是馬蒂斯的老師,以多種方式存在於他的作品中,包括一些後來被歸因於塞尚的作品。

畢沙羅在1900-01年仍然是存在的,當時巴勃羅·畢卡索進入巴黎藝術界,他的觸感和創作可以在與畢卡索和喬治·布拉克相關的古典立體主義的密集小筆觸中看到,也可以在後來立體主義的平面彩色區域中看到。許多後來的畫家,包括那些尋求擺脫立體主義束縛的抽象畫家,也都帶有畢沙羅的基因,無論他們是否意識到這一點。

對於畢沙羅獨特性格的證言,通過個人回憶和他與其他藝術家的互動流傳下來。雖然他對自己的作品並不害羞,但他既不是一個狂妄自大的自我主義者,也不是一個強勢的自我推銷者——這兩種角色對於藝術家來說都是有用的。他慷慨地分享他的見解,正如我們所見,他對他人的支持毫不自私。"讓人印象最深刻的第一件事是畢沙羅的親切、細膩,同時又帶著平靜的氣質," 安布魯瓦斯·沃拉爾德觀察到。1890年代《白色評論》的編輯塔德·納坦森回憶他是"無可挑剔、無限友善和公正的。" 根據克里斯托弗·勞埃德的說法,他的著作對於畢沙羅的復興貢獻良多,他在法國繪畫中扮演了"幾乎是拉比的角色。"

不幸的是,歷史發現個性比藝術更容易成為主題,而皮薩羅的個性有時被用來貶低或相反地,為他的作品辯護,在這兩種情況下都產生了扭曲的效果。例如,在某個時刻,他對無政府主義的長期熱情被用來指責他。(“皮薩羅的另一個錯誤,顯示出對社會主義政治活動的某種自負,”一位評論家在1939年寫道,貶低一幅描繪農婦在樹下聊天的粉彩畫。)相比之下,在我們這個時代,他的無政府主義卻成為了他的優勢:因此,在1999年的一篇文章中,影響力巨大的馬克思主義藝術史學家T.J. 克拉克花了幾頁的異國政治解釋,徒勞地試圖將皮薩羅與極左政治聯繫起來。事實上,這位畫家堅決反對藝術被政治或任何其他原因所篡奪。“最腐敗的藝術,”他堅持認為,“是感傷的藝術。”

而且還有畢沙羅的猶太身份。這是否在他最終地位的消逝中扮演了某種角色?雖然他並未參加宗教儀式,但畢沙羅從未掩飾他的猶太身份——看起來,他對此感到享受。然而,在1860年代及以後的法國,各社會階層中反猶太主義猖獗,儘管拿破崙一世制定了宗教自由的憲法保障。到了1890年代,當法國成為共和國時,因無政府主義的恐慌而發生了反猶太暴動,隨後又出現了德雷福斯事件。

前衛本身也帶有反猶太主義的色彩。塞尚支持反德雷福斯派。德加和雷諾瓦——皮薩羅的老朋友和崇拜者——用反猶太主義的語言貶低他,並擔心與他有關聯。這是1882年的雷諾瓦: “繼續與以色列人皮薩羅交往,會讓你沾染上革命的污點。”

儘管如此,人們可能會過度解讀這一點。反猶太主義似乎並不是前衛藝術家對畢沙羅看法的主要決定因素。至少可以說,他被接受為他們中的一員。事實上,畢沙羅的一些同時代人可能認為他的猶太身份是他對繪畫藝術和人類生存藝術所帶來的重要且積極的元素。在將畢沙羅比作摩西——法律的賜予者時,馬蒂斯和其他人無疑是在向他的全新視角和生活方式致敬——道德的、負責任的、完整的。無論是什麼複雜的因素解釋了他聲譽的衰退,他的猶太身份似乎最多只在其中扮演了次要角色。

保羅·塞尚 - 《布芳雅的泳池》,約1878-79年,油畫,29 x 23 3/4 英寸,阿爾布賴特-諾克斯藝術畫廊,紐約州布法羅(左)和卡米耶·畢沙羅 - 《奧斯尼的洗衣房和磨坊》,1884年,油畫,25 11/16 x 21 3/8 英寸,私人收藏,照片由倫敦理查德·格林提供

保羅·塞尚 - 《布芳雅的泳池》,約1878-79年,油畫,29 x 23 3/4 英寸,阿爾布賴特-諾克斯藝術畫廊,紐約州布法羅(左)和卡米耶·畢沙羅 - 《奧斯尼的洗衣房和磨坊》,1884年,油畫,25 11/16 x 21 3/8 英寸,私人收藏,照片由倫敦理查德·格林提供

自1980年以來,關於皮薩羅的許多著作都隱含地承認了他的首要地位——但並非他的卓越地位。MOMA的目錄在討論展覽中的一幅畫作時觀察到:“聽起來幾乎像是塞尚在借用皮薩羅的眼睛。”又如:“塞尚在那個時期所創作的每一件作品 [1881] 似乎都指向皮薩羅早期的一幅畫作。”

這種懦弱—「幾乎就像」、「似乎指的是」—完全是錯誤的。許多畢沙羅的偉大 contemporaries 認為他是所有人中最偉大的,任何今天尋找現代繪畫真正來源的人都可以在他身上找到最完整和和諧的存在。正如巴尼特·紐曼在1953年正確地譴責了將塞尚視為藝術現代主義之父的「虛假歷史」,塞尚本人也正確地堅持說:「我們都是源於畢沙羅。」

特色圖片:卡米耶·畢沙羅 - 《夏季的赫爾米塔日,龐圖瓦茲》(細節),1877年,油畫,22 3/8 x 36 英寸,© Helly Nahmad Gallery,紐約

所有圖片僅用於說明目的

該文本最初發表於:www.painters-table.com 和《評論雜誌》。

由 Dana Gordon 提交於 2017 年 3 月 20 日