這些藝術家持續重新定義3D列印藝術

我曾在一個以3D列印藝術為主題的藝術開幕上聽到一個笑話。內容大致是這樣的:“你怎麼知道你正在看一件3D列印藝術品?”答案是:“因為每個人都告訴你。”這讓我笑了,首先是因為這是真的,人們對這種媒介的興奮程度讓他們無法抗拒地談論它。其次,我笑是因為在我所見的幾乎每一件3D列印藝術作品中,使用3D列印機這一事實對我來說似乎是無關緊要的。這些作品中沒有任何一個元素似乎需要這項技術。所有這些都可以用其他方式完成。這就引出了問題:大家到底在熱議什麼?3D列印機只是一種工具,與投影儀等其他工具本質上並無不同。我從未在畫廊裡有人走過來,指著一幅畫說:“那是用投影儀做的。”但我也從未有人走過來告訴我:“那完全是助手在藝術家度假時做的。”重點是,這並不重要。一旦藝術作品的構思形成並採取步驟去實現,實際的作品是由這台機器還是那台機器,或是這雙手還是那雙手來完成,並沒有區別。使用3D列印機創作藝術並不以任何方式驗證這件作品——這只是體驗的一個方面,通常也是最不重要的方面。至少,這是我的看法。因此,當我被要求寫關於重新定義3D列印藝術的藝術家時,我採取了這樣的觀點:我應該介紹那些有趣想法並創作出我想談論的作品的藝術家,而不管這些作品是如何製作的。帶著這個前提,以下是七位使用3D列印技術創作作品的藝術家,他們通過自己想法的力量,重新定義了這一新工具在當代美學中的地位。

裡克里特·蒂拉瓦尼婭

如果你曾經聽過 關係美學 或 關係藝術 這個術語,你可能聽說過泰國藝術家 Rirkrit Tiravanija。他的作品對於這種藝術體驗在1990年代的流行至關重要。他最著名的關係藝術展覽名為 pad thai. 在1990年於紐約的 Paula Allen Gallery 舉辦的這次展覽中,藝術家並沒有創作和展示作品,而是在空間內烹飪 pad thai 並將其提供給畫廊的訪客。這次展覽幫助定義了關係美學,探索了藝術家不僅僅是創作者,而是經驗的促進者這一觀念。從這些經驗中產生的人際關係才是最重要的。

最近,Tiravanija因其在2017年香港巴塞爾藝術展的沉浸式裝置而受到關注,該裝置質疑了藝術和藝術歷史在人體驗中的角色。這件作品本質上是一個由傳統綁扎的竹子構成的巨大迷宮。參觀者進入迷宮,在其中尋找出路的同時,逐漸遇見五棵3D打印的盆栽,每一棵都放置在一個受藝術家康斯坦丁·布朗庫西啟發的木製底座上。盆栽是3D打印的這一事實並不是最重要的,重要的是它們是人造的。盆栽的意義在於它是一種自然的東西,受到人類之手的干預,並且這種干預是無法被識別的。在這種情況下,樹木的人工性與迷宮所激發的引人深思的概念相結合,再加上藝術歷史的參考,所有這些共同作用,為觀眾提供了一種抽象的、開放式的體驗,要求社會互動以理解其潛在的意義層次。

Rirkrit Tiravanija - Untitled 2017 (no water no fire), 2017. 3D printed bonsai tree on wooden base. © Rirkrit Tiravanija, Courtesy of gallery Neugerriemschneider, Berlin

Rirkrit Tiravanija - Untitled 2017 (no water no fire), 2017. 3D printed bonsai tree on wooden base. © Rirkrit Tiravanija, Courtesy of gallery Neugerriemschneider, Berlin

世紀薩默斯

vanitas 這個詞源自拉丁語,意指空虛。它在16世紀和17世紀的荷蘭被用作一種靜物畫的名稱。Vanitas 畫作基本上是靜物畫,展示了一系列平凡的物質物品,通常還伴隨著人類的頭骨,闡述追求世俗事物的無意義。荷蘭藝術家和設計師 Wieki Somers 在2010年創作了一系列3D列印藝術作品,使用了Vanitas畫作中常見的視覺語言,這是對一個設計比賽的回應,該比賽要求設計師「思考進步的概念」。她創作的系列名為Consume or Conserve,包含三個靜物雕塑場景。每個場景由平凡的日常產品組成,如秤、吸塵器和烤麵包機,完全由人類遺骸的灰燼3D列印而成。

在她對這項工作的解釋中,Somers 指出人類科技已經進步到一個地步,我們很快可能面臨永生的前景。"但是,"她問,"如果我們僅僅用它來繼續成為不斷追求更多產品的消費者,那麼永生有什麼意義呢?在這條未經批判的創新道路上,我們有一天可能會發現自己變成了我們所組裝的那些產品。" 她將這一概念推向其邏輯結論,字面上用曾經珍貴的人類生命的殘餘創造產品。

Wieki Somers - Consume or Conserve, 2010. 3D printed human remains. © Wieki Somers

Wieki Somers - Consume or Conserve, 2010. 3D printed human remains. © Wieki Somers

史蒂芬妮·倫珀特

紐約藝術家史蒂芬妮·倫珀特(Stephanie Lempert)創作有關溝通的作品。她希望引起我們對語言的注意,以及我們用它來傳達故事、歷史和記憶的方式,以在我們的生活中創造意義。作為一位多面向的藝術家,倫珀特使用各種媒介。她最簡潔的作品之一是一系列名為重建聖物的作品,為此她創造了從語言字面上構建的雕塑遺物。這些物件在多個層面上自我表達。倫珀特通過使用3D打印軟件創造了它們。然而,她更喜歡使用行業標準的,但不那麼引人注目的術語快速原型雕塑。

Stephanie Lempert - Reconstructed Reliquaries, In Search of Lost time, 2011. Rapid Prototype Sculpture. © Stephanie Lempert

Stephanie Lempert - Reconstructed Reliquaries, In Search of Lost time, 2011. Rapid Prototype Sculpture. © Stephanie Lempert

西奧·詹森

荷蘭藝術家西奧·詹森(Theo Jansen)在1990年代首次成名,當時他開始創作他的沙灘獸(Strandbeests),這些巨大且動態生物似乎能夠自行行走。正如他所稱,它們是「自我推進的海灘動物」。你可能見過它們在世界各地的沙灘上詩意地爬行的影片。詹森兼具設計師、工程師和藝術家的身份,他曾說過:「藝術與工程之間的牆壁僅存在於我們的心中。」通常,他的大型創作是由PVC管製成的。但最近,他開始讓幾乎任何人都能擁有他的創作,提供迷你版的3D列印沙灘獸s,售價僅為160歐元。最美妙的是,任何能夠獲得計劃的人都可以將其列印出來。正如他的網站所述:「西奧·詹森的沙灘獸已經找到了一種通過將其數位DNA直接注入3D列印系統來繁殖的方法。」

Theo Jansen - Miniature 3D printed Strandbeest. © Theo Jansen

Theo Jansen - Miniature 3D printed Strandbeest. © Theo Jansen

尼克歐文克

比利時藝術家Nick Ervinck的作品以鮮豔的色彩和驚人的形狀呼喊著,體現了這樣一個觀念:佔據空間的物體也能創造空間。他的雕塑有各種大小,從微型作品到宏偉的公共藝術。通過設計自己的3D打印工具和技術,他正在推動這一工具的邊界,將其不僅作為一個目的,而是作為實現他個人願景創作的特立獨行的方法。

Nick Ervinck - EGNOABER, 2015. Polyurethane and polyester. 710 x 440 x 490 cm. © Nick Ervinck

Nick Ervinck - EGNOABER, 2015. Polyurethane and polyester. 710 x 440 x 490 cm. © Nick Ervinck

肖恩·霍普

位於布魯克林的藝術家 Shane Hope 使用 3D 列印的細胞結構作為他抽象畫作的一個元素。從遠處看,它們似乎是堆疊著厚塗筆觸的畫作,但仔細觀察後,組裝的納米結構便顯現出來。這一元素是 3D 列印的並不明顯,也不是欣賞這些作品所必需的,但對這項技術的考量為其潛在意義增添了層次。

Shane Hope - Femtofacturin' Fluidentifried-Fleshionistas, 2012. 3D-printed PLA molecular models on acrylic substrate. © Shane Hope, courtesy of Winkleman Gallery, New York

Shane Hope - Femtofacturin' Fluidentifried-Fleshionistas, 2012. 3D-printed PLA molecular models on acrylic substrate. © Shane Hope, courtesy of Winkleman Gallery, New York

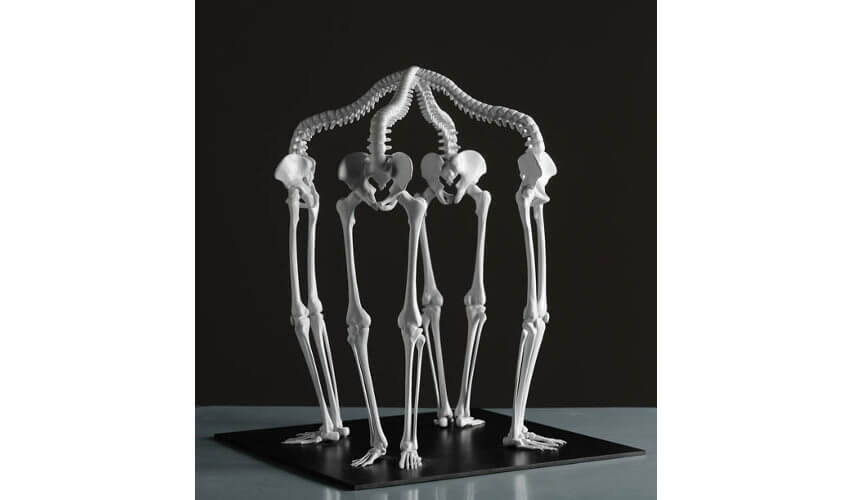

莫妮卡·霍爾西科娃

捷克藝術家莫妮卡·霍爾奇科娃的作品令人難以忘懷且美麗。她回歸於人類骨骼和骨架結構的主題,創作出挑戰我們對自身目的和潛力的想法的作品。雖然並不僅限於這種媒介,但她經常使用3D列印技術來創作她的石膏複合雕塑。

Monika Horcicova - K2, 2011. 3D printed plaster composite. © Monika Horcicova

Monika Horcicova - K2, 2011. 3D printed plaster composite. © Monika Horcicova

特色圖片:Rirkrit Tiravanija - 無題 2013 (指標性陰影 no.1),2013-2017。不銹鋼底座(3 x 面板),3D 打印塑料(盆栽樹),不銹鋼立方體(基座)。35 2/5 × 35 2/5 × 35 2/5 英寸,90 × 90 × 90 厘米。© Rirkrit Tiravanija 和 Pilar Corrias Gallery,倫敦

所有圖片僅用於說明目的

由 Barcio 作品