為什麼抽象藝術圖像讓我們感覺如此美好?

當你看著抽象藝術圖像時,它們讓你感覺如何?你是否發現它們往往會引起你強烈的情感反應?抽象藝術讓你感到快樂嗎?讓你感到悲傷嗎?讓你感到憤怒嗎?讓你感到平靜嗎?在2016年,獲得諾貝爾獎的美國-奧地利神經科學家埃里克·坎德爾(Eric Kandel)寫了一本名為《藝術與大腦科學的還原主義》的書,該書假設可以在創作抽象藝術的過程和研究大腦科學的過程之間建立幾個聯繫。他的理論基於還原主義或簡化的概念。坎德爾認為,通過將問題簡化到最基本的元素,可以更廣泛且更容易地理解。這本書探討了還原主義對科學的重要性,並且對20世紀抽象藝術的重大進展也至關重要。通過將美學原則簡化到最基本的狀態,坎德爾建議偉大的抽象藝術家創造出更直接與觀眾聯繫的圖像,這種聯繫以加強的情感反應表現出來。這個話題無疑讓我們思考:為什麼抽象藝術讓我們感覺如此美好?

快樂之道

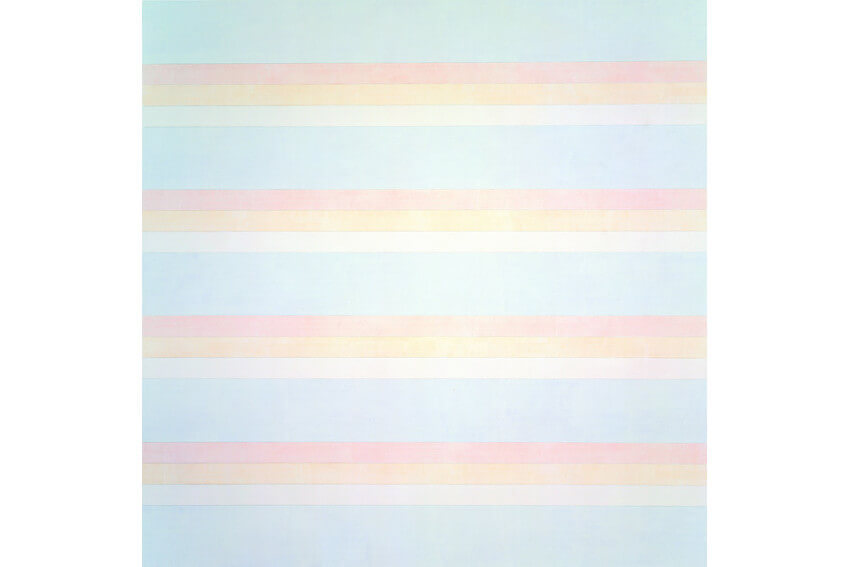

抽象畫家阿格尼絲·馬丁(Agnes Martin)經常談論幸福。她宣稱,她的目標是創作能傳達喜悅感的畫作。關於幸福,她曾經說過:“有那麼多人不知道自己想要什麼。我認為,在這個世界上,這是你唯一需要知道的——你想要什麼……做你天生要做的事……這就是快樂的方式。” 馬丁形容自己是快樂的,這並不奇怪,因為她無疑是在做她天生要做的事。但我們好奇的是,她究竟是如何以及為什麼認為她的畫作能讓我們在觀看時感到快樂或喜悅的。

回到艾瑞克·坎德爾在他的書中所建議的,還原主義可能與這個問題的答案有關。阿格尼絲·馬丁以還原主義的繪畫風格而聞名。她曾經形容她的網格畫作是樹木行列的簡化圖像,對她來說,這代表著一種喜悅的視野。然而,當普通觀眾觀看阿格尼絲·馬丁的網格畫作時,幾乎不可能將這樣的意象與樹木聯繫起來。普通觀眾也不一定會將樹木與喜悅聯繫起來。儘管如此,人們確實一再報告在觀看阿格尼絲·馬丁的畫作時感受到喜悅、幸福、平靜和安寧。也許原因與這個觀點有關,即觀看抽象藝術給我們的大腦提供了一個發揮其天賦的機會。

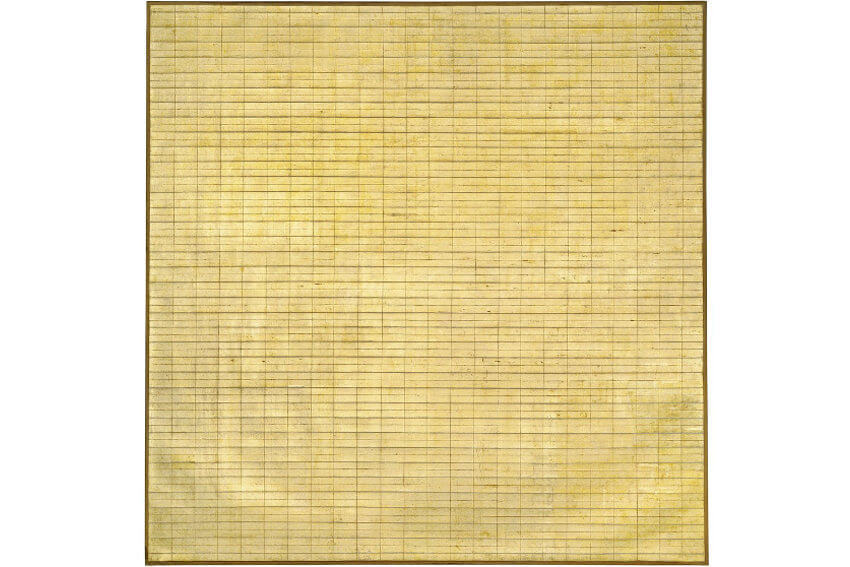

阿格尼絲·馬丁 - 無題 #2, 1992。壓克力和石墨於畫布上。72 × 72 吋。182.9 × 182.9 公分。© 2019 阿格尼絲·馬丁/藝術家權利協會 (ARS),紐約

阿格尼絲·馬丁 - 無題 #2, 1992。壓克力和石墨於畫布上。72 × 72 吋。182.9 × 182.9 公分。© 2019 阿格尼絲·馬丁/藝術家權利協會 (ARS),紐約

我們天生要做的事

根據你問的對象,你可能會聽到許多不同的回答,關於人類究竟是為了什麼而出生的問題。有些人可能認為我們只是為了繁衍而生。其他人可能認為我們是為了過上靈性的生活而生。還有一些人可能認為我們是為了滿足我們的動物本能而生。但在像艾瑞克·坎德爾這樣的腦科學家的看法中,我們是為了思考而生,也是為了感受而生。如果這確實是事實,那麼看抽象藝術圖像會是一件令人滿意的事情,並最終可能導致幸福,因為它在思考和感受這兩個層面上都能吸引我們。

當我們看一幅抽象圖像時,我們沒有客觀影像的好處來幫助我們識別物體或敘事。我們沒有可以聯繫的人物,也沒有任何可以遵循的故事情節。我們只有圖像的基本形式元素:我們有線條、形狀、顏色、形式、質地、明亮、黑暗等。我們只能面對這些元素,而沒有任何先前的知識來了解它們究竟意味著什麼。相比之下,具象藝術作品可能允許每位觀眾在同一層面上與之互動,因為它參考了我們都熟悉的某些歷史或生活方面,而抽象藝術作品則要求每位觀眾在看到它時重新開始,利用他們的思想和感受來得出對它可能意味著什麼的結論。

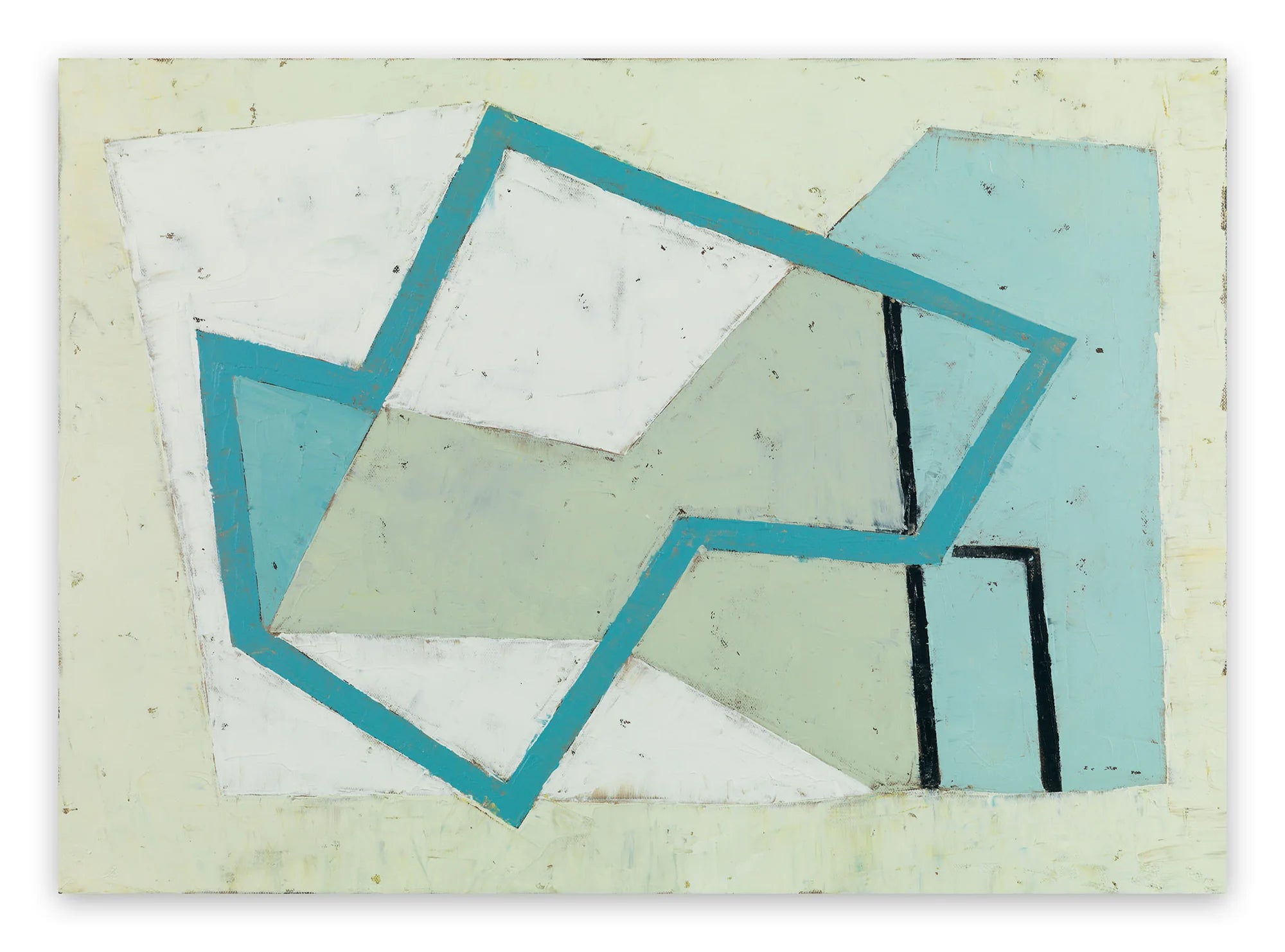

Dana Gordon - Endless Painting 2, 2014. Oil on canvas. 78 x 59.8 in

Dana Gordon - Endless Painting 2, 2014. Oil on canvas. 78 x 59.8 in

我們不知道

美國哲學家和認知科學家丹·丹尼特曾對那些尋求幸福的人提供了以下建議:“找到比你更重要的東西,並將你的生命奉獻給它。”很難說一件抽象藝術作品比觀看它的人更重要。但丹尼特所說的某些東西似乎仍然適用於觀看抽象藝術的過程。當我們看一幅讓我們想起自己的畫作時,我們仍然停留在自我利益的正常狀態中。但當我們看一件與我們沒有物理相似之處的藝術作品時,我們會立即被帶出我們的典型心態。

忘記正常的擔憂是普遍令人愉悅的。任何對我們日常生活的歡迎分心都讓我們感覺良好。一件抽象藝術作品提供了一個機會,讓我們暫時將某些東西置於比我們之前所思考的事情更重要的位置。我們現在有機會去看這幅圖像或物體,思考它是什麼,它可能指涉什麼,它可能意味著什麼,以及它對我們和整個世界的重要性。如果你曾經聽過有人說抽象藝術讓他們失去理智,他們可能真的在說實話。它將我們從平常的心理狀態中拉出來,給我們提供了至少片刻的超越機會。

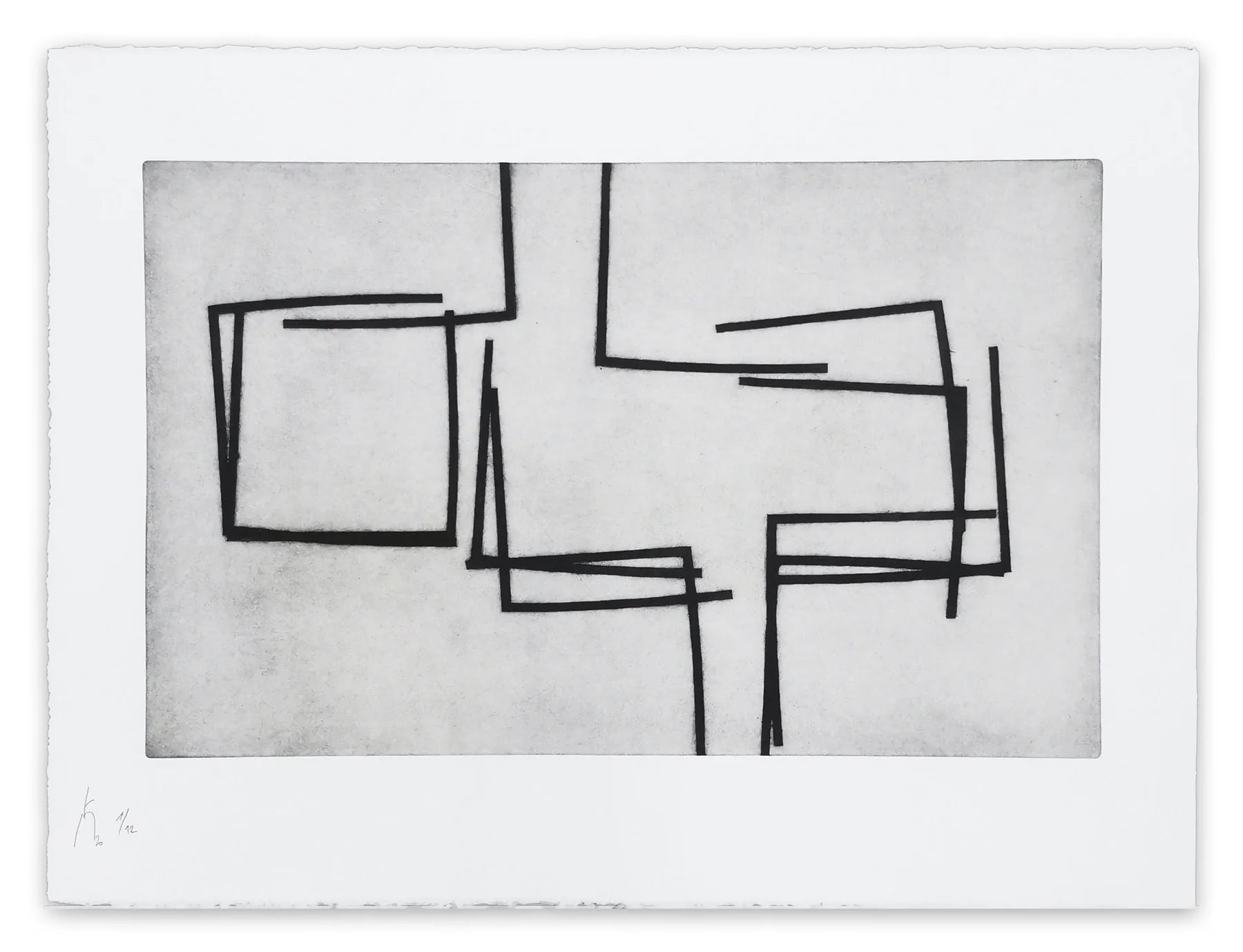

Joanne Freeman - Covers 13 - Black A, 2014. Gouache on handmade Khadi paper. 13 x 13 in

Joanne Freeman - Covers 13 - Black A, 2014. Gouache on handmade Khadi paper. 13 x 13 in

我們對自我的定義

回到阿格尼絲·馬丁所說的關於做我們天生要做的事情,我們可以看到另一個可能的原因,為什麼抽象藝術的圖像可能讓人感覺良好。這與我們在社會上如何定義自己有關。人類一直以來最常見的自我定義方式之一,與我們的朋友是誰以及我們的敵人可能是誰有關。如果我們屬於某個宗教、社會階層、俱樂部或國家,我們就以這種方式定義自己,這讓我們感到安全。但通過定義我們是什麼,我們也明確地定義了我們不是什麼。如果我們是美國人,我們就不是加拿大人或澳大利亞人。如果我們是猶太人,我們就不是神道教徒或佛教徒。因此,通過宣告我們的忠誠,我們也宣告了我們的對立,這幫助我們理解我們的目的。

抽象藝術給了許多人一個方便的敵人。通過將自己置於對某個特定形象、特定藝術家、特定運動或對抽象藝術本身的對立中,一個人可以根據這種對立來定義自己。「我不是那個,」他們可以這樣說,然後他們就知道,反過來,他們因此是什麼。他們的目的是反對他們的敵人:抽象藝術的形象。但對於其他人來說,抽象藝術也可以是一個盟友。它可以是一個朋友。有些人看著它並與之產生共鳴,無論是因為他們覺得自己理解它,還是因為他們覺得它缺乏明顯性、缺乏內容、缺乏敘事和缺乏簡單解釋的特點是他們出於某種原因感到親切的東西。

阿格尼絲·馬丁 - 友誼,1963年。刻印金箔和膠漿於畫布上。© 2019 阿格尼絲·馬丁 / 藝術家權利協會 (ARS),紐約

阿格尼絲·馬丁 - 友誼,1963年。刻印金箔和膠漿於畫布上。© 2019 阿格尼絲·馬丁 / 藝術家權利協會 (ARS),紐約

簡化,簡化

美國哲學家和作家亨利·大衛·梭羅曾經寫下他自己的快樂建議。他說,「簡化,簡化。」 抽象藝術是對他謙遜建議有效性的極佳探索。正如埃里克·坎德爾在他的研究中發現的,西方抽象藝術的歷史是一個致力於簡化的過程。抽象藝術家並不被人類戲劇的複雜性所困擾,而是尋求其他美學領域。他們生活在形狀、形式和其他客觀美學元素的世界中,或者通過將現實世界簡化到其基本元素的過程來簡化現實世界,正如阿格尼絲·馬丁通過將樹木抽象為水平線所做的那樣。

無論是通過簡化視覺世界、簡化特定圖像的美學組件,還是簡化他們希望解決的內容,抽象藝術家提供了一種比現實主義更直接、更不複雜的替代方案。雖然可以說學者、歷史學家和評論家因試圖解釋抽象藝術而使其變得複雜,但藝術本身並不複雜。它是直觀的,自我解釋的。對於那些尋求機會暫時擺脫自我、片刻脫離思緒、定義自我或以某種方式與我們天生要做的事情聯繫起來的人來說,抽象藝術非常擅長幫助我們感覺良好。

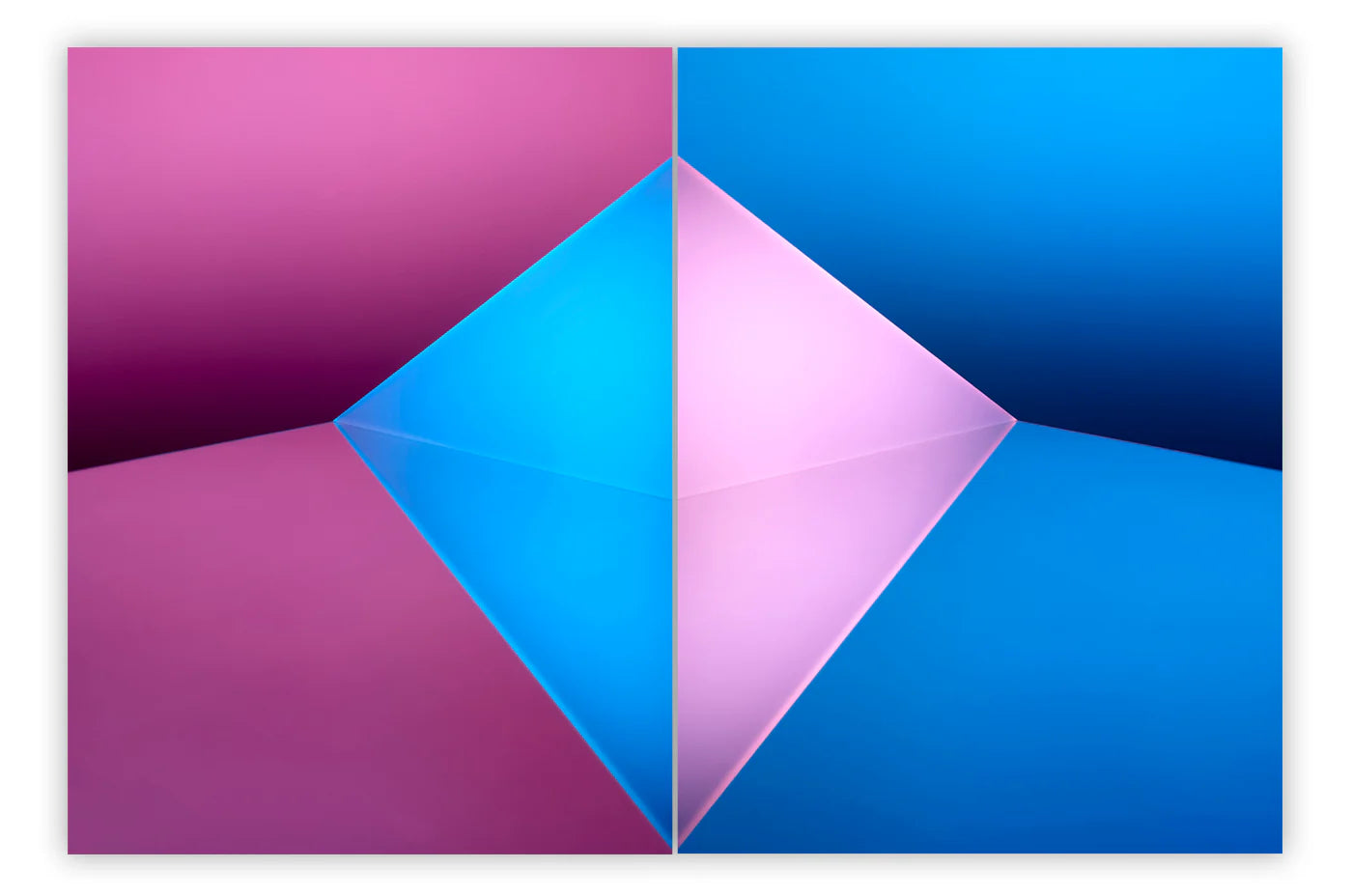

Jessica Snow - Six Color Theorum, 2013. Acrylic on canvas. 48 x 48 in

Jessica Snow - Six Color Theorum, 2013. Acrylic on canvas. 48 x 48 in

特色圖片:阿格尼絲·馬丁 -