為什麼喬治·巴澤利茨的藝術本質上是抽象的?

喬治·巴澤利茨的藝術被稱為震撼、具爭議性和怪誕。它也被稱為史詩般的,是過去50年中最具國際影響力的德國藝術之一。他的畫作、雕塑和版畫幾乎總是包含來自客觀世界的可識別圖像,無論它們多麼模糊。而且,它們往往明顯地參考某些政治、歷史或社會主題。儘管如此,儘管其宣告性、往往直接的特性,我們認為喬治·巴澤利茨的藝術在根本上是抽象的。對我們來說,他的作品顯然有著超越其主題的更多意義。即使巴澤利茨似乎也不知道這些層次究竟有多深。他的作品似乎已經在詢問它們究竟是什麼,甚至在我們有機會詢問之前。對我們來說,它們不僅僅是圖像。它們是過去與現在、意義與虛無、藝術家與藝術之間持續鬥爭的最新活生生的記錄。

才能無關緊要

喬治·巴塞利茨(Georg Baselitz)形容自己基本上是難以捉摸的。"我不會讓人容易理解,"他曾說過。"識別我的藝術是困難的。人們不會立刻認出我的藝術。" 在他五十年的職業生涯中,巴塞利茨經歷了許多不同的風格,並探索了各種技術。他最近甚至引入了他所稱的混音:快速重新加工的他自己經典作品的更新版本。但有一個詞恰如其分地描述了他所有的作品,無論其媒介或時間的定位:粗獷。巴塞利茨的同時代人讓-米歇爾·巴斯基亞(Jean-Michel Basquiat)曾經譴責批評他自己粗獷風格的評論家,說道:"信不信由你,我其實會畫畫。" 在巴塞利茨的情況下,他作品的粗獷特性讓我們不禁想問:他也會畫畫嗎?更進一步地,他甚至想畫嗎?

巴塞利茨被許多人認為是性別歧視者,因為他經常說女性是最糟糕的畫家,因為她們過於關心技巧,而不夠關心野心、叛逆和侵略性。他是否是一位秘密的技巧大師,只是選擇創作雄心勃勃、叛逆且粗獷的作品,因為這讓他成為更好的畫家?也許是。但當巴塞利茨在藝術學校時,他在第一年就因為被認為「社會和政治不成熟」而被開除。也許他的粗獷風格是一種必要性。也許並不是性別歧視驅使他對女性發表那些指控。也許這只是許多成功人士所犯的錯誤,因為他們相信既然他們成功,他們也必須是明智的。

Georg Baselitz with his Dresdener Frauen (Dresden Women) sculptures, 1990. Wood carved with chainsaw. © Georg Baselitz

Georg Baselitz with his Dresdener Frauen (Dresden Women) sculptures, 1990. Wood carved with chainsaw. © Georg Baselitz

圖像不算什麼

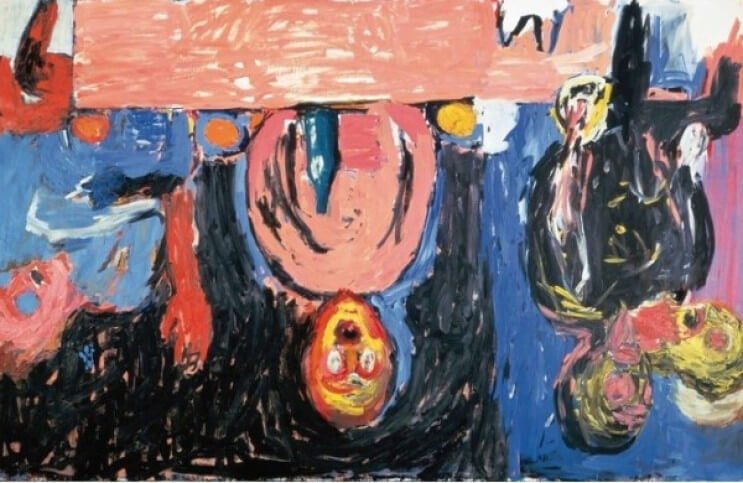

但即使他的粗獷風格是出於必要而非選擇,我們仍然可以在其中看到一位藝術家努力追求真實表達的抽象簽名。最早讓巴塞利茨進入公眾視野的作品之一是一幅名為Die grosse Nacht im Eimer或The Big Night Down the Drain的畫作。它描繪了一個微小、扭曲、沒有上衣、童稚般的男人,呆呆地站著,褲子拉開,揮舞著他那巨大的陰莖。蘇聯當局在東德首次展出時將這幅畫視為淫穢而沒收,許多人表示它喚起了阿道夫·希特勒的形象。

但大夜晚下水道也被稱為自畫像。對某些人來說,它甚至像是一個皮諾丘娃娃,鼻子被撕掉並塞進他的褲子裡,或許是對經典男性謊言的俏皮參考。無論真正的含義是什麼,顏色的選擇都是黑暗而狂野的,他的標記是活的,他的構圖選擇是俏皮的,這個形象既威脅又可怕。所有這些元素都表達了存在主義的抱負,暗示我們在與作品互動時應該更多地受到這些感受的指引,而不是主題本身。

Georg Baselitz - Die grosse Nacht im Eimer, 1963. Oil on canvas. Museum Ludwig, Cologne, Germany (right) and a remix of this painting from 2005 (right) © 2019 Georg Baselitz

Georg Baselitz - Die grosse Nacht im Eimer, 1963. Oil on canvas. Museum Ludwig, Cologne, Germany (right) and a remix of this painting from 2005 (right) © 2019 Georg Baselitz

英雄都是怪物

在1960年代中期,巴塞利茨前往佛羅倫斯,研究意大利 mannerist 畫家的作品。受到他們戲劇化的肉體感啟發,他開始了一系列主要作品,呈現當代人物以類似的神話姿態。這些人物常常像是從戰爭中歸來的士兵,或是在末世景觀中徘徊的農民。他將這些畫作稱為新類型,並稱畫中的人物為英雄、叛逆者和牧羊人。該系列中最著名的例子名為偉大的朋友。它描繪了兩個這樣的人物在一面倒下的美國國旗前,手牽手走過一個噩夢般的虛空。

《新類型》畫作在其目的上似乎無可否認地具有敘事性。但要解釋這個敘事是什麼卻很困難。面部的舉止確實讓人想起過去英雄聖人的畫作。那些龐大而扭曲的身體喚起了可感知的力量,但卻有著小小的頭顱。它們是在評論愚蠢的英雄主義、戰爭的無知,還是如果想要生存,就必須在身體上強壯但在精神上渺小的必要性?再者,除了主題之外,顏色的選擇、畫面平面的平坦感以及構圖的奇異性都喚起了抽象的焦慮、無意義和黑暗的感受。

Georg Baselitz - The Great Friends, 1965. Oil on canvas. 98 2/5 × 118 1/10 in. 250 × 300 cm. Städel Museum, Frankfurt © 2019 Georg Baselitz. Photo: Frank Oleski, Cologne

Georg Baselitz - The Great Friends, 1965. Oil on canvas. 98 2/5 × 118 1/10 in. 250 × 300 cm. Städel Museum, Frankfurt © 2019 Georg Baselitz. Photo: Frank Oleski, Cologne

世界顛倒了

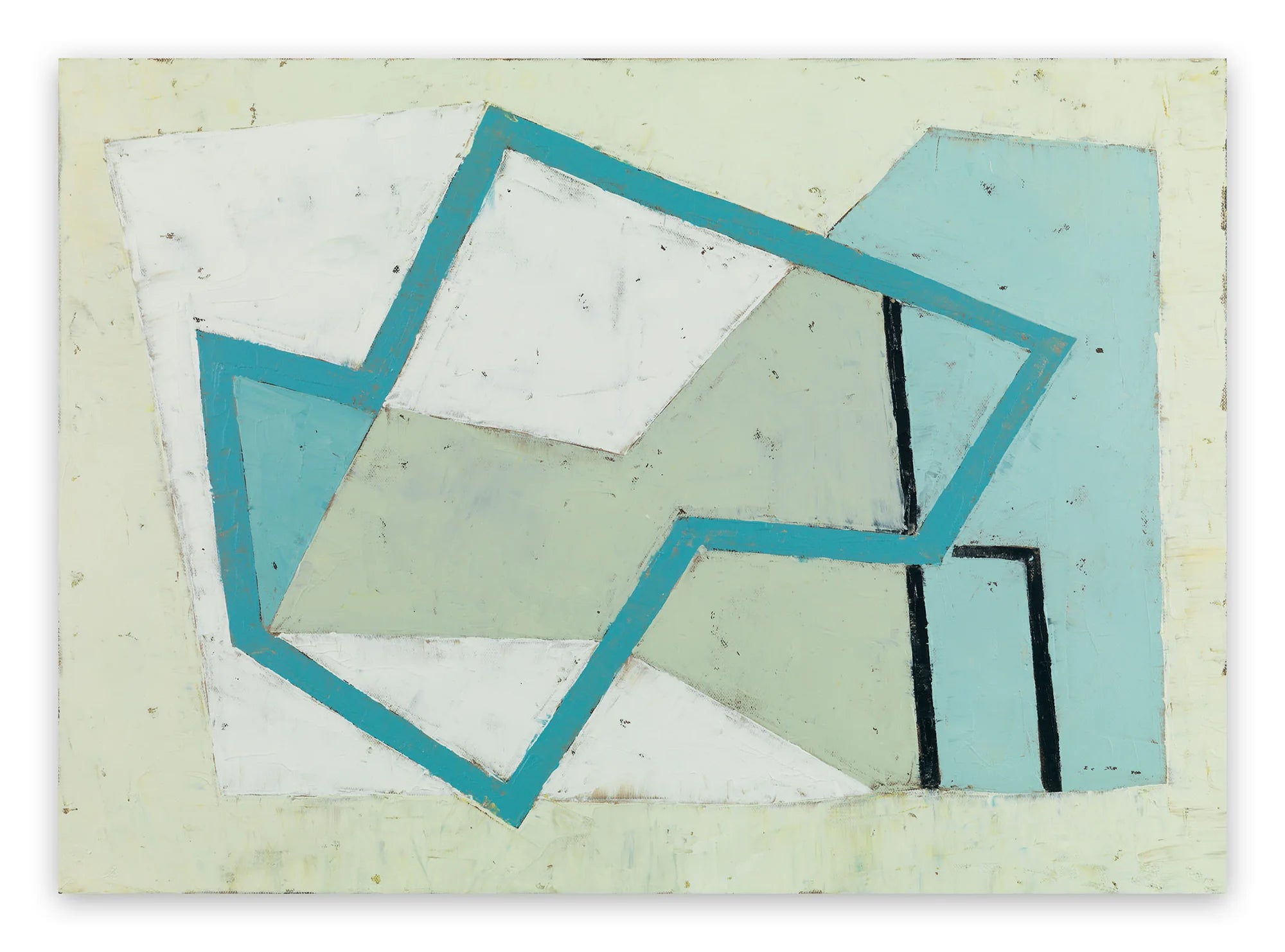

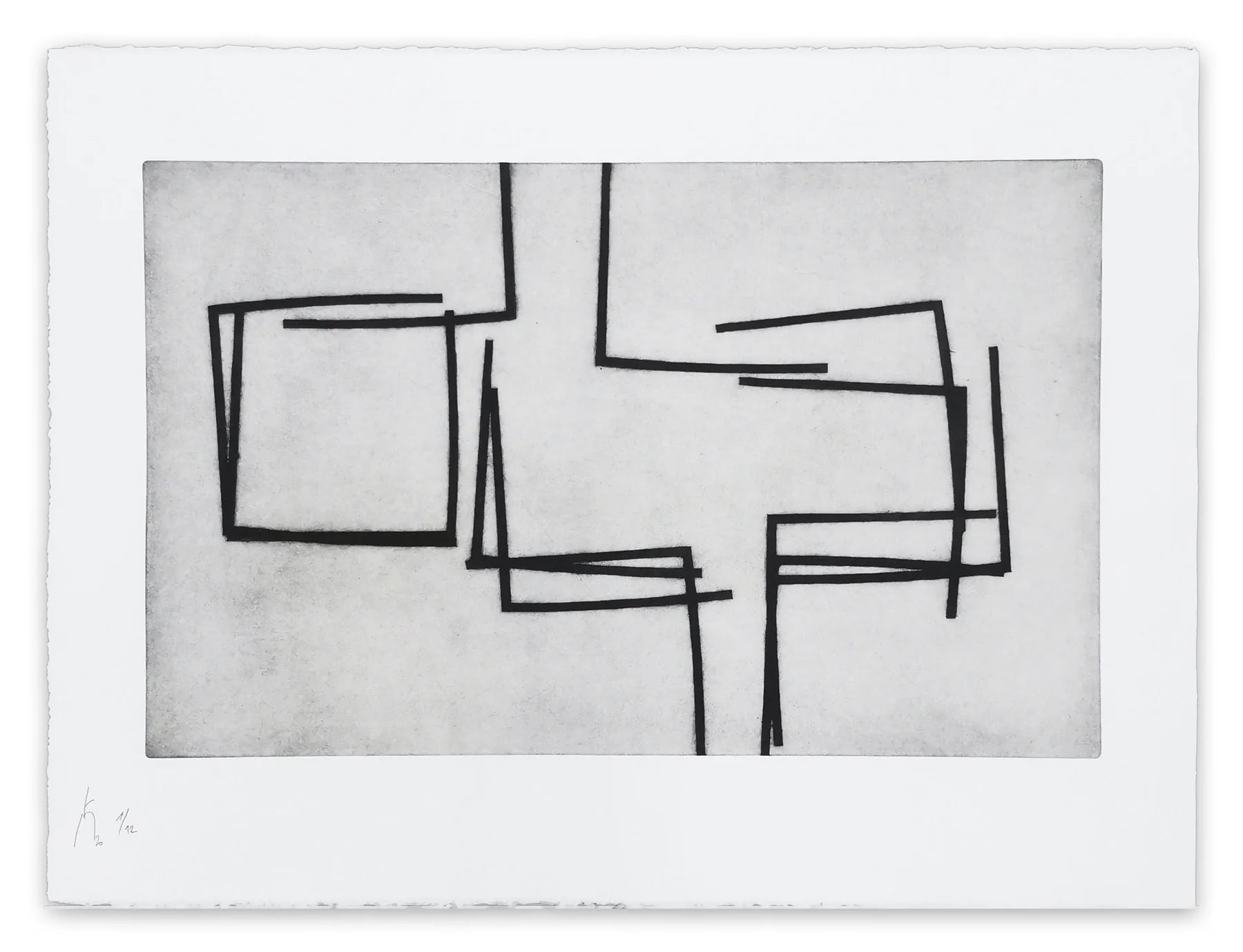

在創作他的《新類型》時,巴塞利茨開始破碎一些圖像,將構圖中的元素以使主題更加模糊的方式移動,並使美學成分更為重要。這種破碎顯示出巴塞利茨對抽象的吸引力,這種吸引力在1969年達到了完全的成熟,當時他開始將畫作顛倒著繪製。為了創作他的顛倒畫作,他將畫布放在地板上,從顛倒的視角進行繪畫,然後在完成後將其顛倒懸掛在牆上。

他始終堅持主題的重要性。例如,他最著名的倒置畫作之一展示了一隻鷹的形象,這可能是對德國歷史的參考。他希望觀眾在思考他作品的主題時能夠引發某種情感,但他也希望他的畫作的物質性成為主要關注點。他希望顏料能夠吸引觀眾的注意力,從而使作品物化,同時保留其象徵潛力。他的倒置畫作使他擺脫了字面解釋的陷阱,幫助他創作出可以被視為純粹美學物件的作品。

Georg Baselitz - Portrat K. L. Rinn, 1969. Oil on canvas. 63 3/4 × 51 1/8 in. 161.9 × 129.9 cm (left) / Georg Baselitz - Finger Painting II Eagle, 1972. Oil on canvas (right) © 2019 Georg Baselitz

Georg Baselitz - Portrat K. L. Rinn, 1969. Oil on canvas. 63 3/4 × 51 1/8 in. 161.9 × 129.9 cm (left) / Georg Baselitz - Finger Painting II Eagle, 1972. Oil on canvas (right) © 2019 Georg Baselitz

藝術的殘酷

經常,喬治·巴澤利茨的作品被評論家、歷史學家甚至巴澤利茨本人以德國概念Vergangenheitsbewältigung來進行背景化,這基本上意味著與過去搏鬥。它指的是二戰後德國藝術家被迫幫助解釋他們集體過去的不可辯護行為的方式。在2013年與Spiegel Online的訪談中,巴澤利茨描述了他對這一概念的感受,說:“所有德國畫家對德國的過去都有一種神經症:戰爭,尤其是戰後時期,東德。我在深度抑鬱和巨大的壓力下處理了這一切。我的畫作如果你願意的話。”的確,他的畫作是戰鬥。它們是身體上的戰鬥,因為儘管他的過程艱難得令人筋疲力盡,他從未有過助手。而且它們是情感上的戰鬥,因為他在他既有的視野和一旦開始畫作後佔據一切的其他動力之間掙扎。

巴塞利茨最著名的作品之一,實際上是對一場真實戰鬥的參考。標題為 ’45, 其20幅畫作暗示了1945年德累斯頓的轟炸。在這幅作品中,巴塞利茨以直接、個人的方式處理殘酷。他展示了,創造一個可接受的未來最重要的不是完美、才華或優雅。最重要的是對原始人類欲望的認識。重要的是情感、熱情和心靈。而這件作品特別有效地展示了對於藝術家來說,殘酷是關鍵:對過去的殘酷,對其他藝術家的殘酷,對自己作品的殘酷,對主題的殘酷,對媒介的殘酷。無論其主題為何,喬治·巴塞利茨創作的每一件藝術作品都是抽象的,因為它向我們展示了我們的世界,同時又拒絕它、顛覆它並重塑它。它要求我們去看,但也要求我們尋找其他東西,尋找不同的東西,尋找尚未想像的東西。它表達了雙重現實:在毀滅中有創造,在歷史中有我們的未來,而在每一場戰鬥中都有值得奮鬥的東西。

特色圖片:喬治·巴澤利茨 - 德累斯頓的晚餐(細節),1983年。油畫。© 2019 喬治·巴澤利茨

所有圖片僅用於說明目的

由 Barcio 作品