藝術與美:神經美學的視角

幾個世紀以來,哲學家和藝術家一直在尋求定義「美」的本質。像柏拉圖和康德這樣的思想家將美概念化為一種超越的理念或與個人欲望脫離的美學體驗。然而,今天,通過神經美學的視角,出現了一種新的理解:美不僅僅是一個抽象的概念,而是一種生理現象。當一件藝術作品被認為是美的時候,它會觸發特定的神經機制,產生積極的情感,主要是通過多巴胺的釋放。如果藝術能夠創造「美」,那麼它也可能產生幸福,這一概念深深根植於人類生物學中。

美:一個簡單的化學反應?

神經美學是一個由神經學家Semir Zeki等研究人員探索的領域,該領域表明美的感知會激活大腦的特定區域,例如與愉悅和獎勵感受相關的內側眶額皮質。在Zeki的研究《數學美的體驗及其與視覺美感知的關係》(2011)中,他展示了美的感知——無論是數學的還是藝術的——依賴於相似的神經過程。這項研究建立了接觸美與多巴胺釋放之間的直接聯繫,而多巴胺是大腦獎勵系統中的一種關鍵神經遞質。

因此,沉思於一幅畫、一座雕塑,甚至是一段和諧的旋律,都能激活這些神經迴路,帶來幸福感。這一觀點常被引用來解釋為什麼某些藝術作品能引發觀眾強烈的情感和正面反應。換句話說,美,遠非僅僅是一種抽象,可能正是引發人類大腦立即愉悅反應的關鍵。

這引出了一个核心問題:如果在藝術中創造美感能帶來幸福,那麼選擇創造美的藝術家是否成為了「幸福製造者」?例如,法國畫家皮埃爾·博納爾,他的畫作沐浴在金色的光芒中,描繪著寧靜的家庭場景,似乎故意將他的作品導向於創造觀者的平靜與安寧感。他的作品鄉村的餐廳(1913年)邀請觀者沉思一個寧靜的世界,喚起舒適與安詳的感受。

美的藝術家:正面情感的創造者

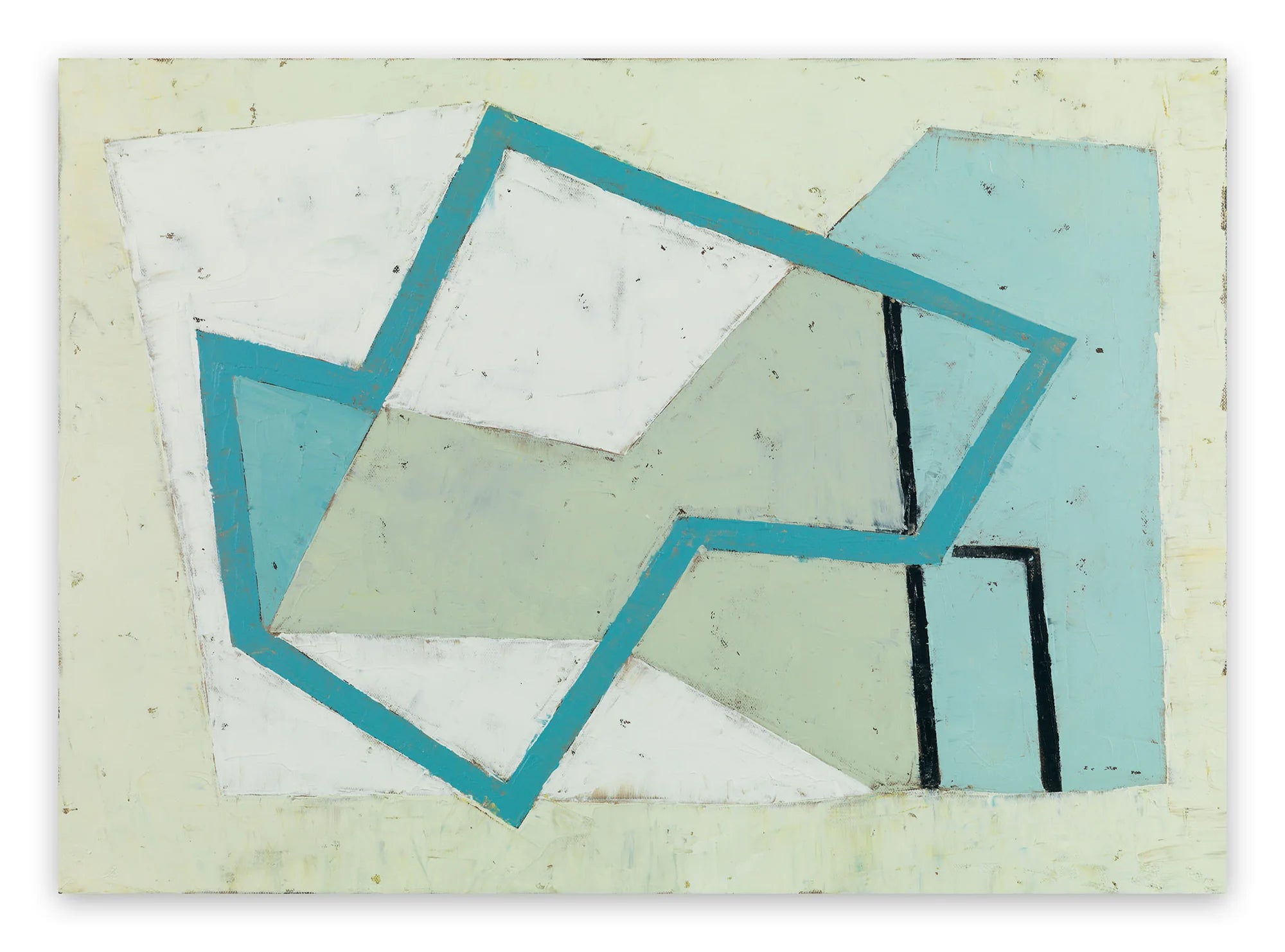

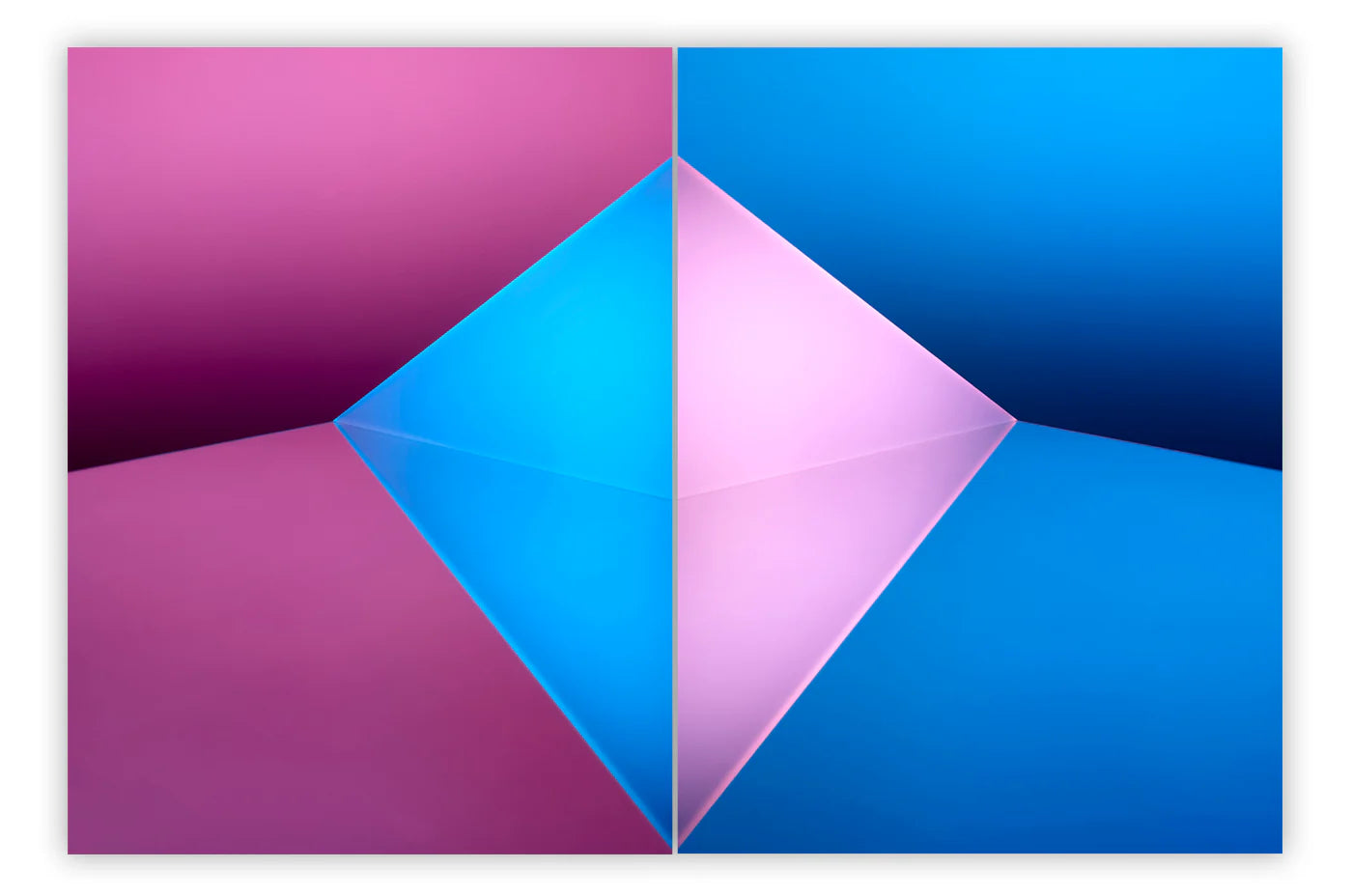

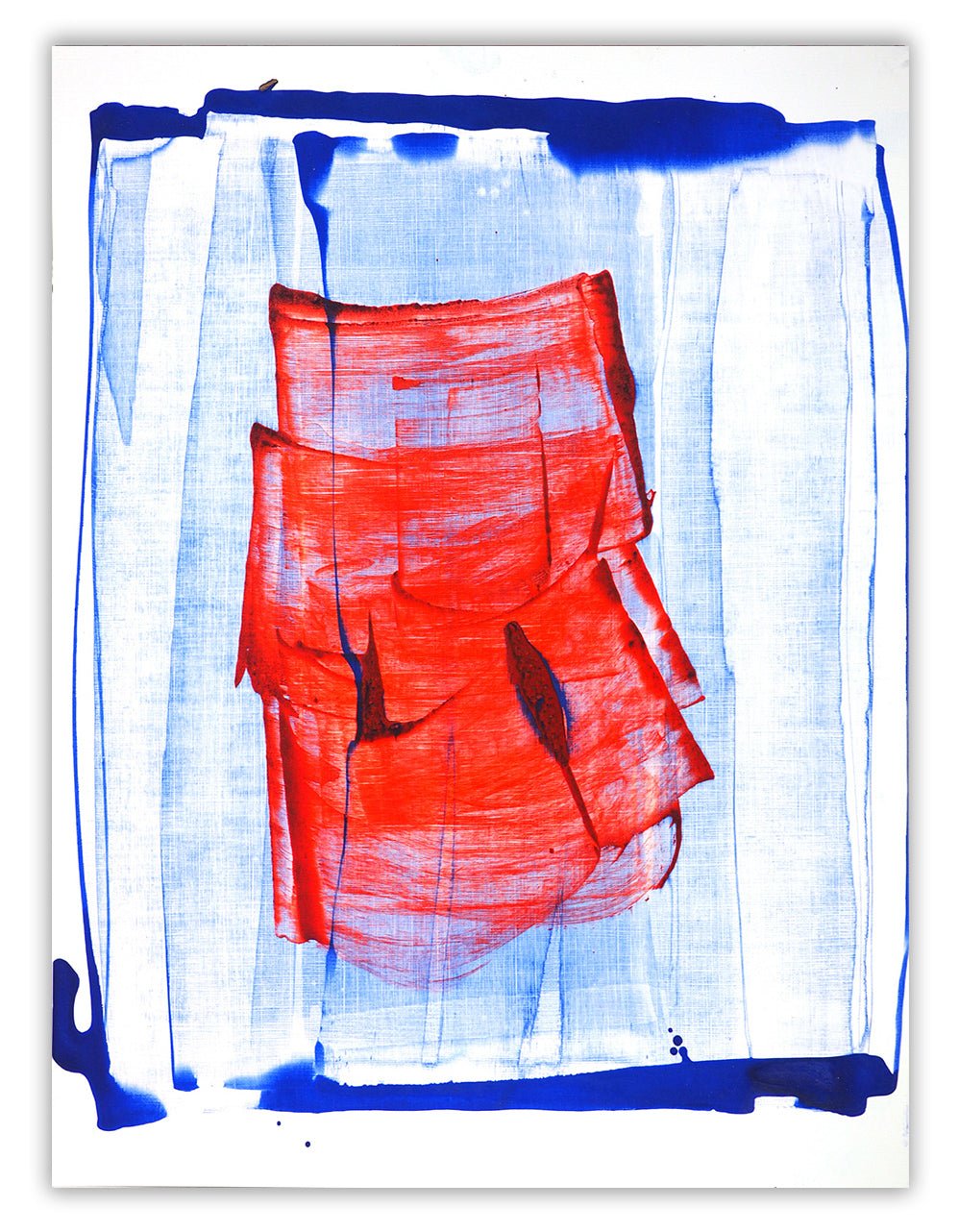

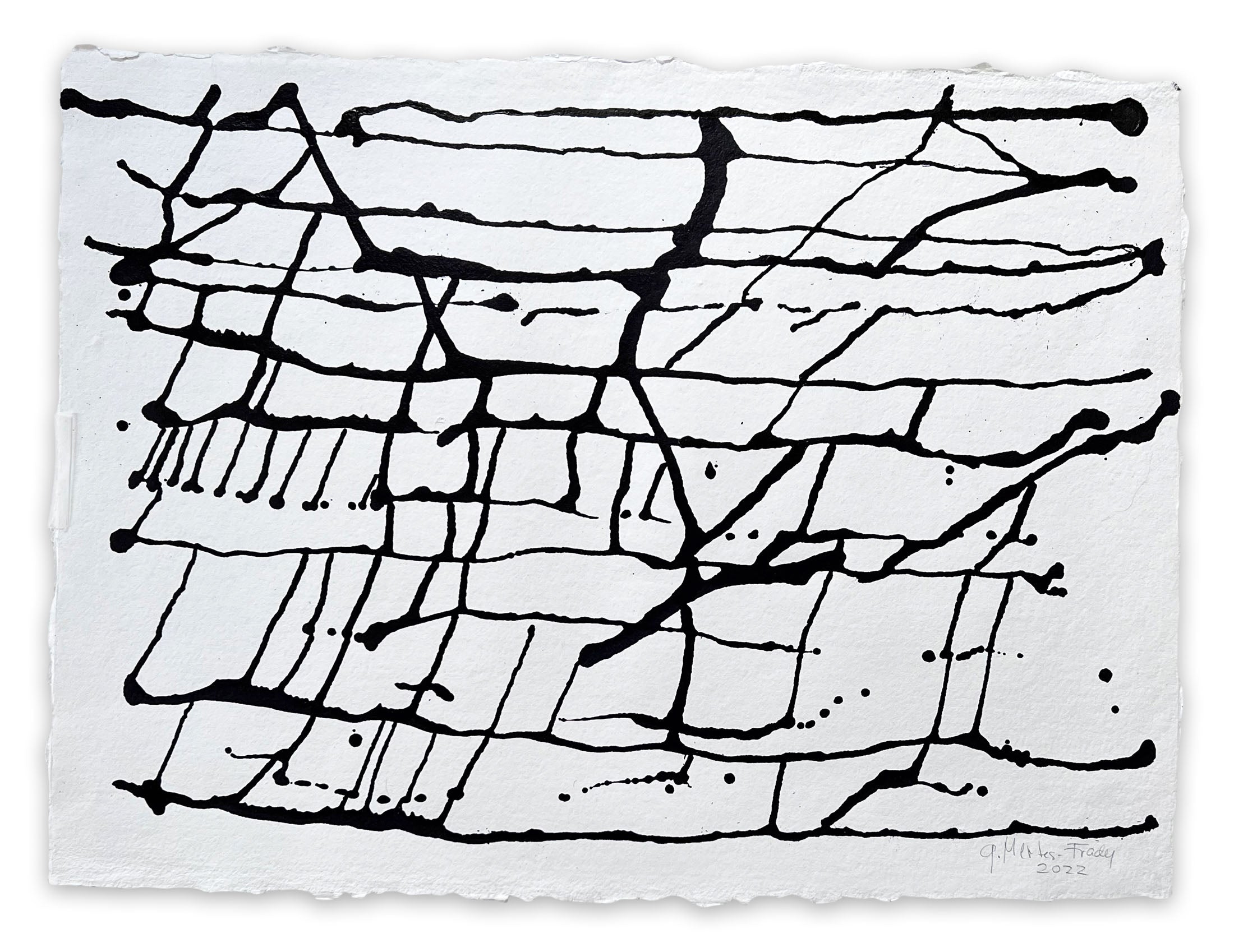

在藝術歷史中,一些藝術家明確地尋求捕捉「美」,將社會政治或敘事考量擱置一旁。伊夫·克萊因對單色的痴迷以及他著名的國際克萊因藍(IKB),旨在達到一種純粹的美,與具象表現或信息無關。對於克萊因來說,顏色是實現超越美學體驗的完美媒介,在這裡,美被視為一種普遍的情感。

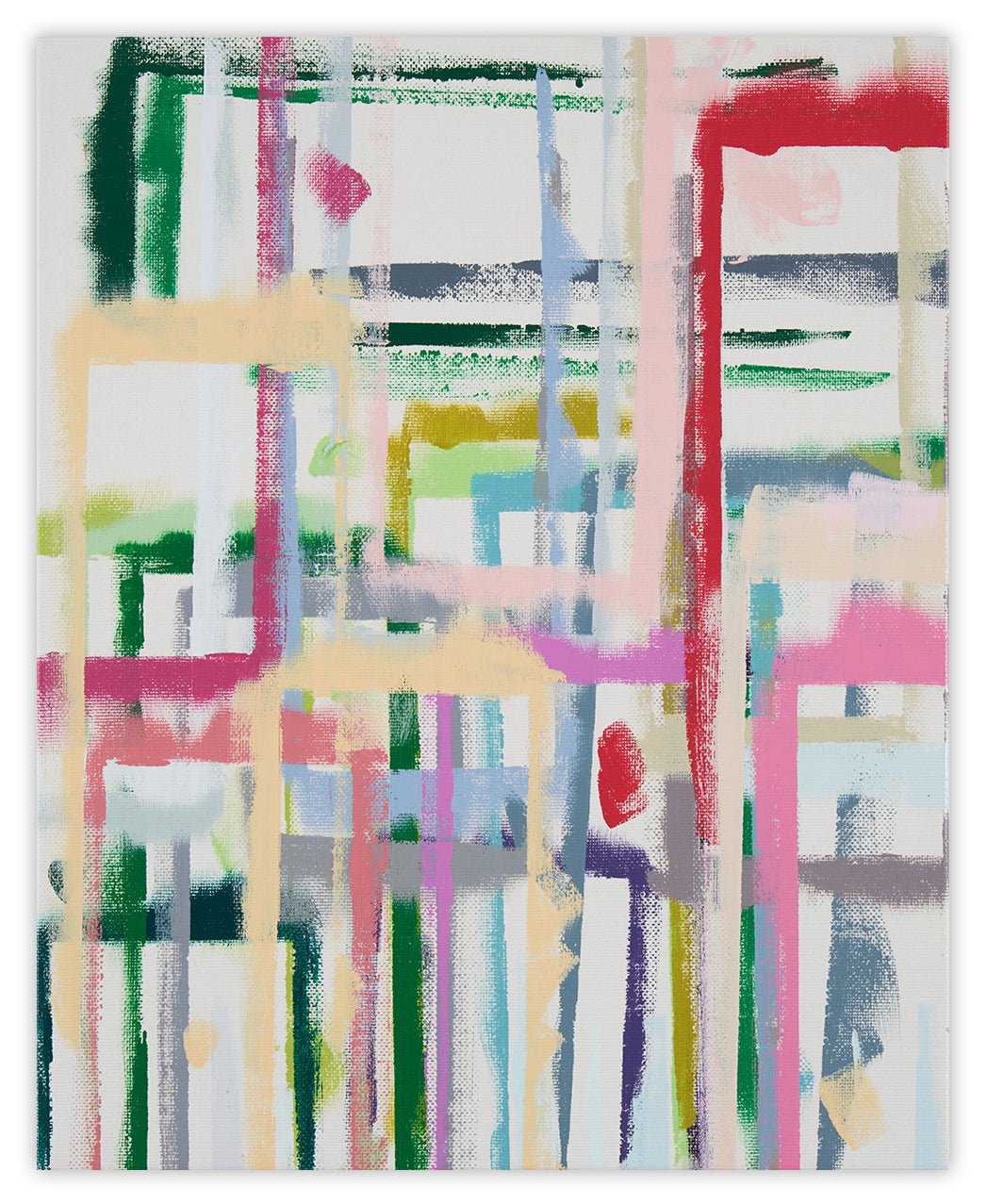

同樣地,亨利·馬蒂斯經常表示,顏色應該擺脫其描述性功能,成為一種獨立的語言。在像《鸚鵡與美人魚》(1952-53)這樣的作品中,馬蒂斯探索了純粹形式的美,簡單的形狀和鮮豔的顏色創造出一個快樂而和諧的環境。馬蒂斯本人聲稱他的目標是創作出「像一把舒適的扶手椅」的藝術,成為靈魂的避難所和安慰之地。

對於這些藝術家來說,創造美是他們實踐的核心。他們的目標不是表現複雜的現實,而是喚起即時的正面情感。他們追求美學的愉悅,通常明確意圖激發觀眾的愉快反應。

藝術的簡化視野?

雖然追求美是一項高尚的事業,但它也有其批評者。許多藝術家和評論家認為,藝術不應僅限於產生愉悅的情感。馬塞爾·杜尚以他著名的噴泉(1917年)拒絕了藝術必須「美麗」才能有意義的觀點。對他來說,藝術還應該挑戰常規、違背期望,有時甚至引發不適。杜尚試圖將焦點從純粹的美學沉思轉移到質疑藝術的本質上。

同樣地,弗朗西斯·培根的畫作探索了人類經驗中最黑暗和最令人不安的方面,他並不尋求創造美,而是揭示存在的暴力和痛苦。他的扭曲肖像,例如他的人物系列,並不旨在安撫,而是讓觀眾面對人類狀況的殘酷現實。對於培根來說,藝術不能簡化為視覺的愉悅;它必須讓觀眾面對生活的殘酷。

另一個例子是戈雅,他的畫作土星吞噬他的兒子(1819-1823)探討了恐怖的深度。在這些作品中,美被故意拋在一旁,以騰出空間給恐懼的美學,讓觀者面對更為複雜和不安的情感。

這些例子顯示藝術可以(而且應該)超越單純的美學愉悅。藝術可以成為社會評論的力量,反思的催化劑,甚至是引發不適的觸發器。但這並不意味著美在藝術實踐中已經過時。

美作為其他軸心之一

儘管有這些批評,追求美仍然是一個完全有效的藝術目標。正如一些藝術家選擇關注政治或社會問題,其他人則專注於創造美以產生積極的情感。在藝術中,「美」並不是一個較低的目標,而只是眾多選擇中的一個。

例如,謝帕德·費瑞以其展示巴拉克·奧巴馬的希望海報而聞名,通過他的藝術進行政治參與。雖然在視覺上引人注目,但他的作品並不追求美感;其主要目的是傳達強烈的政治信息。

另一方面,像克勞德·莫奈這樣的藝術家將他們的生命奉獻給捕捉自然之美。他的睡蓮系列以一種專注於喚起平靜與安寧感的方式探索光與色彩。遠非簡單或商業化,莫奈捕捉自然之美的追求是一項與任何政治參與作品一樣深刻的藝術努力。

因此,追求美雖然有時被批評為簡化,但這是一條與其他藝術道路一樣合法的藝術之路。藝術中的美可以帶來快樂,提供在世界混亂中片刻的停頓,並創造純粹沉思的時刻。

藝術作為幸福的源泉

專注於追求美的藝術,如Matisse、Bonnard或Klein的作品,既不簡化也不缺乏深度。這些藝術家不僅僅創作「愉悅」的作品;他們創造出與觀眾深刻共鳴的情感體驗。神經美學研究顯示,這些作品直接影響我們的大腦,釋放與快樂和獎勵相關的神經傳遞物質。

在當代背景下,藝術有時被視為過於智識化或概念化,對美的追求提醒我們,藝術也可以僅僅是快樂的來源。儘管藝術可以是顛覆性的、挑釁性的或令人不安的,但它也有能力帶來喜悅、寧靜和和平。

美,遠非僅僅是文化建構或品味的問題,而是深深植根於我們的生物學中。在這個意義上,選擇創造美的藝術家不僅是情感的創造者,某種程度上也是幸福的生產者。