Les tissages révolutionnaires, mais négligés, d'Otti Berger

Alors que nous célébrons cette année le 100e anniversaire du Bauhaus, c'est un moment propice pour se souvenir de l'histoire inspirante, mais tragique de Otti Berger, l'une des femmes les plus influentes à avoir étudié puis enseigné au Bauhaus. Pour beaucoup, le Bauhaus est considéré comme un symbole de la culture progressiste. Et en effet, les artistes qui y ont étudié et enseigné étaient modernes tant dans leur art que dans leur politique. Pourtant, il y avait encore des préjugés contre les étudiantes. Nous savons grâce à la carrière d'Anni Albers que les étudiantes étaient généralement contraintes d'étudier le domaine des textiles au Bauhaus, au lieu de se voir proposer des cours de peinture, de sculpture, d'architecture ou de design. Albers a transformé son étude des textiles en l'une des carrières artistiques les plus influentes du 20e siècle, révolutionnant l'éducation artistique dans le processus. Otti Berger aurait facilement pu suivre ses traces et avoir une carrière tout aussi influente et réussie. Comme Albers, Berger a été contrainte d'étudier dans le département des textiles du Bauhaus. Tout comme Albers, Berger était douée pour créer des compositions épurées et géométriques qui donnaient à ses tissages une sensibilité minimale et abstraite. Et enfin, comme Albers, Berger était une génie, devenant l'une des rares artistes du Bauhaus à avoir ses designs brevetés, tout en transformant la façon dont les textiles sont perçus comme un medium artistique. Ce qui a empêché Berger d'atteindre la même reconnaissance publique et critique que sa collègue Albers, c'est que Berger a été tuée par les nazis. Malgré ses meilleurs efforts et ceux de nombreux associés du Bauhaus, elle a été déportée par les nazis à Auschwitz avec sa famille, où elle a été tuée en 1944.

Surmonter les malentendus

Berger est morte à seulement 46 ans. Les nombreuses réalisations de sa courte vie auraient été impressionnantes même dans les meilleures circonstances. Elles le sont d'autant plus lorsque nous réalisons les diverses luttes et malentendus auxquels elle a été confrontée en cours de route. La première était qu'elle avait des problèmes d'audition. À une époque où peu de technologies existaient pour l'aider à entendre, elle était constamment désavantagée à l'école, au travail et dans les situations sociales. Néanmoins, elle a réussi au Bauhaus malgré cette difficulté. Elle n'a pas seulement excellé en tant qu'étudiante en tissage, elle a même développé de nouvelles techniques pour son métier. Après avoir terminé ses études, Mies van der Rohe a été si impressionné par Berger qu'il l'a nommée adjointe de l'atelier textile du Bauhaus. Après cela, Berger a quitté le Bauhaus et a créé sa propre entreprise à Berlin, où elle a conçu des textiles qui étaient produits par plusieurs entreprises différentes. Elle connaissait un succès croissant chaque année jusqu'en 1936, lorsqu'elle a commencé à faire face à une pression sérieuse pour quitter le territoire nazi en raison de son héritage juif.

Otti Berger - Échantillon (Tissu d'ameublement), 1919–1933. Cellophane et coton, tissage à motifs flottants en chaîne avec un tissage en sergé à motifs flottants en trame de chaînes et de trames supplémentaires. 43,1 x 37 cm (17 x 14 1/2 po). Don de George E. Danforth. © Art Institute Chicago.

À ce moment-là, de nombreux autres enseignants du Bauhaus avaient déjà quitté l'Allemagne. Plusieurs étaient partis aux États-Unis, et Berger avait l'intention de suivre leurs traces. Elle réussit à s'échapper à Londres où elle attendit plusieurs années pour obtenir un visa pour voyager en Amérique. László Moholy-Nagy l'attendait à Chicago, où il l'avait invitée à venir enseigner au New Bauhaus qu'il y mettait en place. Malheureusement, ses problèmes d'audition rendaient assez difficile pour Berger d'apprendre de nouvelles langues. Son incapacité à apprendre efficacement l'anglais rendait son séjour à Londres assez solitaire. Les choses étaient encore aggravées par l'autre grand malentendu de sa vie : son origine nationale. Elle était née en 1898 à Zmajevac, une municipalité de la Croatie moderne. À cette époque, la ville faisait partie de l'Empire austro-hongrois et était connue sous le nom hongrois de Vörösmart, donc lorsqu'elle arriva pour la première fois en Allemagne, Berger était mal représentée comme étant hongroise. Pourtant, lorsqu'elle arriva à Londres en provenance de Berlin, au lieu d'être considérée comme hongroise, juive ou croate, elle était simplement considérée comme allemande. Les Anglais la considéraient comme l'ennemi. Ainsi, alors qu'elle attendait à Londres un visa qui ne viendrait jamais, elle était incapable d'entendre ou de parler suffisamment bien pour se faire des amis, isolée de ses collègues qui avaient tous réussi à partir, et même séparée de sa famille restée au pays.

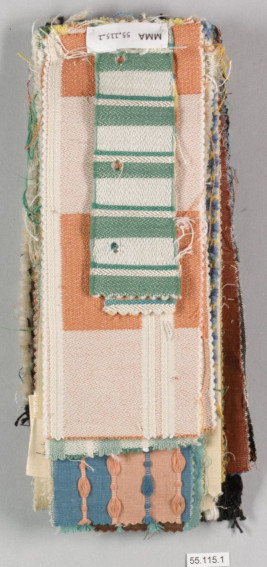

Otti Berger- Livre, milieu des années 1930. Coton. 3 3/4 x 9 1/2 po. (9,5 x 24,1 cm). Fonds Rogers, par échange, 1955. © Le Metropolitan Museum of Art.

Abstraction atténuée

Malgré sa souffrance, le travail Berger qu'elle a créé appartient à une tradition qui a ses racines dans les géométries utopiques, constructives et épurées de Kazimir Malevich. Ses premières compositions sont fortement ancrées dans la grille et tendent à embrasser des teintes atténuées de noir, blanc, gris et marron. À mesure qu'elle a mûri en tant qu'artiste, ses grilles sont devenues plus accueillantes aux déviations dans le design. Elle a commencé à ajouter plus de cercles et d'autres formes organiques. Elle a également développé de nouvelles techniques qui ont permis à des taches fluides de se développer dans l'œuvre, où des fils lâches pouvaient s'étendre parmi le tissage serré pour prendre des formes biomorphiques changeantes. Sa méthode était à la fois planifiée et expérimentale ; rigide et libre. Certaines de ses compositions les plus complexes mélangent même une fondation structurée avec des touches de lyrisme qu'elle a appris en étudiant avec Wassily Kandinsky au Bauhaus.

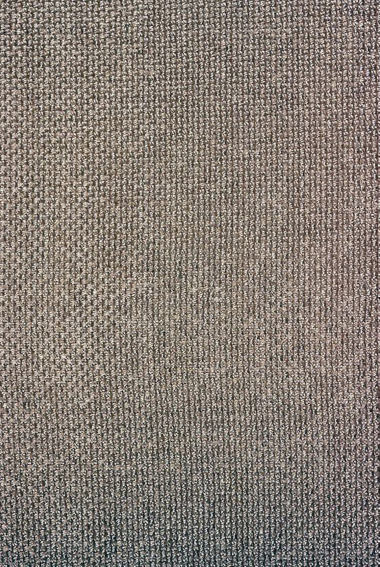

Otti Berger - Tissu d'ameublement, 1925–1930. Cellophane et coton, tissages simples double. 454,5 × 126,9 cm (179 × 50 po). Don de George E. Danforth. © Art Institute Chicago.

Bien que la majorité de son œuvre appartienne au monde du design textile, nous devrions néanmoins lui accorder son dû en tant qu'art. Après tout, si Berger avait été autorisée à aller au-delà du monde du tissage au Bauhaus, on ne peut dire quels autres médiums auraient pu l'attirer. Vu dans le contexte de l'art, le plus spectaculaire de ses designs est "Tapis Noué" (1929). Sa composition colorée et époustouflante suggère une convergence de multiples positions esthétiques, du lyrisme de Kandinsky, à la structure de Mondrian, en passant par les théories des couleurs d'Albers. Comme tant de ses contemporains du Bauhaus, Berger était une maîtresse de la subtilité en ce qui concerne les principes esthétiques formels. Elle a embrassé la ligne, le carré, la grille et la puissance des relations de couleur. Elle croyait en la simplicité et s'efforçait d'atteindre la clarté. Si sa vie n'avait pas été écourtée par la tragédie, on ne peut dire ce qu'elle aurait pu encore apporter à la culture et à l'histoire de l'abstraction.

Image à la une : Otti Berger - Livre, 1935. Coton. 5-1/2 x 9 pouces (14 x 22,9 cm). Fonds Rogers, par échange, 1955. © Le Metropolitan Museum of Art.

Toutes les images utilisées à des fins d'illustration uniquement

Par Phillip Barcio