Ce que nous devons savoir sur les peintures d'Alexander Calder

Alexander Calder est le plus souvent associé à l'introduction du mobile dans les beaux-arts. Ses sculptures fantaisistes et cinétiques se balancent au moindre souffle, se transformant en d'innombrables nouvelles configurations. On en sait moins sur les centaines de peintures d’Alexander Calder et les milliers de gravures qui occupent également, à juste titre, un espace sacré dans d’importants musées du monde entier. Calder ne se considérait pas vraiment comme un peintre. Il s'est engagé dans un travail bidimensionnel comme un geste exploratoire, comme un moyen d'examiner les idées sur la couleur, l'espace et la composition. Néanmoins, même si cela n'a peut-être pas été son objectif principal, son œuvre picturale organise et contextualise avec brio ses idées sur le mouvement et les relations entre les objets au sein de ce qu'il appelle le système de l'univers.

Premières peintures d’Alexander Calder

Alexander Calder est né dans une famille artistique. Son père était sculpteur, et les premières œuvres que Calder a réalisées se trouvaient dans l'atelier du sous-sol que son père entretenait. Croyant que cela le mènerait à une carrière de créateur, Calder a étudié le génie mécanique à l'école. Mais un jour en 1924, alors qu'il travaillait comme ingénieur dans le Pacifique Nord-Ouest, il a remarqué trois sommets de montagnes enneigées et a ressenti l'envie de les peindre. Il a écrit à la maison pour demander des fournitures de peinture, que sa mère lui a envoyées. L'année suivante, il s'est retrouvé à New York à suivre des cours de peinture à l'Art Students League.

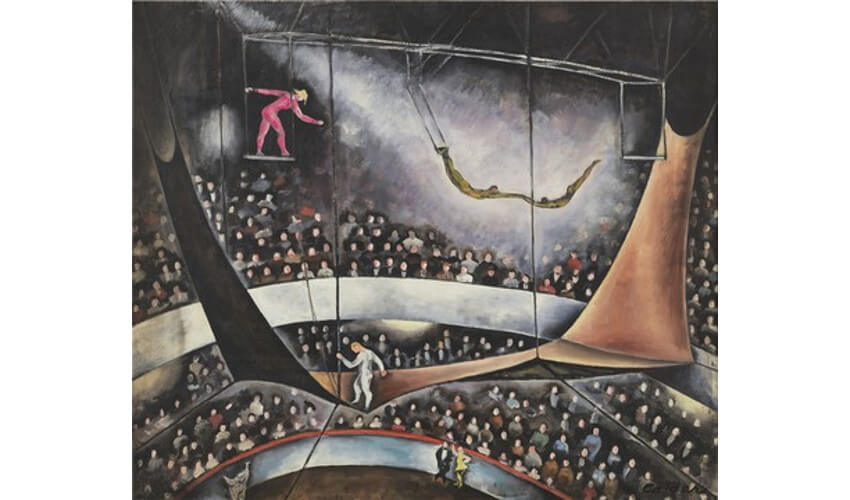

Alexander Calder - Le trapèze volant, 1925. Huile sur toile. © Alexandre Calder

Alexander Calder - Le trapèze volant, 1925. Huile sur toile. © Alexandre Calder

En classe, Calder a appris à peindre des sujets réalistes, pour lesquels il avait un talent naturel. Il a rapidement obtenu un emploi d'illustrateur de journal. Mais l'attrait de ce travail n'était pas assez fort pour le garder engagé, et en 1926, il est parti pour Paris. Là, il a noué des liens avec les artistes avant-gardistes de l'époque. En 1930, lors d'une visite de studio avec le peintre Piet Mondrian, Calder a déclaré qu'il avait découvert l'abstraction. “J'ai été particulièrement impressionné par quelques rectangles de couleur qu'il avait accrochés à son mur,” a expliqué Calder. “Je suis rentré chez moi et j'ai essayé de peindre de manière abstraite.”

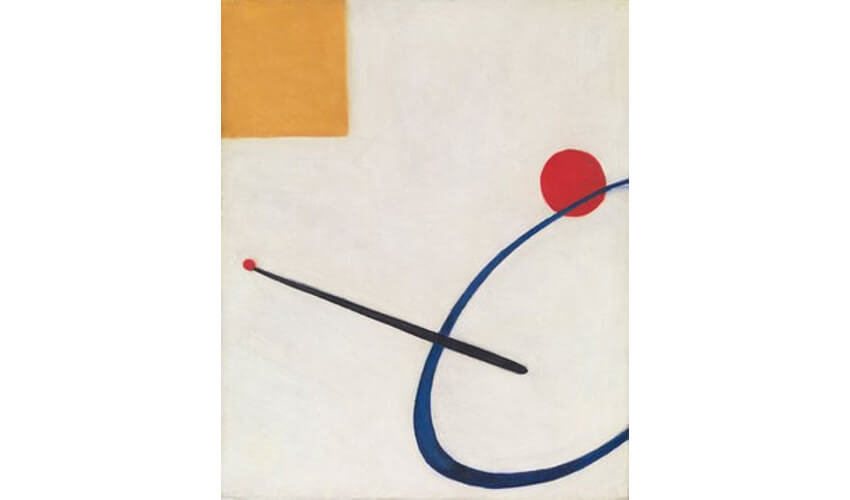

Peinture abstraite sans titre réalisée par Calder en 1930 après une visite en atelier avec Mondrian. . © Alexandre Calder

Peinture abstraite sans titre réalisée par Calder en 1930 après une visite en atelier avec Mondrian. . © Alexandre Calder

Relations dans l'espace

Calder s'est vite rendu compte que ses peintures n'atteignaient pas l'effet recherché, qui était de créer du mouvement. Il a donc recommencé à passer la plupart de son temps en studio à travailler dans un espace tridimensionnel. Il continue néanmoins à peindre ici et là, cherchant toujours à créer des compositions qui semblent bouger. Il a utilisé l’univers entier comme source d’inspiration ; en particulier les relations que les corps dans l'espace entretiennent entre eux et avec leur environnement. Il a principalement limité sa palette au noir, au blanc et au rouge, affirmant que s'il le pouvait, il n'utiliserait que du rouge. "Les couleurs secondaires et les nuances intermédiaires ne servent qu'à confondre et à embrouiller la distinction et la clarté", a-t-il déclaré.

Peinture abstraite sans titre réalisée par Calder en 1930 après une visite en atelier avec Mondrian. © Alexandre Calder

Peinture abstraite sans titre réalisée par Calder en 1930 après une visite en atelier avec Mondrian. © Alexandre Calder

Les formes sur lesquelles il s'appuyait principalement dans ses peintures abstraites étaient des cercles, des sphères et des disques, qui, disait-il, « représentent plus que ce qu'ils sont ». Mais il a également créé un langage unique de formes ressemblant à des triangles, des enclumes et des boomerangs. Il appelait ces formes des sphères, juste « sphères d'une forme différente ». Il les arrondissait et tentait de leur donner un sens de dynamisme, comme si elles étaient en transition. La seule forme qu'il hésitait à utiliser était le rectangle, disant : « Je n'utilise pas de rectangles – ils s'arrêtent. J'en ai parfois utilisé, mais seulement quand je veux bloquer, constiper le mouvement ».

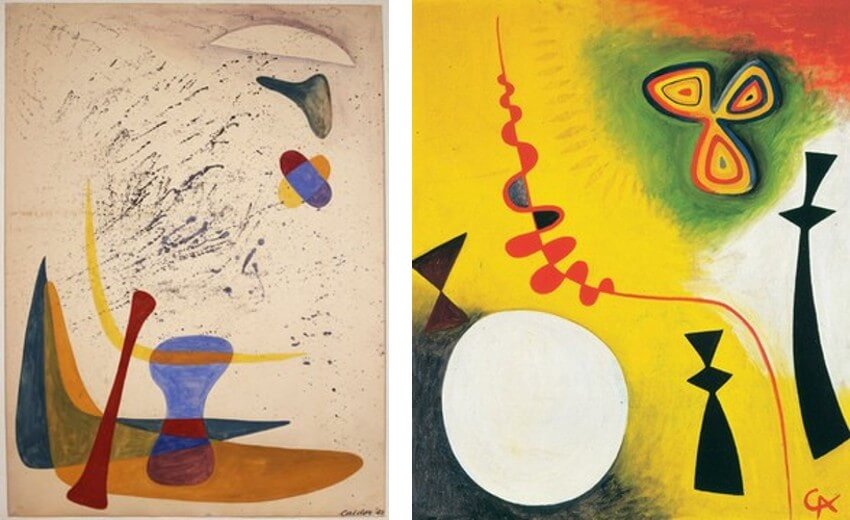

Alexander Calder - Sans titre, 1942. Gouache et encre sur papier. © Alexander Calder (à gauche) / Alexander Calder - Fétiches, 1944. Huile sur toile. © Alexander Calder (à droite)

Alexander Calder - Sans titre, 1942. Gouache et encre sur papier. © Alexander Calder (à gauche) / Alexander Calder - Fétiches, 1944. Huile sur toile. © Alexander Calder (à droite)

Réalité abstraite

Bien que la plupart des gens considèrent ses peintures comme abstraites, Calder se considère comme un peintre réaliste. Il a déclaré : «Si vous pouvez imaginer une chose, évoquez-la dans l’espace – alors vous pouvez la réaliser, et tout de suite, vous êtes réaliste.» Néanmoins, il savait que quelque chose d’abstrait était communiqué par son travail. Il était conscient des limites de l'espace bidimensionnel lorsqu'il s'agissait de représenter ses idées, mais estimait que tant que les spectateurs étaient incités à rechercher leur propre signification, il pouvait être satisfait. Il a déclaré : « Que les autres comprennent ce que j’ai en tête ne semble pas essentiel, du moins tant qu’ils ont autre chose en eux. »

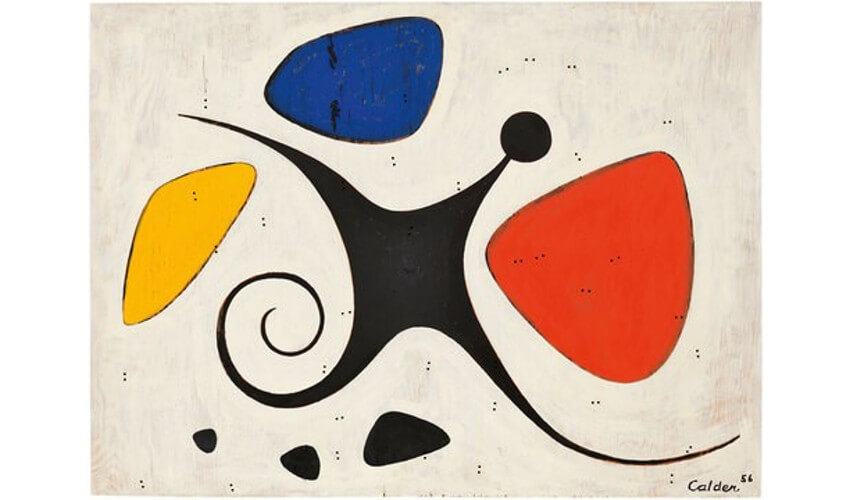

Alexander Calder - Formes impartiales, 1946. Huile sur toile. © Alexandre Calder

Alexander Calder - Formes impartiales, 1946. Huile sur toile. © Alexandre Calder

Tout au long de sa carrière, Calder est resté flexible quant à sa propre compréhension des formes et des compositions de ses peintures. Cette flexibilité est bien rendue par la juxtaposition de deux peintures similaires qu'il a créées à dix ans d'intervalle, dont les titres révèlent la relation évolutive que Calder a développée avec les potentialités de son travail. Le premier, réalisé en 1946, s'intitule Formes impartiales. La seconde, réalisée en 1956, contient presque exactement le même langage formel, mais cette fois, l’impartialité a disparu. Au lieu de cela, le tableau s'intitule Santos, le mot espagnol pour saints.

Alexander Calder - Santos, 1956. Huile sur contreplaqué. © Alexandre Calder

Alexander Calder - Santos, 1956. Huile sur contreplaqué. © Alexandre Calder

Image en vedette : Alexander Calder - Tunnel spatial (détail), 1932. Aquarelle et encre sur papier. © Alexandre Calder

Toutes les images utilisées à des fins d'illustration uniquement

Par Phillip Barcio