Le Centre Pompidou célèbre le 150e anniversaire d'Henri Matisse

En 1971, le poète français Louis Aragon a publié une œuvre littéraire sans précédent intitulée Henri Matisse, que Aragon a décrite comme un roman. Elle ressemble davantage à un amalgame lâche de mémoires, de poésie, de réflexions, de croquis et de comptes rendus de conversations joyeusement errantes qu'Aragon a eues avec son ami Henri Matisse au cours des 13 dernières années de sa vie. Le tome monumental—il s'étend sur deux volumes reliés et compte plus de 700 pages—a pris 27 ans à Aragon pour être achevé. "Ce livre n'est rien d'autre que son propre chaos," écrit Aragon. "Il s'étale sur vingt-sept ans… une traînée d'épingles éparpillées d'une boîte renversée." Son objectif n'était pas d'écrire une biographie de Matisse, ni d'offrir une critique, ni même une description de son art. La seule chose qu'Aragon voulait accomplir avec son livre était de "faire résonner une sorte d'écho calme et lointain d'un homme." J'ai lentement parcouru ma propre copie de ce livre pendant des années, lisant et relisant de petits passages à la fois. Maintenant, j'ai l'excuse parfaite pour le terminer. Ce mois d'octobre (en supposant que la pandémie de COVID-19 s'atténue et que les musées rouvrent à nouveau au public), le Centre Pompidou présentera Matisse : Comme un roman—une rétrospective inspirée par le roman d'Aragon. L'exposition a été chronométrée pour célébrer le 150e anniversaire de l'artiste, qui est techniquement déjà passé le 31 décembre 2019, mais toute excuse est bonne pour passer quelques heures avec Matisse. La sélection d'œuvres exposées promet d'être extraordinaire. En plus d'œuvres rarement exposées provenant de nombreuses collections internationales et privées, elle comprendra des peintures des collections de quatre musées français : le Musée national d'art moderne, le Musée de Grenoble, et les deux musées Matisse en France (un à Cateau-Cambrésis, et un à Nice). Plus important encore, elle inclura une ample sélection d'écrits de Matisse, couvrant l'ensemble de sa carrière. Voir autant d'œuvres de Matisse accompagnées de ses propres réflexions et souvenirs promet d'ajouter quelque chose de tactile à ce qu'Aragon a commencé, permettant aux spectateurs de saisir personnellement ce qu'Aragon a appelé "l'expression de lui-même que [Matisse] voulait laisser derrière."

Se peindre

Avant de découvrir le roman d’Aragon, j’avais ma propre idée de qui ou de quoi était Matisse. Je le voyais comme un tacticien créatif compulsif : quelqu'un qui ne pouvait pas vivre sans faire de l'art et qui mourrait d'ennui s'il ne continuait pas à innover. Il me semblait être quelqu'un qui désirait ardemment être à l'avant-garde de la modernité, une envie motivée peut-être autant par l'ego que par autre chose. Il était l'un des rares artistes que je connaissais qui faisait définitivement l'effort de lancer des tendances plutôt que de les suivre, et qui réinventait continuellement son propre langage visuel. J'ai été impressionné par les quelques-unes de ses peintures que j'avais vues en personne, mais j'ai dû admettre que je ressentais un petit cœur précieux venant d'elles. J'ai apprécié, mais j'ai eu du mal à formuler un lien personnel avec le travail.

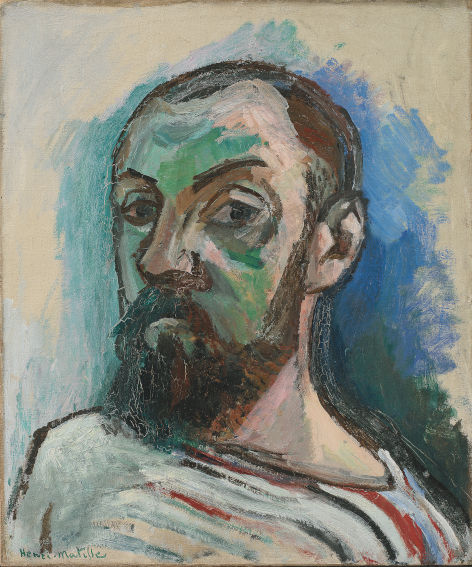

Henri Matisse - Autoportrait, 1906. Huile sur toile, 55 × 46 cm. Statens Museum for Kunst, Copenhague. © Succession H. Matisse. Photo © SMK Photo/Jakob Skou-Hansen

Aragon m'a aidé à voir le côté humain de Matisse. Le poète a rencontré Matisse pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale. Communiste et membre actif de la résistance française à l'occupation allemande de la France, Aragon s'enfuit à Nice avec son épouse, l'écrivaine russe Elsa Triolet. Matisse habitait à proximité, alors Aragon s'est présenté et les deux sont devenus amis. Il traînait en studio pendant que Matisse travaillait et socialisait avec lui en dehors du travail. Leurs conversations et leurs lettres révèlent une complicité intellectuelle, voire spirituelle. J'ai toujours su que Matisse s'intéressait à la peinture de la modernité, mais grâce à ses écrits perspicaces, Aragon m'a finalement aidé à comprendre la simple vérité qui m'avait échappé : Matisse ne peignait pas la modernité, il peignait Matisse. « Chaque toile, écrit Aragon, chaque feuille de papier sur laquelle errait son fusain, son crayon ou sa plume, est l'expression de Matisse sur lui-même. » La modernité n’était qu’une partie essentielle de qui et de ce qu’était Matisse.

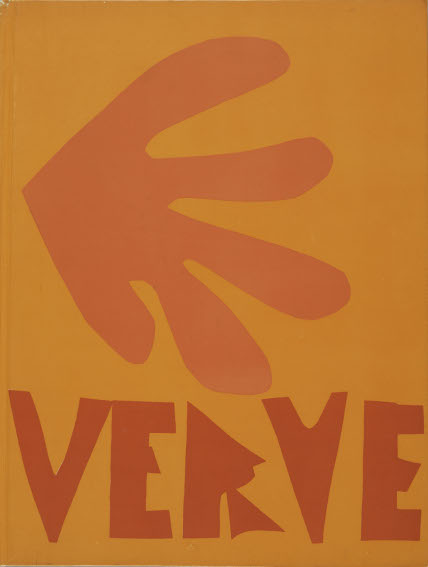

Henri Matisse - Verve, n°35-36, 1958. Revue 36,5 × 26,5 cm (fermé). Centre Pompidou, Bibliothèque Kandinsky, Paris. © Succession H. Matisse. Photo © Centre Pompidou, Mnam-Cci, Bibliothèque Kandinsky / Dist. Rmn-Gp

La recherche de la nouveauté

En parcourant la myriade d’œuvres incluses dans Matisse : comme un roman, il apparaît immédiatement que la recherche de nouveauté était essentielle pour Matisse. Il a traversé au moins une demi-douzaine de changements stylistiques distincts tout au long de sa carrière. Une citation de 1942 laisse entendre qu’il s’agissait d’une quête intentionnelle liée à ce que Matisse espérait être son héritage : « L’importance d’un artiste, écrit-il, se mesure à la quantité de signes nouveaux qu’il aura introduits dans le langage plastique. » Ce que l’on comprend peut-être moins, c’est à quel point Matisse trouvait la recherche de la nouveauté laborieuse. En 2010, l’Art Institute of Chicago et le MoMA se sont associés pour une rétrospective intitulée Matisse : Radical Invention (1913 – 1917). Dans les années qui ont précédé l'exposition, les restaurateurs ont procédé à une nouvelle analyse du tableau de Matisse, Baigneurs au bord d'une rivière (1909, 10, 13, 16, 17). Cette date inhabituelle donne une idée de ce qu’ils ont découvert en analysant des radiographies transparentes à grande échelle de l’œuvre.

Henri Matisse - Les Tapis rouges, 1906. Huile sur toile, 86 × 116 cm. Musée de Grenoble. © Succession H. Matisse. Photo © Ville de Grenoble/Musée de Grenoble- J.L. Lacroix

Matisse avait peint, complètement gratté, redessiné et repeint la composition à plusieurs reprises au cours de près d'une décennie. Chaque nouvelle version incluait de nouvelles couleurs, de nouvelles textures, de nouvelles formes, de nouvelles lignes et une nouvelle composition. Matisse qualifiait ce processus de partie de sa tentative de comprendre "les méthodes de construction moderne". Il étudiait également et copiait les œuvres des anciens maîtres, et même les œuvres de ses contemporains, réarrangeant leurs éléments dans un effort pour découvrir ce qui rend spécifiquement une peinture "moderne". En lisant ses propres mots aujourd'hui alors que nous parcourons ses diverses évolutions, nous sommes confrontés à la manière introspective dont il abordait son processus. Ce qui semble au départ être des sauts radicaux en avant s'est en réalité produit lentement au fil de nombreuses années. Matisse avait la sensibilité unique de trouver de la nouveauté même dans les endroits les plus inattendus ; même dans l'ancien. Ses écrits montrent à quel point il a travaillé dur pour cultiver ces sensibilités, et prouvent à quel point ses réalisations étaient difficiles et extraordinaires.

Featured image: Henri Matisse - La Tristesse du roi, 1952. Papiers gouachés, découpés, collés et marouflés sur toile. 292 × 386 cm. Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris. © Succession H. Matisse. Photo © Centre Pompidou, Mnam-Cci/Philippe Migeat/Dist. Rmn-Gp

Toutes les images utilisées à des fins d'illustration uniquement

Par Phillip Barcio