非常绘画风格的抽象艺术家:新的炼金术士

在他的海德堡工作室,Arvid Boecker(封面图)用丝网印刷刮刀有条不紊地刮擦画布。层层叠叠,他构建了他称之为“色彩考古学”的作品。八千公里外的美国工作室,Clay Johnson用干墙工具做着同样的事,有时同一部分毁坏重建三十次。与此同时,在布鲁塞尔,Janise Yntema用喷灯将蜂蜡加热到恰到好处的温度,为数月积累的作品增添另一层半透明的覆盖。

这些艺术家从未谋面,但他们共享一种在当代艺术中日益罕见的执着:相信颜料本身——它的重量、质地和物理存在——拥有不可替代的力量。

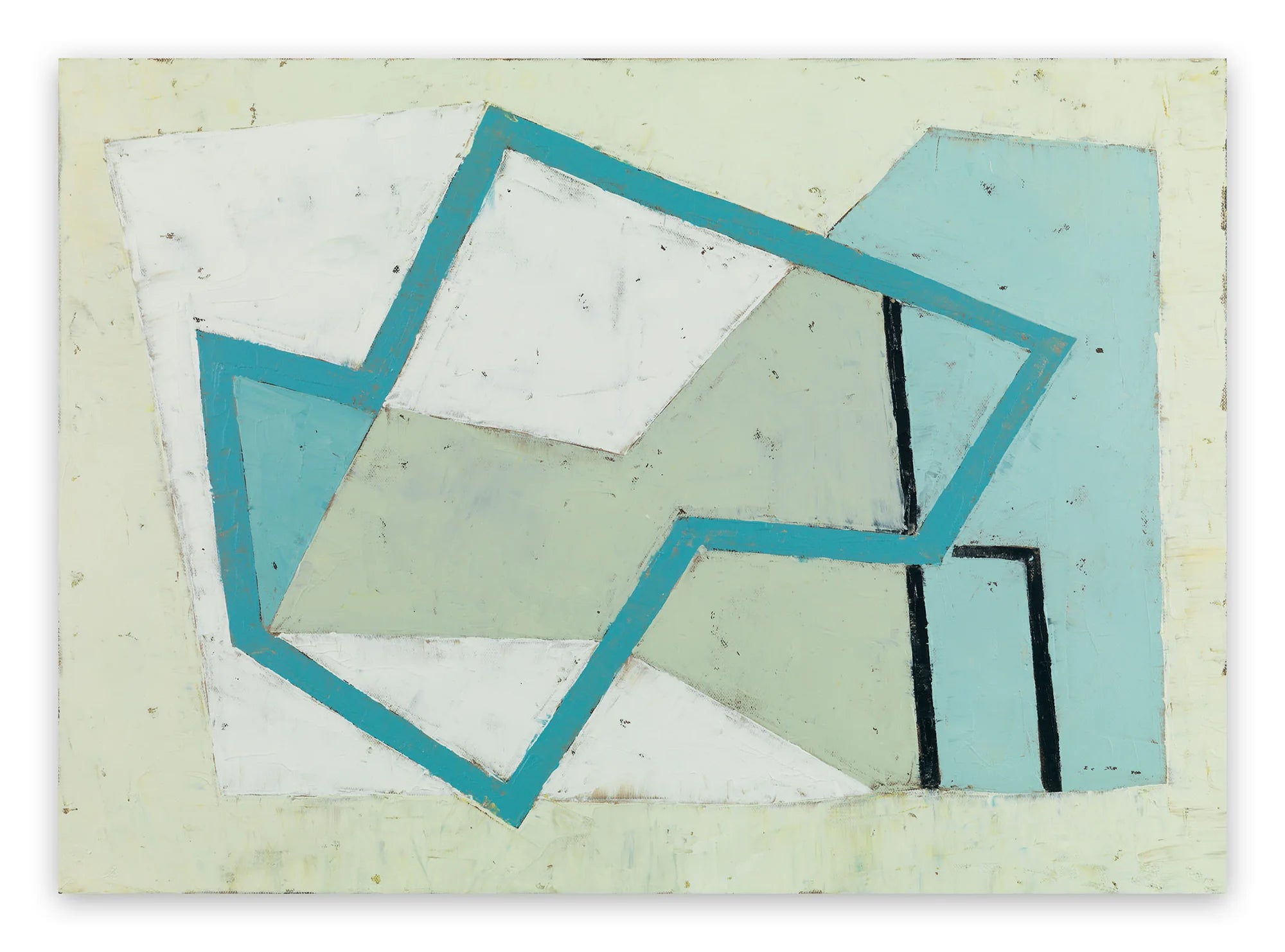

Clay Johnson,After Midnight, 2020

耐心的消逝艺术

我们生活在艺术捷径的时代。数字工具承诺即时成果。新技术每周涌现,仅因新颖而被赞扬。艺术界,像其他领域一样,被速度和便利所诱惑。传统的绘画技法——缓慢、费力、无情——似乎几乎成了时代的异类。

然而,从德国到加利福尼亚,从比利时到荷兰的工作室里,一些艺术家依然以中世纪工匠般的专注推动颜料在画布上。他们代表了我们所谓的非常绘画感抽象艺术,这是一种不以共同美学定义,而以共同信念定义的实践:物理操控颜料创造出数字过程无法复制的东西。

这不是怀旧。这是抵抗。

什么让艺术“非常绘画感”?

观看Clay Johnson 的创作,你会立刻明白。他不用画笔——太温和,太可预测。相反,他用调色刀和建筑工具攻击画布,刮擦、构建、破坏、重建。他的丙烯颜料干得足够快,可以对每一层新出现的颜料做出反应,创造出几乎接近雕塑的表面。

或者观察Martina Nehrling有条不紊地积累厚涂痕迹,每一笔都小心翼翼地与邻近的笔触紧密相连,宛如建筑元素。她纯净、不透明的色彩创造出催眠般的图案,似乎充满了物理能量的振动。

这些艺术家共同的不是风格——他们的成品作品看起来截然不同。他们共同的是过程:对颜料作为材料的痴迷承诺,对表面作为主题的执着,以及通过累积层次使时间可见的坚持。

Martina Nehrling,Apophis, 2024

Very Painterly Art的四大支柱

通过对他们创作实践的细致观察,出现了四个定义Very Painterly Abstract Art的基本原则。这些不是规则,而是痴迷,是塑造工作室每一个决定的驱动力。

材质的诚实

这些艺术家不试图让颜料看起来像别的东西。Yari Ostovany赞美颜料溶解、覆盖、刮除、再溶解的方式。Danny Giesbers构建透明层,创造出发光的场域,每一笔都在耗时数月完成的整体构图中扮演关键角色。颜料被允许做它自己——粘稠、不透明、固执,本身就美丽。

时间的深度

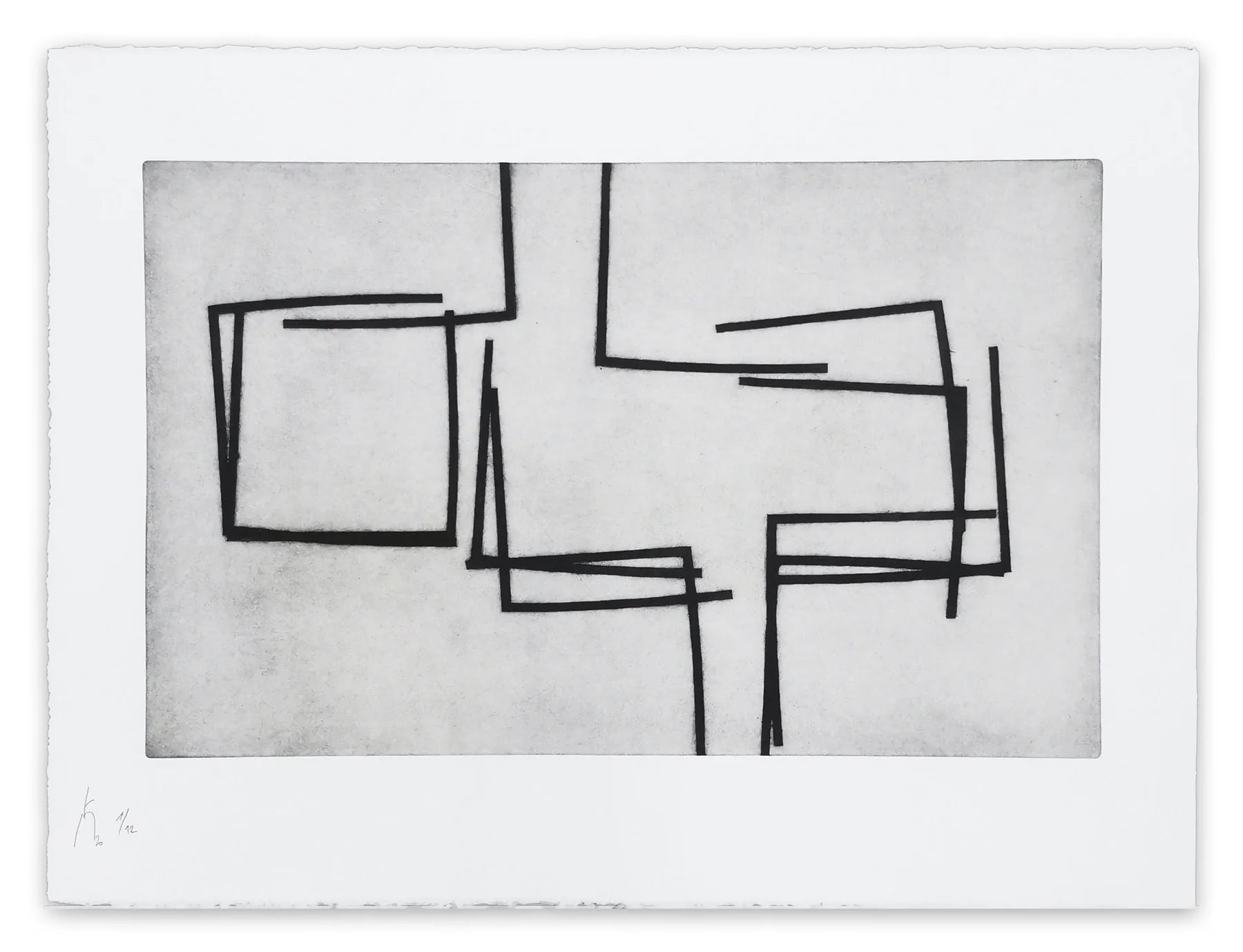

每一层都代表一个决定、一个时间点、对之前状态的回应。Jeremy Annear的浮雕般表面成为创造性决策的考古遗址。你可以通过画作的地形读出它的历史——艺术家在哪里堆积、刮除、改变方向、找到解决方案。

身体的参与

这些作品需要身体,而不仅仅是思想。Robert Niesse通过复杂的物理过程堆积并破坏多个色彩区域。Emily Berger用手势式的水平笔触作画,整个身体都参与到每一笔中。画作带有无人能复制、数字过程无法模拟的人类努力的痕迹。

对复制的抵抗

也许最重要的是,这些作品无法通过屏幕完全欣赏。它们需要亲临现场才能完全理解。在我们的Instagram时代,这代表了一种大胆的艺术宣言:有些体验无法数字化,有些乐趣无法虚拟分享。

Jeremy Annear,Cascading Lines, 2013

时代错置的勇气

在2025年以这种方式工作需要勇气。当其他艺术家探索AI协作、NFT可能性和装置奇观时,这些画家却退回到他们的工作室,进行数月的孤独劳动。他们采用不提供捷径、不追求即时满足、不具备病毒传播潜力的技法。

Arvid Boecker 的画作通过耐心构建而成——先用铅笔绘制构图,然后在长时间内逐步发展颜色和层次。每件作品都成为持续关注的地形图。在一个奖励即时反应的文化中,他坚持最终的实现。

Janise Yntema 使用蜜蜡画法,这是一种字面上古老的技艺——罗马人使用,经过千年完善。在她的工作室里,她将天然蜂蜡和树脂涂于木板上,利用热量作为活性溶剂。通过缓慢积累半透明层,她创造出光本身在构图中显现的图像。她的过程需要她所称的“有指导与无控制之间的炼金舞蹈”——这正是数字可预测性的对立面。

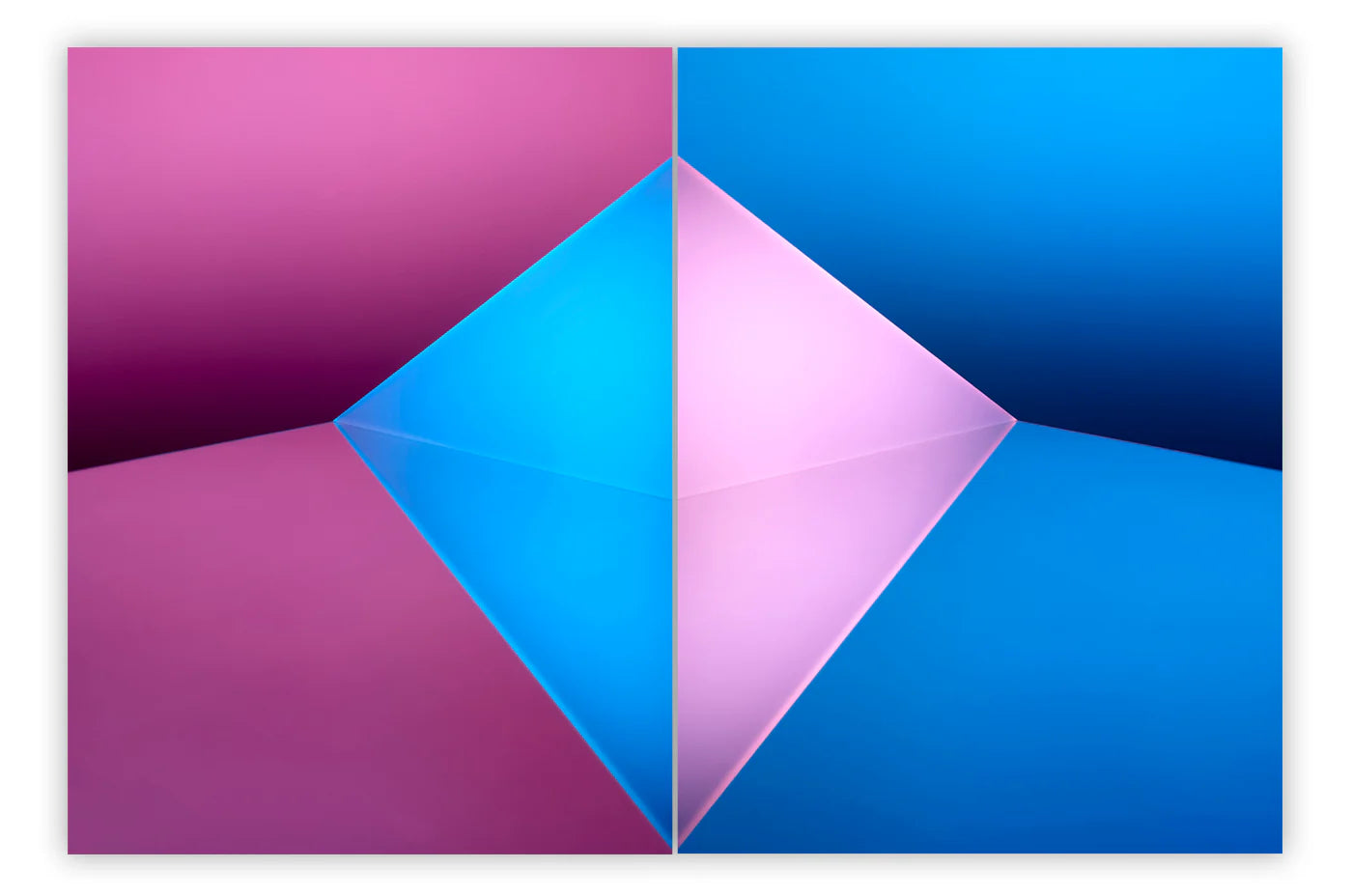

Danny Giesbers, Neon 1(左)和 Dan Flavin(右),2020

历史回响,当代紧迫

这种方法与著名的先例相连。Gerhard Richter 的刮刀画通过大量处理的表面展示了控制与偶然之间的终极对话。Frank Auerbach 和 Leon Kossoff 将厚涂颜料转化为雕塑般的浮雕。Anselm Kiefer 将沙子、灰烬和记忆融入承载历史重量的表面。

但当今的Very Painterly Abstract艺术家面临着不同的文化背景。他们的前辈曾对抗摄影和大众媒体的主导地位,而这些艺术家则对抗数字文化本身的主导。他们不仅仅是在创作绘画;他们在保存一种思维方式、一种参与模式、一种体验类型。

Emily Berger, Old Flame(左)和 Red Dream(右), 2022

国际持久性

令人惊讶的是,这种执着跨越了文化和大陆。Danny Giesbers 在荷兰发展了结合自发标记的算法方法。他的“Shifts”系列采用了随光线变化而变幻的磷光颜料——经过大量处理的表面成为其自身持续演变的参与者。

Emily Berger 在加利福尼亚将油画颜料分层涂于木板上,通过互补色创造推拉动态,使她的作品具有细腻的光感。通过刮擦和涂抹,她将抽象表现主义的笔触与当代材料意识相结合。

Robert Niesse构建了光滑的层次,交替以强烈的标志性笔触,创造了他所描述的“色彩构图的残酷背景和结论”。他系统而直觉的方法反映了设计背景,同时拥抱自发的抽象表现。

每位艺术家都将文化特性带入共同的材料痴迷中,丰富了表达方式,同时保持对厚重表面和时间深度的核心承诺。

Yari Ostovany, 这里是我们相遇的地方(致John Berger), 2015

为什么这现在很重要

在捍卫Very Painterly Abstract Art时,我们捍卫的不仅是审美偏好。我们捍卫的是持续投入的价值,是无法加速的过程,是无法数字化的体验。

这些艺术家提醒我们,尽管技术进步,直接、物理操控材料中存在着不可替代的东西。他们经过反复加工的表面成为人类创造力的纪念碑——艺术家与媒介之间持续互动的记录,是任何数字过程无法复制的。

市场认可这种不可替代性。一些收藏家寻求那些需要身体存在才能完全理解的作品,那些每次观看都会展现新细节的画作,随着光线和视角变化的表面。Very Painterly Abstract artists正是提供了这种体验。

Robert Niesse,2121-6,2024

抵抗的未来

随着数字文化的普及,Very Painterly Abstract Art变得更加珍贵——不是作为历史的好奇,而是作为当代的必需。这些艺术家不是在保存过去;他们是在确保某些类型的人类体验依然可能。

他们代表了即时一切时代的最后炼金术士,通过时间、耐心和身体的投入,将原材料转化为不可替代的体验。他们的工作室成为圣地,在那里不同的时间和创作关系依然可能。

在庆祝这些艺术家时,我们不仅庆祝个人成就,更庆祝那些拒绝与权宜妥协的实践的持续活力。他们确保绘画不仅保持相关性,更是必不可少的,提供了越来越稀有的东西:遇见持续的人类思想和情感的物理痕迹的机会。

他们厚重的颜料表面承载的不仅是颜料:还承载着某些事物不能被催促、数字化或简化的信念。在我们这个加速的时代,他们坚持减速。在我们的虚拟世界中,他们要求身体的存在。在我们这个无限复制的时代,他们创造了不可替代的作品。

这是他们的勇气、天赋和遗产。