喬治·德·基里科與無法被看見的畫作

經驗是具體的嗎?感受可以顯現嗎?在可觀察的宇宙之外還存在什麼?在1911年,當喬治·德·基里科(Giorgio de Chirico)畫出第一批形而上畫(Pittura Metafisica)或形而上繪畫(Metaphysical Painting)的例子時,這些都是他試圖面對的一些問題。像許多同時代的人一樣,德·基里科深知西方社會正在以巨大的、不可阻擋的方式轉變。他沒有選擇畫出那個變化世界的客觀表現,而是試圖表達那些生活在其中的人的感受。他對人們在面對未知時,如何在神秘、不可思議和極端中尋找安慰感到著迷。隨著歷史迅速被貪婪的未來吞噬,德·基里科想要描繪那些無法被看見的東西:時間孤獨而困惑的見證者的內心生活。為了做到這一點,他面臨著一個巨大的挑戰:如何將不可見的事物具象化。受到19世紀象徵主義者作品的啟發,德·基里科擺脫了現實的負擔,並在象徵、怪異和抽象中尋找安慰。正如他在1911年所畫的自畫像背面所寫的:「如果不愛謎題,我該愛什麼?」

象徵主義者的崛起

少數人知道生活在法國所稱的fin de siècle,或一個時代的結束是什麼感覺。今天,我們中的許多人,事物變化如此之快,以至於在世界的某個地方,每天都會發生一個時代的結束。可以說,人類文明上一次經歷共同的fin de siècle是在19世紀末。那是一個前所未有的進步同時發生在工業、技術、戰爭、食品生產、醫學、交通、通信、科學、教育和文化的時代。如此多的激進變化同時發生,將人類從自我意識中撕扯出來。未來使過去顯得過時,這根本改變了人類對自身、彼此以及物理世界的看法。

在這個全球世紀末的幾十年裡,大多數人的整體情緒並不好。人們感到悲觀和害怕。這些情感的極端表現為一種名為象徵主義藝術的文化運動。法國象徵主義詩人斯特凡·馬拉美(Stéphane Mallarmé)曾說,象徵主義者的目標是“描繪的不是事物本身,而是它所產生的效果。”象徵主義畫作情緒化,代表極端的觀點。觀眾常常被它們所傳達的情感所淹沒。它們的主題內容並不重要。重要的是它們如何讓人感受。

喬治·德·基里科 - 《時間的謎團》,1911年。私人收藏

喬治·德·基里科在慕尼黑

在1988年,喬治·德·基里科出生時,世紀末正如火如荼。德·基里科出生於希臘,父母是意大利人。當喬治17歲時,他的父親去世。次年,喬治搬到慕尼黑並報名參加藝術課程。他學習了古典繪畫技術並閱讀哲學,特別是亞瑟·叔本華的著作,他認為人類行為是基於對未知欲望的滿足嘗試,這些欲望源於形而上學的焦慮。在慕尼黑期間,德·基里科也結識了象徵主義畫家阿諾德·博克林的怪異畫作,這些作品用古典的意象和圖像學來表達現代的恐懼和焦慮。

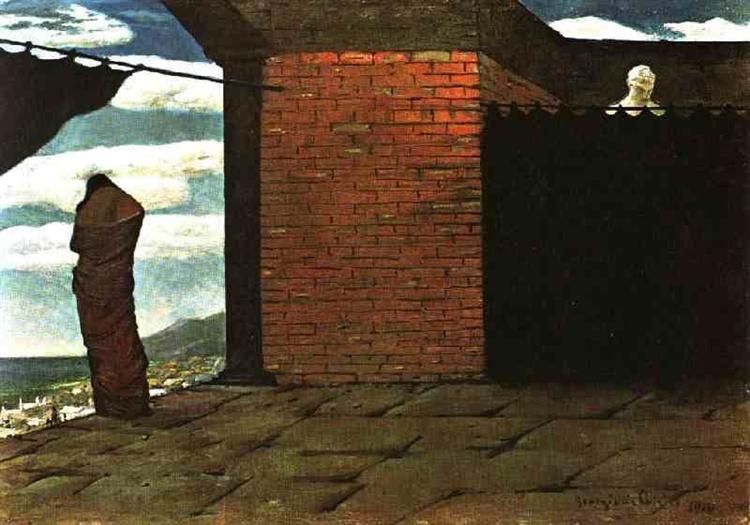

德基里科在學校畢業後移居意大利。在米蘭、佛羅倫斯和都靈生活期間,他面對意大利古老建築與現代化文化之間的鮮明對比。他描述了環境的形而上特質如何使他充滿壓倒性的憂鬱感。1910年,當他在佛羅倫斯時,他通過一系列創新且高度風格化的畫作表達了這種感受,包括秋日下午的謎團和神諭的謎團。鮮明的燈光、孤立的人物以及當代與古典圖像的混合成為德基里科標誌性風格的不可或缺部分,這種風格後來被稱為形而上繪畫。

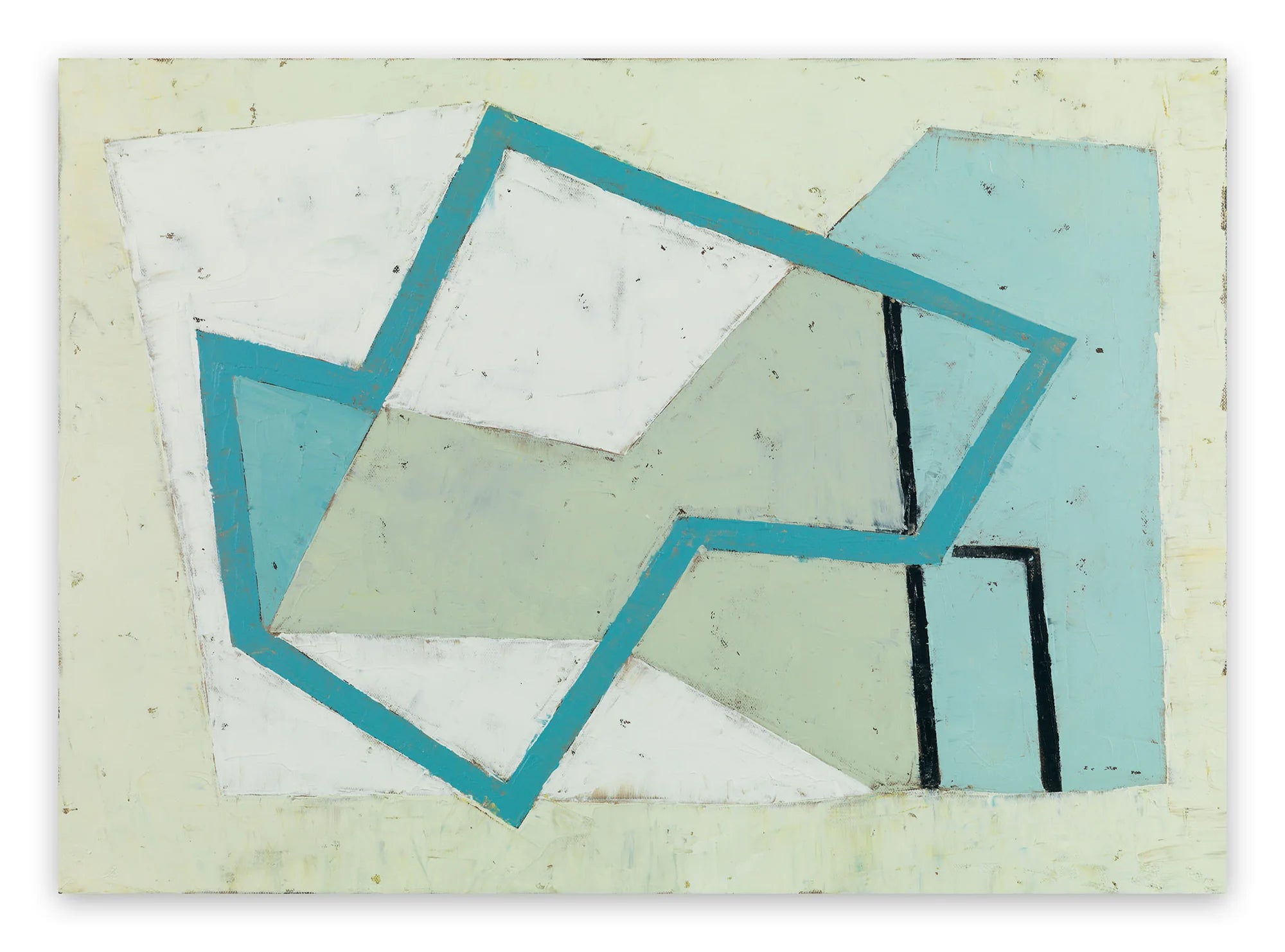

喬治·德·基里科 - 《神諭的謎團》,1911年。油畫。

讓看不見的變得可見

德基里科在他的「謎題」畫作中試圖傳達什麼?孤立的雕像、黑暗的窗簾遮住部分畫面、背對觀眾的人物、陰影與光線之間的強烈對比。這些都是充滿遺跡和神秘的世界的影像,充滿過去神秘秘密的影像。它們是充滿未知擔憂的私人時刻的影像。雖然是具象的,但這些畫作富有象徵意義。它們並不是試圖澄清,而是愉快地抽象化事實,模糊信息,使內容無法解釋,除了情緒之外。

多年來,他添加了額外的抽象符號,進一步混淆了他圖像的意義,同時增強了它們的陰鬱和憂鬱感。他添加了一個反覆出現的火車形象,總是在遠處,總是吐出微小的煙霧,隨著它的經過而飄散。他添加了時鐘,作為渴望的象徵,因為時刻,如孤獨的火車和航行的船隻,悄然流逝。然後是那些塔樓,孤獨地俯瞰著風景,它們孤獨的視角被物化和邊緣化,隨著它們逐漸消失在遠方。這些圖像令人毛骨悚然——既熟悉又陌生——就像夢境。

喬治·德·基里科- 《愛之歌》,1914年。油畫,28 3/4 x 23 3/8英寸(73 x 59.1厘米)。現代藝術博物館(MoMA)收藏。© 2018 藝術家權利協會(ARS),紐約 / SIAE,羅馬

象徵主義的擴展

在1911年,德基里科搬到了巴黎,在那裡他經歷了對他獨特新風格的極大興趣。他的作品參加了幾個主要展覽,並引起了有影響力的藝術評論家吉爾莫·阿波利奈爾的注意,後者幫助他獲得了一位藝術經銷商。但在1915年,當第一次世界大戰爆發時,德基里科像許多其他被迫回國作戰的歐洲藝術家一樣回到了意大利。雖然這可能會摧毀他的動力,但他卻經歷了一次神秘的命運轉折。由於被認為身體不適合作戰,德基里科被派往醫院工作。在那裡,他遇到了畫家卡爾洛·卡拉,這位畫家與德基里科分享了抽象、象徵性的視野。

卡拉的陪伴使德基里科對抽象符號的依賴加深。他的畫作開始包含更多夢幻般的意象,促成了一種越來越不尋常的視覺語言。這種新意象的性質與導致第一次世界大戰的情況完全相關。許多人被遺留在身後,孤獨地徘徊在荒涼、孤獨的過去拱廊中,沒有目的,也沒有方向。德基里科探討了愛、靈感和幽靈的主題,將奇特的物質物件安排在明亮的地方,創造出一種受困惑和身份喪失影響的美學動物園。

喬治·德·基里科 - 《不安的繆斯》,1916 - 1918。私人收藏

對超現實主義者的影響

在戰後的幾年裡,德基里科的視野受到廣泛接受,他的名聲迅速上升。然而,他認為自己的風格仍然不成熟。因此在1919年,德基里科決定放棄形而上繪畫。在他的文章《工藝的回歸》,他宣布了他對客觀圖像學和古典主題的意圖。

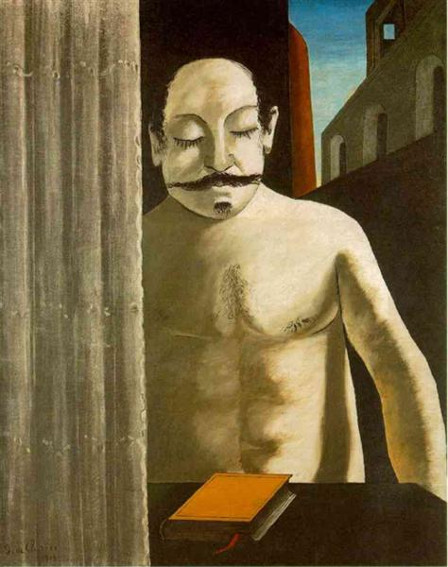

德基里科時機的諷刺在於,就在一年後,超現實主義作家安德烈·布勒東會在畫廊的窗戶中看到他的畫作《孩子的腦袋》。這次隨機的相遇隨後使整整一代年輕畫家,包括薩爾瓦多·達利和雷內·馬格利特,對德基里科的作品產生了興趣。這些畫家,後來被稱為超現實主義者,受到這些畫作夢幻般質感的啟發,以及它們如何觸及潛意識的抽象美學。

喬治·德·基里科 - 《孩子的腦袋》,1917年。油畫,畫布。瑞典斯德哥爾摩國家博物館

當代形而上學遺產

除了創造出獨特迷人的風格外,德基里科試圖畫出「那無法被看見的東西」留下了一條美學的面包屑。我們可以隨時跟隨這條路徑,回到我們原始的象徵根源,面對自己對存在本質、時間的性質或空間的神秘的問題,或者當我們被自己日常的無盡世紀末感所困擾時。因為儘管我們擁有比20世紀初的祖先更多的數據,但仍有許多東西是看不見的。

儘管我們在科學上取得了進展,但我們距離德基里科回答形而上學的基本問題,如「存在意味著什麼?」仍然沒有更近。我們尚未回答我們是否僅僅是肉體,或者靈魂是否存在,如果存在,所有事物是否都有靈魂,還是只有生物才有靈魂。但多虧了像德基里科這樣的藝術家,我們擁有將象徵主義、藝術和神秘融入我們生活的範本。我們或許仍然是孤獨而困惑的時間見證者,但至少我們或許更接近於接受我們固有的形而上學模糊性,以便我們能夠學會去愛,而不是害怕我們存在的持久神秘。

特色圖片:喬治·德·基里科 - 秋日下午的謎團,1910年

所有圖片僅用於說明目的

由 Barcio 作品