開創性卻被遺忘 - 馬克·托比的藝術

今年夏天,位於意大利威尼斯的佩吉·古根海姆收藏館正在展出馬克·托比(Mark Tobey)畫作的首個大型歐洲回顧展,距離上次展出已超過20年。展覽名為馬克·托比:穿梭光影,包括66件托比在1920年代末至1970年代初創作的重要作品。這次作品的選擇旨在突顯托比在其職業生涯中經歷的各種演變,因為他尋求表達人類存在的普遍性。在以商業插畫家和肖像畫家的身份開始職業生涯後,他在30多歲時轉向繪畫。他最初從具象作品開始,但很快便參與了現代主義的討論,探討如何發展新的美學觀點。在這方面,他最終的成就巨大,這使得今天如此多的人要麼完全忘記了托比,要麼從未聽說過他,顯得格外奇怪。不久前,他被認為是世界上最重要和最具影響力的畫家之一。這一事實使得此次展覽的時機和地點特別合適。展覽的時間恰好與2017年威尼斯雙年展重合,這微妙地提醒人們,馬克·托比在1958年的前一屆威尼斯雙年展上創造了歷史。托比在那次博覽會上代表美國,與馬克·羅斯科(Mark Rothko)同台展出。但儘管羅斯科今天在美國享有更高的知名度,卻是托比的一幅名為摩羯座的畫作贏得了1958年威尼斯市繪畫獎——這是自1895年首屆威尼斯雙年展以來,金獎首次頒發給美國畫家。

開放的心態

馬克·托比(Mark Tobey)於1890年出生在美國中西部的威斯康星州中心城(Centerville)。雖然他很快就離開了威斯康星州,但他對那裡的回憶十分美好,並在早期的畫作中經常提到那裡的風景。然而,與他那一代許多偏愛完全在紐約生活和工作的美國抽象畫家不同,馬克·托比在成年生活的大部分時間裡選擇在西雅圖生活和工作。也許正是這個命運的選擇使他獲得了許多自由和開放的心態,這些特質定義了他作為藝術家的發展。另一位經常居住在西雅圖的居民,武術家李小龍(Bruce Lee),對生活的看法與馬克·托比相似。李小龍創立了一種名為截拳道(Jeet Kun Do)的格鬥方式,他將其描述為「無風格的風格」,這意味著格鬥者應該拒絕教條,並對學習一切可能的事物保持開放,然後保留有效的部分,捨棄無效的部分。「無風格的風格」源於李小龍在學習禪宗佛教時所學到的教義,這與馬克·托比多年來對繪畫所發展的方式驚人地相似。

托比在1930年代首次前往亞洲。這次旅行是在他作為畫家掙扎著尋找如何處理空間的時期進行的。他無法決定是要在作品中追求深度和維度,還是放棄這一點,轉而擁抱平面性。在訪問日本、上海和香港期間,他對亞洲藝術家在歷史上如何處理作品中的空間有了新的深刻理解。他早在1920年代居住在西雅圖時就已經學習了中國書法的技術,但這次旅行讓他對書寫和符號如何融入亞洲藝術更大的美學方法有了更全面的認識。這次頓悟讓托比意識到,他不僅應該研究自己文化的藝術創作方式,而應該開放自己,學習所有不同文化的藝術創作方式。

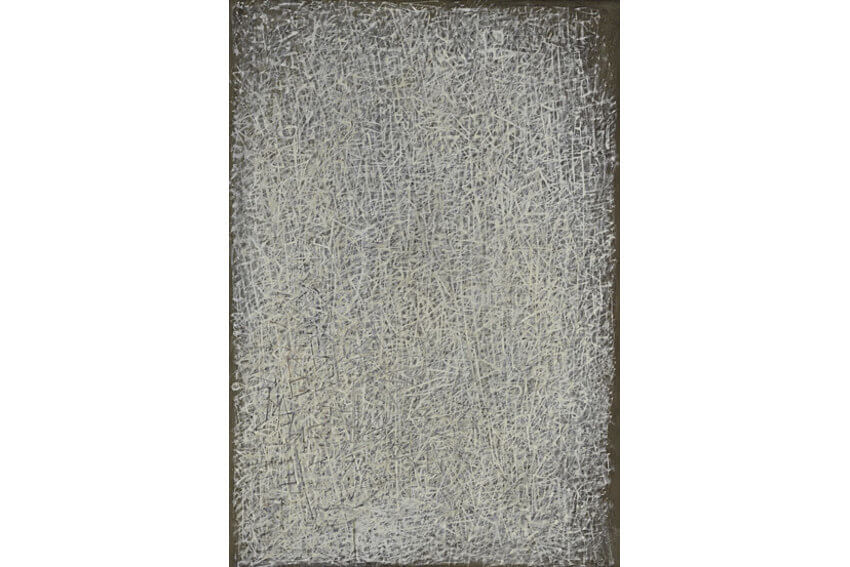

馬克·托比 - 結晶化,1944年,斯坦福大學艾瑞斯與B·傑拉爾德·坎托視覺藝術中心,梅布爾·阿什利·基澤基金,梅利塔和雷克斯·沃恩的贈禮,以及現代與當代收藏基金

馬克·托比 - 結晶化,1944年,斯坦福大學艾瑞斯與B·傑拉爾德·坎托視覺藝術中心,梅布爾·阿什利·基澤基金,梅利塔和雷克斯·沃恩的贈禮,以及現代與當代收藏基金

全身繪畫

在從亞洲回來不久後,托比創作了他最具影響力的畫作之一,名為《百老匯》。這是一種對紐約著名街道形狀、顏色和燈光的某種具象表達。但它在表現手法上是變革性的。這幅作品由數百個微小的、手勢白色標記組成。與書寫的相似性顯而易見,但這些標記並不拼寫出任何具體的內容,也不直接代表現實世界的形狀。它們是喚起情感和詩意的。今天,這幅畫被視為馬克·托比在其職業生涯中將繼續多樣追求的一種美學風格的前身,他稱之為「白色書寫」。

《百老匯》於1936年創作。在接下來的幾年中,托比繼續發展定義該作品的方法。他將自己的書法標記抽象化到無法辨認的地步,並很快放棄了所有具象形狀。他致力於傳達感受,而不僅僅是圖像。最重要的是,他強調用作品覆蓋畫布的整個表面,創作的構圖並不偏袒任何特定區域。這一理念後來被藝術評論家克萊門特·格林伯格強調,他描述了1940年代傑克遜·波洛克所創作的「全覆蓋畫」。但正是馬克·托比,波洛克幾年前曾見過他的畫作,開創了這一方法。

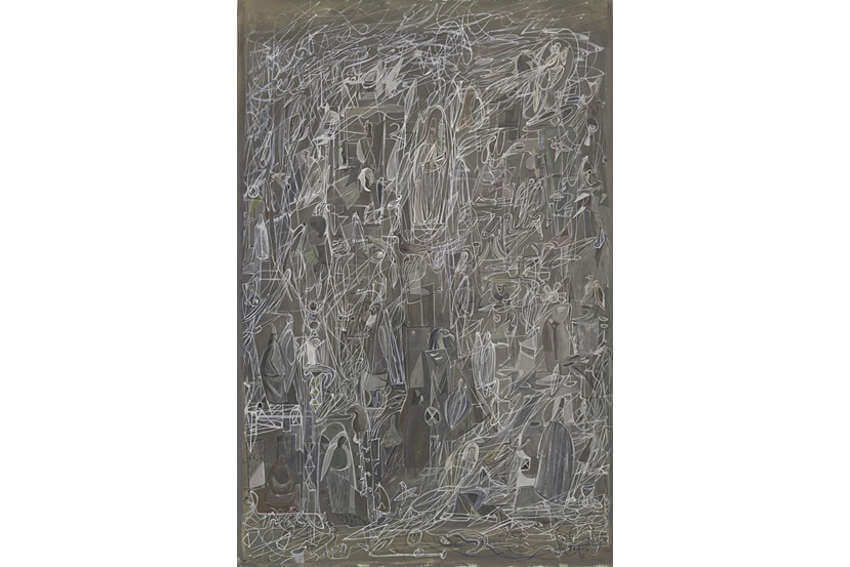

馬克·托比 - 穿線光,1942年,現代藝術博物館,紐約

馬克·托比 - 穿線光,1942年,現代藝術博物館,紐約

無學校學校

馬克·托比(Mark Tobey)無疑與傑克遜·波洛克(Jackson Pollock)及其他紐約學派的藝術家相識。托比的作品曾參加1946年在紐約現代藝術博物館舉辦的展覽十四位美國人,該展覽還包括了阿爾希爾·戈基(Arshile Gorky)和羅伯特·馬瑟維爾(Robert Motherwell)。但與那些紐約藝術家及其支持者格林伯格(Greenberg)所抱持的他們是某種固有美國藝術出現的神話不同,托比拒絕了這一概念。他堅持藝術不應以如此狹隘的標準來定義,也不應被民族主義、政治、文化或地理等小氣的觀念所限制。他拒絕將自己與紐約學派的理念聯繫起來,儘管他的作品顯然是其成員思想的先驅。

相反,托比採取了布魯斯·李後來所描述的相同方法。可以稱之為「無學校的學校」。托比旅行、閱讀、實驗,學習他能學到的各種不同方法,然後保留有效的,放棄無效的。他甚至研究了禪宗佛教,並精通日本水墨畫(黑墨)。他的開放性和探索精神在馬克·托比:穿線之光中所包含的作品選擇中顯而易見,該作品集甚至包括他的一些水墨作品以及從這種技術演變而來的各種畫作,例如城市倒影,該作品直接融入了潑灑的黑墨,以及木材大亨,該作品以更微妙的方式參考水墨畫,與白色書寫的聯繫更為緊密。

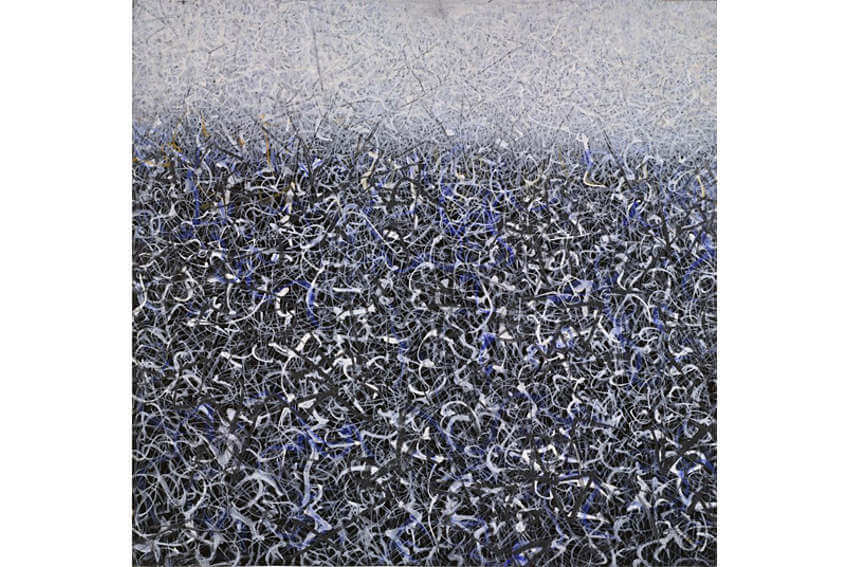

馬克·托比 - 野外,1959年,現代藝術博物館,紐約,西德尼和哈里特·賈尼斯收藏

馬克·托比 - 野外,1959年,現代藝術博物館,紐約,西德尼和哈里特·賈尼斯收藏

一種普遍的美學語言

除了他對民族主義或地區標籤的蔑視之外,某些批評者認為馬克·托比最終被許多美國藝術史作家遺忘的另一個主要原因與他的明顯靈性有關。並不是說美國藝術界是一個無靈性的地方:顯然這不是真的。但馬克·托比所倡導的特定靈性使他與幾乎所有人都產生了矛盾,從藝術家、策展人、畫廊經營者和評論家到藝術界外的人。托比屬於一種信仰,稱為巴哈伊教。這個一神論的巴哈伊宗教的核心信念是對所有人類宗教的價值和尊嚴的持久尊重,成員的目標是通過所有人的團結實現持久和平。這對於一個理智的人來說可能聽起來並不具爭議性,但該宗教還堅持所有宗教都來自單一的神聖來源,所有先知都是同一神性的平等顯現,這些信念與幾乎所有主要宗教的核心信條相矛盾,尤其是基督教、猶太教和伊斯蘭教。

就美國藝術界而言,談論精神是可以的,正如瓦西里·康丁斯基和皮特·蒙德里安所做的那樣;談論普遍性也是好的,正如阿格尼絲·馬丁和許多其他人所做的那樣;而談論超越和沉思則是偉大的,正如馬克·羅斯科所做的那樣。但「宗教」這個詞讓人感到害怕。美國的機構避免那些可能在商業上威脅到他們的事物。雖然現在的情況可能有所不同,但在20世紀中期,公開的宗教議程通常被認為對商業不利。但馬克·托比從來不在乎這些。他毫不猶豫地表達自己的宗教信仰,並且經常宣稱他的目標是利用他的藝術來促進創造一種普遍語言,幫助人類實現團結與和平。但當然,這是否是他在美國被忽視的原因,僅僅是推測。幸運的是,儘管受到故鄉的冷落,托比在其他地方,特別是在歐洲,享有漫長而富有成效的職業生涯,在他生前受到尊敬,今天被認為是像Tachisme和Art Informel等運動的始祖。馬克·托比:穿梭光線目前在意大利威尼斯的佩吉·古根海姆收藏展出,展期至2017年9月10日。

馬克·托比 - 世界,1959年,私人收藏,紐約

馬克·托比 - 世界,1959年,私人收藏,紐約

特色圖片:馬克·托比 - 無題,墨水畫(細節),1944年,阿爾布賴特-諾克斯藝術畫廊的瑪莎·傑克遜收藏,布法羅,紐約

由 Barcio 作品