L'héritage lyrique de Magdalena Abakanowicz

Au cœur du centre-ville de Chicago, 106 personnages de fer massifs et sans tête occupent un champ herbeux à l'extrémité sud de Grant Park, à deux pâtés de maisons des rives du lac. Les personnages semblent marcher dans toutes les directions, mais sont figés à mi-chemin. Créées par le sculpteur polonais Magdalena Abakanowicz, ces formes obsédantes résument étrangement leur environnement : un lieu de structures en acier imposantes et de foules anonymes, un mouvement constant, mais un trafic constant ; un lieu pris dans une négociation sans fin entre les mondes organique et inorganique. Abakanowicz est décédée le 21 avril 2017. Intitulée Agora, cette installation publique permanente est l'une des dizaines d'œuvres monumentales en extérieur qu'elle a réalisées au cours de sa carrière. Au total, Abakanowicz a donné naissance à une population de près de 1000 êtres comme ceux-ci. Elle les appelait parfois des peaux, suggérant qu'elles représentaient sa propre coquille humaine : quelque chose qui s'était détaché d'elle, contenant sa force vitale, sa personnalité et son esprit sacré. Même si elle n’a jamais complètement expliqué leur signification, elle a dit un jour qu’ils témoignaient de « l’horrible impuissance de l’homme face à sa structure biologique ». Ils ne sont évidemment pas vivants, mais ils ne semblent pas non plus complètement morts. Ils appartiennent à une immense œuvre créée par Abakanowicz au cours d’une carrière longue et prolifique, qui confronte la condition de l’humanité dans le monde contemporain d’une manière particulièrement personnelle, souvent dérangeante et pourtant étrangement réconfortante.

Les dangers du privilège

Magdalena Abakanowicz est née dans une famille aisée à Varsovie, en Pologne, en 1930. Ses parents revendiquaient un héritage aristocratique qui remontait à l'empereur mongol Gengis Kahn. Leur lignée était celle des Tatars, l’une des cinq tribus chamaniques et nomades qui contrôlaient autrefois de vastes étendues de l’Asie centrale et nord. Comme beaucoup de Tatars, la famille Abakanowicz s’est installée dans ce qui est finalement devenu la Russie. Mais en raison de leur statut social, ils furent contraints de fuir ce pays lors de la Révolution d’Octobre 1917. Ils s’installèrent en Pologne, mais trois ans plus tard se retrouvèrent à nouveau en danger lors de l’invasion soviétique. Ils s'enfuirent donc à nouveau, cette fois vers la ville polonaise de Gdansk, où ils fondèrent un domaine et eurent une enfant, Magdalena.

Mais neuf années plus tard, les événements mondiaux intervenaient une fois de plus lorsque l'invasion nazie de la Pologne en 1939 obligeait la famille Abakanowicz à fuir à nouveau son domicile. En pleine crise sociale, Magdalena a été séparée de ses parents pendant de nombreux mois. Même après leur réunification, il fallut encore de nombreuses années avant que la douloureuse incertitude et l'anxiété de la guerre ne s'apaisent enfin. Et lorsque la Pologne a été libérée des nazis, les choses ne se sont guère améliorées, car l'occupation soviétique a infligé à la population une pauvreté généralisée et une répression culturelle visant à une homogénéisation sociale totale.

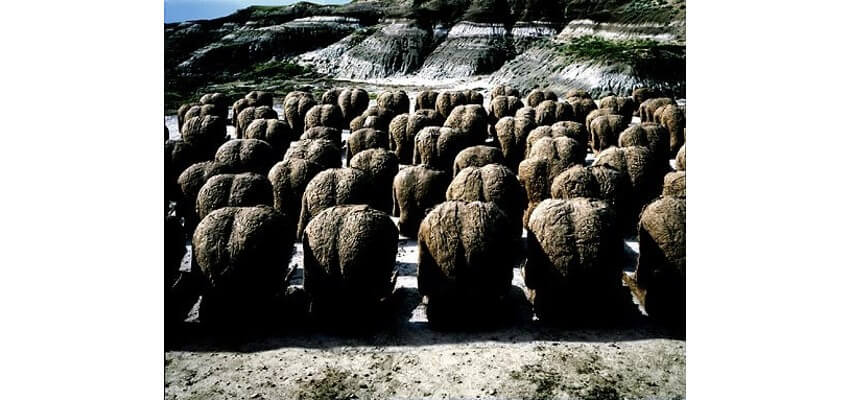

Magdalena Abakanowicz - 80 Backs, 1976-80, burlap and resin, image courtesy the Museum of Modern Art, Pusan, South Korea

Magdalena Abakanowicz - 80 Backs, 1976-80, burlap and resin, image courtesy the Museum of Modern Art, Pusan, South Korea

Un nouveau départ

Malgré sa situation difficile, Magdalena Abakanowicz manifeste très tôt un intérêt pour l’art. Le seul type d’enseignement artistique autorisé sous le régime soviétique d’après-guerre était le réalisme soviétique, un style qui exigeait une adhésion totale à des thèmes réalistes, nationalistes et socialistes. Face à ces restrictions exaspérantes, Abakanowicz s'est consacrée à l'apprentissage de la technique, maîtrisant finalement une gamme de disciplines comprenant la peinture, le dessin, l'imprimerie, la sculpture et le tissage. Sa discipline a porté ses fruits en 1953, un an avant son diplôme universitaire, à la mort de Joseph Staline. Sa mort s'est accompagnée d'un processus rapide de libéralisation en Pologne. Les restrictions culturelles furent levées et les artistes polonais furent à nouveau libres de rejoindre leurs homologues modernistes dans l’avant-garde mondiale.

Abakanowicz s'est lancée dans une exploration visuelle de son propre esprit. Elle est devenue fascinée par les images et les formes de la nature et a développé un intérêt pour les matériaux évoquant le monde naturel primitif. Elle récupérait des cordes sur les quais et déroulait les fibres pour créer de nouvelles formes qui, selon elle, exprimaient quelque chose d'ancien et d'organique. Bientôt, elle a commencé à combiner sa fascination pour la nature avec les traditions chamaniques de son histoire familiale, créant un langage visuel qui exprimait simultanément un lien avec le passé et un scepticisme à l'égard du monde moderne. Au milieu des années 1960, après plus d’une décennie d’expérimentation, elle parvient à une position esthétique qui véhicule un nouveau mysticisme et une nouvelle mythologie à travers des formes abstraites biomorphiques. Étonnamment unique, il était à la fois moderne et primitif, personnel et universel.

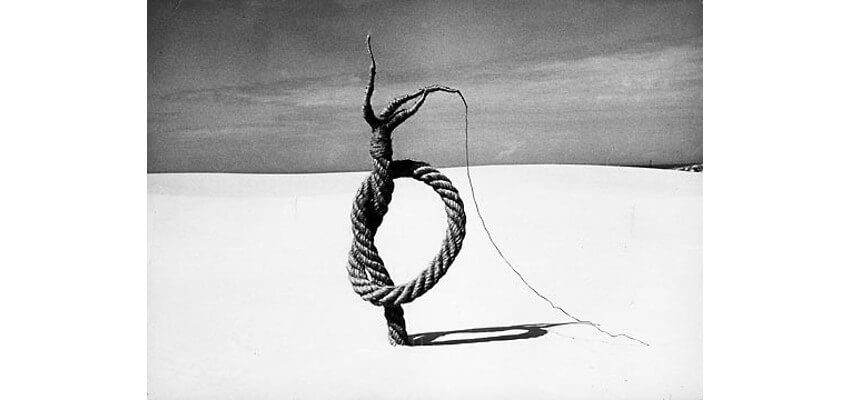

Magdalena Abakanowicz - Rope Installation on a Baltic Dune, 1968, © Magdalena Abakanowicz

Magdalena Abakanowicz - Rope Installation on a Baltic Dune, 1968, © Magdalena Abakanowicz

Les Abakans

Abakanowicz a révélé pour la première fois sa nouvelle vision esthétique au monde lors d'une exposition en 1967, qui comprenait des objets appelés Abakans : des entités chamaniques et abstraites auxquelles elle a donné son nom. Fabriqués à partir de sisal teint à la main, un type de fibre naturelle utilisée dans la fabrication de cordes, les Abakans étaient massifs et imposants. Les objets tissés à la main étaient drapés sur des cadres métalliques et suspendus au plafond, ressemblant à des objets sacrés primitifs. Ils évoquaient des peaux d'animaux d'un passé lointain ainsi que des vêtements en lambeaux et des bidonvilles de réfugiés de guerre modernes.

L'échelle des Abakans était terrifique. Ils s'étendaient du plafond au sol, et résultaient parfois en des environnements entièrement clos enveloppés par les formes. Beaucoup de gens percevaient les Abakans comme austères et horrifiants. Ils se dressaient en un contraste dramatique avec le travail géométrique constructiviste qui était réalisé par la plupart de ses contemporains polonais à l'époque. Néanmoins, ils ont apporté à Abakanowicz une reconnaissance instantanée et l'ont établie comme une voix de premier plan de la nouvelle avant-garde polonaise.

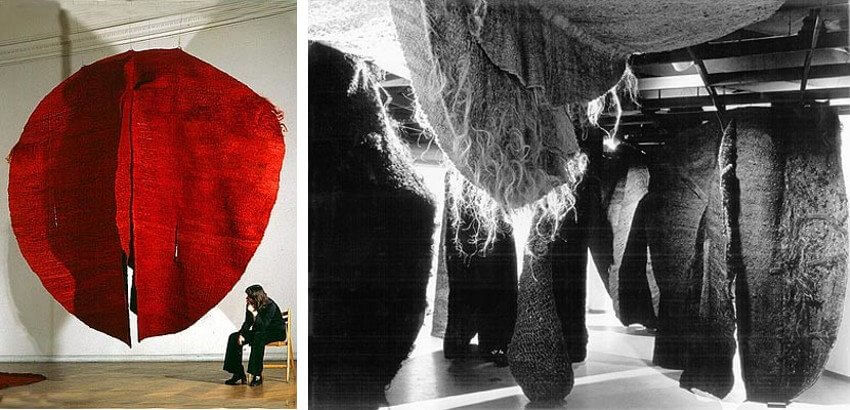

Magdalena Abakanowicz - Abakan Red, 1969, sisal weaving on metal support (left) and installation of Abakans in Sodertalie, Sweden, 1970 (right), © Magdalena Abakanowicz

Magdalena Abakanowicz - Abakan Red, 1969, sisal weaving on metal support (left) and installation of Abakans in Sodertalie, Sweden, 1970 (right), © Magdalena Abakanowicz

Formes organiques

Pendant que le public se concentrait sur les qualités monstrueuses des Abakans, Abakanowicz se concentrait sur une de leurs autres qualités essentielles : leur douceur. En 1970, elle abandonne ces formes massives et utilise à la place les mêmes matériaux et techniques, ainsi que le principe directeur de la douceur, pour commencer à façonner des objets ovoïdes abstraits biomorphiques et des formes quasi-humanoïdes. Elle a donné à ses nouvelles formes des noms comme Heads et Backs, faisant référence à leur ressemblance avec des éléments figuratifs humains. Ils étaient constitués de fibres naturelles et semblaient posséder les mêmes qualités visuelles que la peau humaine vieillie. Mais les formes contenaient également un certain nombre de qualités abstraites qui invitaient à une contemplation plus profonde.

Ce qui est le plus frappant, c'est l'anonymat de ces formes. Si ce sont des têtes et des dos, nous devrions avoir un certain lien personnel avec elles : peut-être un peu de sympathie. Mais elles sont dismembrées ; dissociées de leur humanité. Ce ne sont que des objets. Nous pouvons les apprécier uniquement pour leur matérialité et leur forme. Nous pouvons apprécier leur couleur et texture, et leur forme. Nous pouvons apprécier le fait que chaque objet a été tissé à la main par Abakanowicz, fait par la créatrice à son image. Il y a quelque chose de grotesque en elles, et pourtant quelque chose d'édenique. Elles parlent de l'origine de notre espèce, et laissent également entrevoir sa fin inévitable.

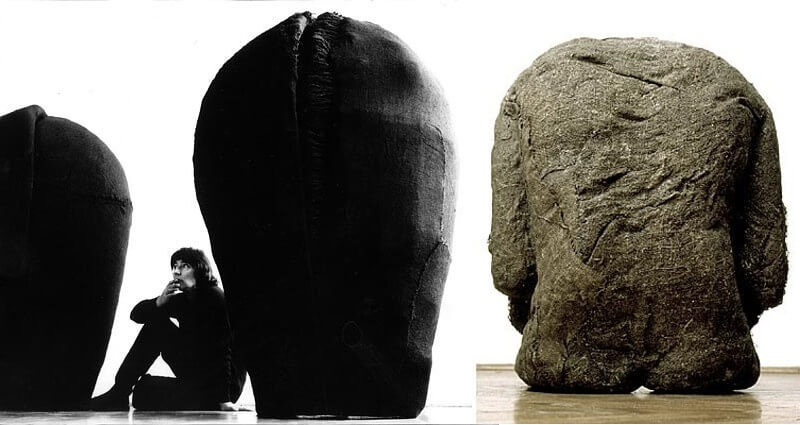

Magdalena Abakanowicz - Heads, 1972, Burlap and hemp on metal support, © Magdalena Abakanowicz and one of 40 Warsaw Backs, 1976/80, burlap, resin, each different, image courtesy of the Sezon Museum of Contemporary Art, Tokyo

Magdalena Abakanowicz - Heads, 1972, Burlap and hemp on metal support, © Magdalena Abakanowicz and one of 40 Warsaw Backs, 1976/80, burlap, resin, each different, image courtesy of the Sezon Museum of Contemporary Art, Tokyo

La nature humaine

Peu à peu, Abakanowicz ajoute encore plus d’humanité à ses personnages. Et simultanément, elle a également ajouté davantage de références à la nature. Une série intitulée Seated Figures qu'elle a créée au milieu des années 1970 capture un moment de son développement esthétique où elle a harmonieusement marié l'humanité et la nature. Les formes humaines assises sont sans tête et anonymes, mais elles présentent un degré élevé de détails anatomiques, tels que la cage thoracique, les muscles pectoraux et les orteils. Les formes parcourent des lignes sinueuses qui semblent d'abord évoquer des veines ou peut-être des tendons. Mais bientôt, les lignes se révèlent moins comme des veines que comme des vignes. Les formes prennent alors la présence d'arbres humanoïdes.

Magdalena Abakanowicz - Seated Figures, 1974-79, burlap and resin, steel pedestal, eighteen pieces, image courtesy of Muzeum Narodowe, Wroclaw

Magdalena Abakanowicz - Seated Figures, 1974-79, burlap and resin, steel pedestal, eighteen pieces, image courtesy of Muzeum Narodowe, Wroclaw

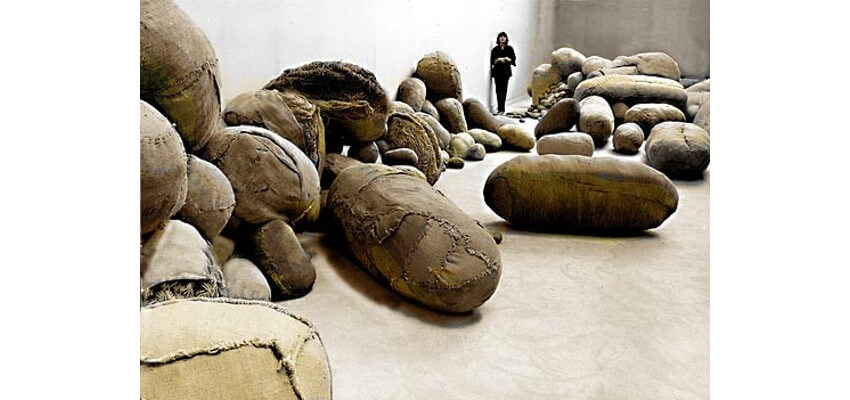

Ensuite, Abakanowicz a développé la notion de combiner des éléments biomorphiques avec des formes humanoïdes en créant une installation pour la Biennale de Venise intitulée Embryologie. Cette installation se composait d'environ 800 formes ovales tissées à la main. Les objets ressemblent d'abord à des pierres peut-être, ou à de simples sacs en toile de jute conçus pour transporter quelque chose. Mais en considérant le nom Embryologie, ils ne peuvent s'empêcher de prendre le caractère d'œufs. Ce sont des formes douces et délicates qui contiennent un certain mystère secret. Elles protègent ce qui est à l'intérieur d'elles et pourtant, comme nous pouvons le voir avec beaucoup des formes qui éclatent, elles sont aussi fragiles.

Magdalena Abakanowicz - Embryology, installation at the 1980 Venice Biennale, Burlap, cotton gauze, hemp rope, nylon and sisal, © Magdalena Abakanowicz

Magdalena Abakanowicz - Embryology, installation at the 1980 Venice Biennale, Burlap, cotton gauze, hemp rope, nylon and sisal, © Magdalena Abakanowicz

Les arbres sont frères

Au fil du temps, les références à la nature qu'Abakanowicz a incluses dans son œuvre sont devenues plus explicites, et parfois même incluaient de réels éléments naturels. À la fin des années 1980, Abakanowicz a créé une série de sculptures dans lesquelles des sections de vrais arbres étaient combinées avec des éléments métalliques et des bandes de toile de jute. Elle a appelé cette série Jeux de guerre. En raison du titre, les pièces évoquent des amputations impies de la nature, comme on peut souvent le trouver dans des paysages brisés par la guerre. La toile de jute ressemble à un bandage enroulé autour d'un membre sectionné, tandis que l'ajout d'extensions métalliques à ces éléments naturels donne l'impression que les objets ont été modifiés pour fonctionner d'une manière nouvelle et absurde grâce à l'ajout de la technologie moderne.

Magdalena Abakanowicz - Zadra, from the War Games series, 1987-89, 91-93, wood, iron, burlap, image courtesy of the Hess Collection, California, USA

Magdalena Abakanowicz - Zadra, from the War Games series, 1987-89, 91-93, wood, iron, burlap, image courtesy of the Hess Collection, California, USA

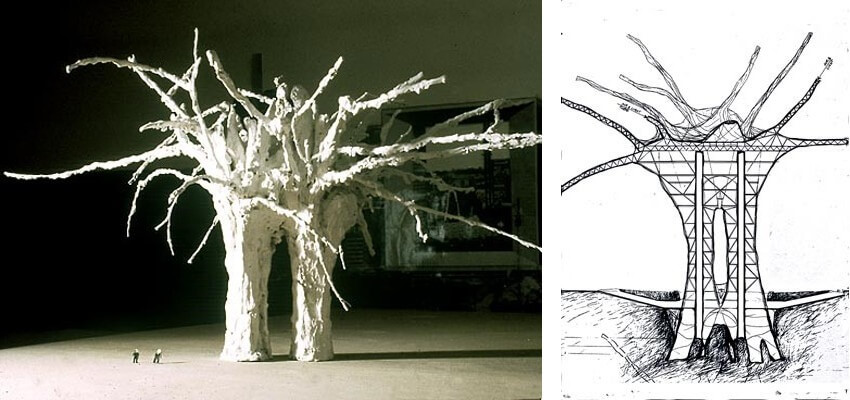

En 1991, Abakanowicz a réalisé ce qui était peut-être son expression ultime du mariage de la nature et de la culture humaine avec sa proposition à un concours de design parrainé par le gouvernement parisien. Le concours visait de nouveaux modèles de structures à construire à La Défense, une zone de développement élargie qui permet à la ville antique d'inclure également des réalisations architecturales modernes. Abakanowicz a soumis des projets pour ce qu'elle a appelé Architecture arboricole. Les structures ressemblaient à des troncs d'arbres massifs, qui à l'intérieur seraient des structures utiles, et à l'extérieur seraient couverts de végétation.

Magdalena Abakanowicz - Proposal for Arboreal Architecture for La Défense, Project for enlargement of the Grande Axe of Paris, 1991, organic-shaped buildings with vertical gardens, © Magdalena Abakanowicz

Magdalena Abakanowicz - Proposal for Arboreal Architecture for La Défense, Project for enlargement of the Grande Axe of Paris, 1991, organic-shaped buildings with vertical gardens, © Magdalena Abakanowicz

L'être humain

Même si bon nombre de ses œuvres les plus célèbres étaient spectaculaires par leur ampleur et parfois choquantes par leur apparence, certaines des œuvres les plus profondes d'Abakanowicz sont celles qui parlent le plus doucement. L’une de ces œuvres est une installation extérieure en Lituanie composée de 22 objets ovoïdes en béton ressemblant à des œufs. Les formes pourraient facilement être confondues avec des rochers naturels. Ils espèrent tranquillement tenir leur promesse. Une autre œuvre à la voix douce et d'un grand impact est son installation de 40 figures humaines partielles à Hiroshima précédant l'occasion du 50e anniversaire de l'attaque nucléaire sur cette ville pendant la Seconde Guerre mondiale. L'installation, intitulée Space of Becalmed Beings, parle simultanément du calme des morts, ainsi que d'un espace dédié aux humains vivants qui souhaitent trouver le calme en eux-mêmes, à travers la contemplation de l'humanité, de la nature et art.

Magdalena Abakanowicz - Space of Unknown Growth, 1998, 22 concrete forms, image courtesy Europos Parkas Collection, Lithuania

Magdalena Abakanowicz - Space of Unknown Growth, 1998, 22 concrete forms, image courtesy Europos Parkas Collection, Lithuania

En 2005, Magdalena Abakanowicz a reçu un prix d'honneur de la part du International Sculpture Center à New York. Dans son discours d'acceptation du prix, elle a défini ce qu'est la sculpture. Elle a dit : « Avec une continuité impressionnante [sculpture] témoigne du sens évolutif de la réalité de l'homme, et satisfait la nécessité d'exprimer ce qui ne peut être verbalisé. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au monde inconcevable que nous avons nous-mêmes créé. Sa réalité se reflète dans l'art ». Dans cette déclaration, le but et le sens de son œuvre sont au moins partiellement révélés. Elle a travaillé pour communiquer ce qui ne peut être exprimé par des mots : la vérité du sentiment humain, l'inconscient collectif ancien et le lien indéfectible que l'humanité a avec les lois de la nature.

Magdalena Abakanowicz - Space of Becalmed Beings, 1992/93, 40 bronze figures from the Backs series, image courtesy Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Hiroshima, Japan

Magdalena Abakanowicz - Space of Becalmed Beings, 1992/93, 40 bronze figures from the Backs series, image courtesy Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Hiroshima, Japan

Image en vedette : Magdalena Abakanowicz - Agora, 2005-2006, 106 figures en fer à Grant Park, Chicago, © Magdalena Abakanowicz

Toutes les images utilisées à des fins d'illustration uniquement

Par Phillip Barcio