通过朱塞佩·佩农的淋巴矩阵的精神看抽象与贫穷艺术

2019年在巴黎的伊纳宫(Palais d’Iéna)举行的国际当代艺术博览会(Foire Internationale d'Art Contemporain,FIAC)上,游客们欣赏到了一个罕见的艺术装置:林法矩阵(Matrice di Linfa),这是一个长达40米的被切开的松树雕塑,由朱塞佩·佩农(Giuseppe Penone)于2008年首次展示。当观众第一次在宫殿的大堂中注意到林法矩阵时,可能并没有将其视为当代艺术作品。他们可能会认为这是一个维京独木舟的展品。这棵被纵向切割、中央被雕刻、并且其树枝在80厘米处被切断的倒下的树木,确实像是一种古老的交通工具,其短小的桨在神秘的河流中推动着它。然而,仔细观察后,更多的干预措施变得显而易见。一种模拟树脂的植物树脂像溪流一样流经空腔,覆盖着佩农用手和脚留下的身体印记。地板上铺着皮革片。在一篇附带的文章中,佩农写道:“一棵翻倒的松树的树干失去了一些植物的特性,暗示着一种不同的动物性质;那些在风中移动的树枝,曾推动树木向光明生长,现在像祭坛一样环绕着它。”这件作品独特而难以解读,完美地体现了佩农所帮助开创的艺术哲学:穷艺术(Arte Povera)。这一革命性的美学视角最早由杰尔马诺·切兰特(Germano Celant)在1967年其宣言《游击队的笔记》中总结。穷艺术拥抱人性与自然。在他的宣言中,切兰特猛烈抨击了他在美国看到的艺术系统性去人性化现象,那里的自封权威如评论家、策展人、教授和经销商与历史勾结,制造所谓的艺术运动。“那里是一种复杂的艺术,”他写道,“这里是一种贫乏的艺术,致力于当下。目标是解放……废除所有以类别(无论是“流行”还是“操作”或“原始结构”)为基础的立场,转而聚焦于那些对我们感知的精细化没有任何增添的手势,不将自己作为艺术与生活对立,不导致自我与世界的两个不同层面的破裂与创造。”

个性现在

关于贫穷艺术的一个持久误解是,贫穷这个词与作品中使用的材料的廉价或脆弱性有关。事实上,在《游击队的笔记》中,切兰并没有提到贫穷艺术必须使用不会持久的材料。实际上,恰恰相反。他建议贫穷艺术可以使用艺术家选择的任何手段或材料。“艺术家成为游击战士,”他说,“能够选择他的战斗地点。”这种谬论可能是由于对第一代贫穷艺术家作品的误读而产生的概括,比如皮诺·帕斯卡利,他在作品中使用简单的成分如泥土和水;皮耶罗·吉拉尔迪,他从五金店中挪用平凡的日常物品;皮耶罗·曼佐尼,他用自己的排泄物创作艺术;或者阿尔贝托·萨基,他说:“我选择使用贫穷材料来证明它们仍然可以有用。”

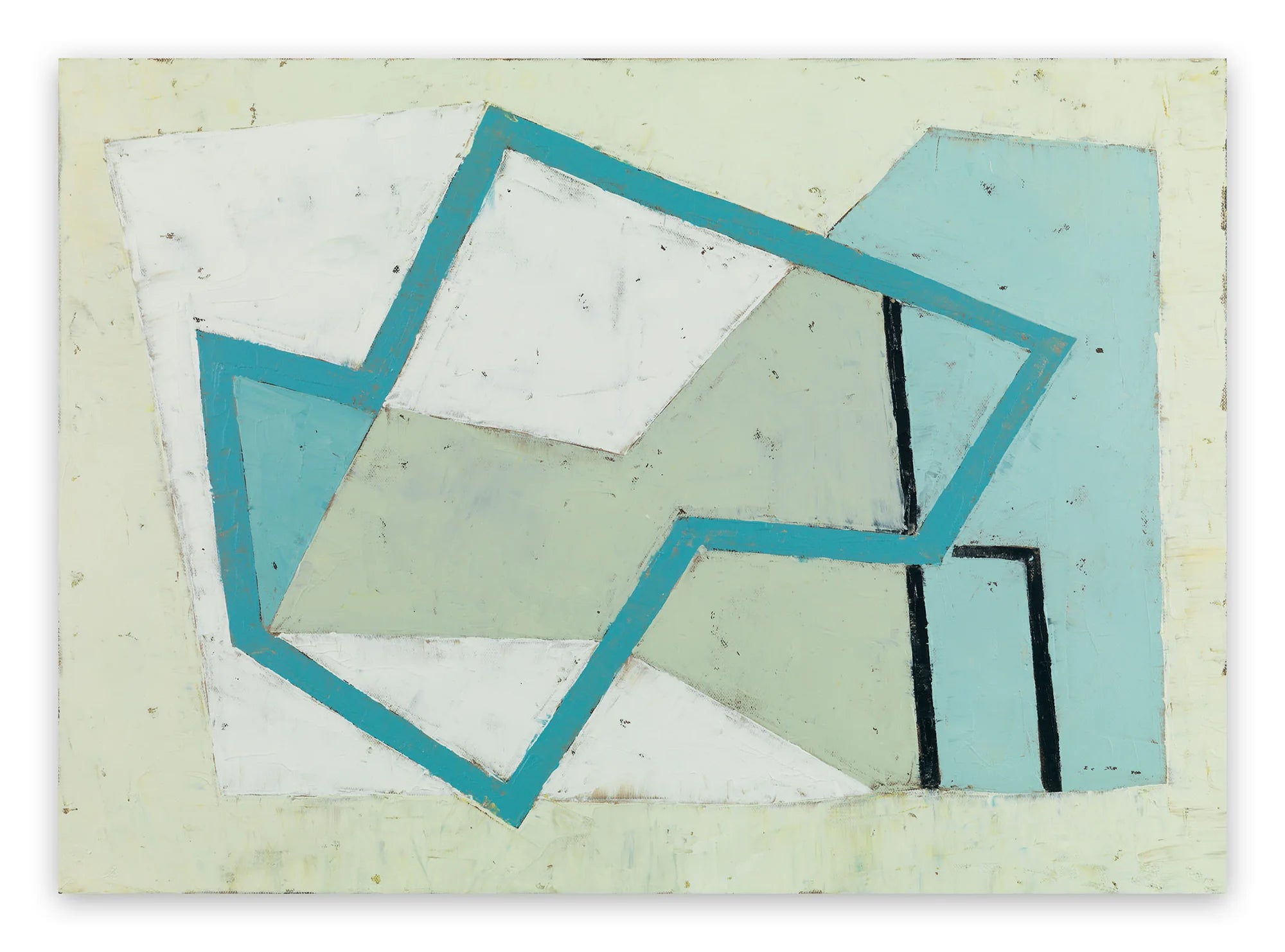

朱塞佩·佩农,树液矩阵,伊纳宫,2019年10月,展览视图。朱塞佩·佩农,树液矩阵,2008年。冷杉树、树脂、陶土、皮革、金属,131 x 4500 x 212 厘米。照片来源:瑞贝卡·法纽尔 © 伊纳宫,建筑师奥古斯特·佩雷,UFSE,SAIF。感谢佩农档案馆和玛丽安·古德曼画廊,纽约,巴黎,伦敦。

然而,萨基使用的关键字是“选择”。假装所有Arte Povera艺术家都做出了相同的选择,忽视了贾尼·皮亚琴蒂诺的作品,他使用了亚克力、橡胶、聚酯、铁和铜等材料;或者阿利赫罗·博埃蒂,他今天最著名的是他的地图。博埃蒂在他的作品中使用了从邮票到塑料笔的各种材料,但物质性并不是他主要关注的内容。最重要的是表达个人声明,或自明的、经验性的声明,例如指出世界的明显文化多样性。事实上,切兰特所说的Arte Povera的唯一本质是艺术家优先考虑个体性。撇开性别语言不谈,他的宣言颂扬自我,声明“人就是信息。自由,在视觉艺术中,是一种全污染的细菌。艺术家拒绝所有标签,只与自己认同。”切兰特甚至沉思,贫穷艺术这个词可以轻易地与富裕艺术这个短语互换,得益于“艺术解放所提供的巨大工具和信息可能性。”

朱塞佩·佩农,树脂矩阵,2008(细节)。冷杉树、树脂、陶土、皮革、金属,131 x 4500 x 212 厘米。照片来源:瑞贝卡·法纽尔。感谢佩农档案馆和玛丽安·古德曼画廊,纽约,巴黎,伦敦。

消除陈词滥调

关于贫穷艺术的另一个误解是,它是一个在20世纪中叶开始并结束于意大利的运动。实际上,它一直存在,并希望永远存在。切兰只是为一种一直是人类状况一部分的现实赋予了语言:结构化治理与无领导自由之间的内心斗争。在这方面,贫穷艺术的精神在我们所知的最古老的艺术中显而易见:西北西班牙的旧石器时代洞穴艺术。我们可以看到,这些艺术作品是用可用的材料制作的,并且似乎反映了人性和自然。但我们对创作这些作品的艺术家的社会结构一无所知。他们是自由的吗?他们是囚犯吗?他们是结构化社会的一部分吗?他们是非等级制部落的自愿成员吗?他们的作品永远抵制被完全解释,除了说它存在——一个完美的贫穷艺术声明。

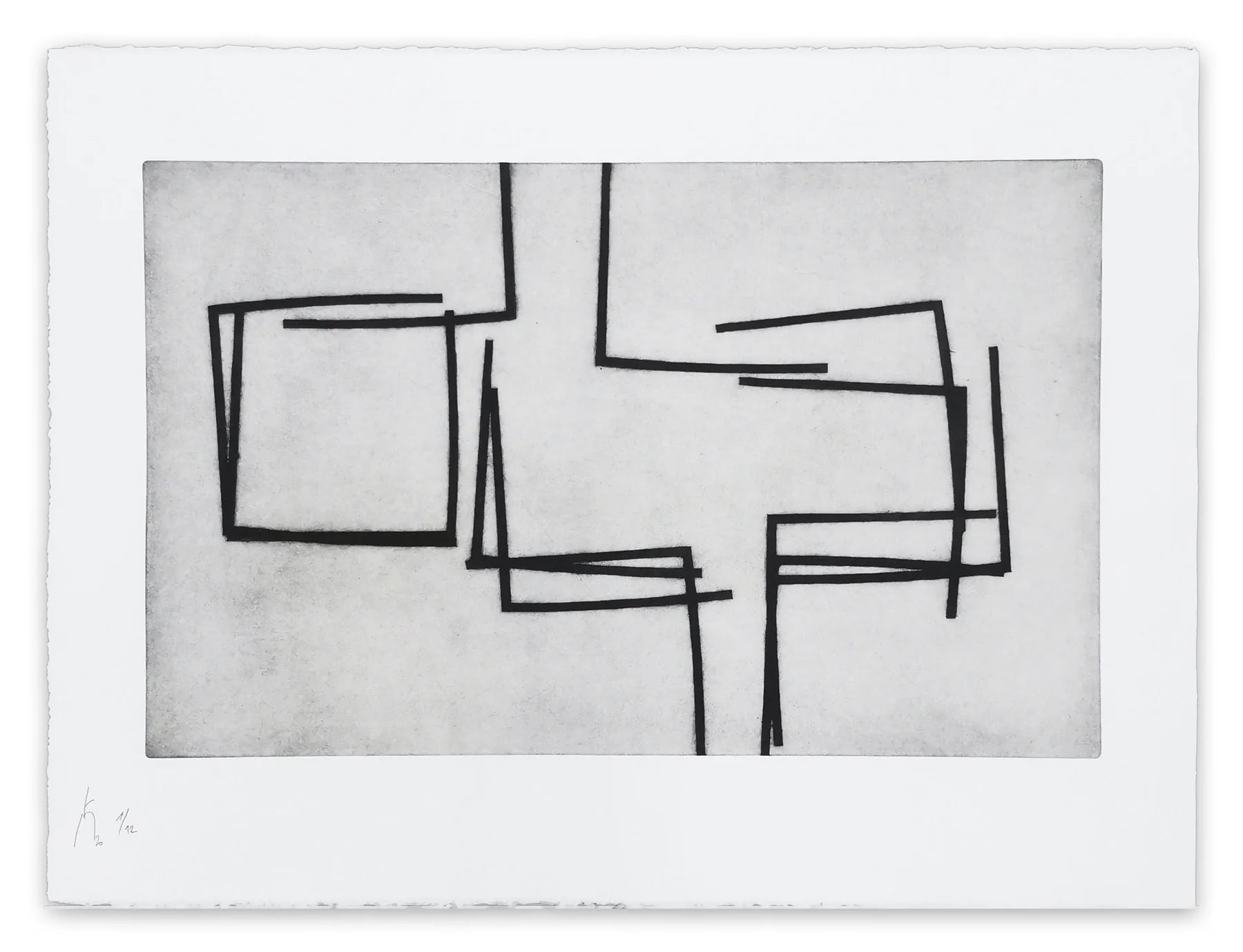

朱塞佩·佩农,《树叶的思考》,2016年。青铜,河石,189 x 132 x 315 厘米。照片来源:Rebecca Fanuele © Palais d’Iéna,建筑师奥古斯特·佩雷,UFSE,SAIF。感谢佩农档案馆和玛丽安·古德曼画廊,纽约,巴黎,伦敦。

可以说,这种精神也是促使马塞尔·杜尚不断质疑社会机构所认为的艺术的原因,这也是激励了Gutai Group、Fluxus、新现实主义者和零组进行模糊探索的动力。它仍然存在于无数当代艺术家的实践中,这些艺术家创作无法归类的作品,或抵制重复自己的压力。正如切兰特在他的宣言中所写的:“这项工作致力于记录‘每一个瞬间的不可重复性’。”这种承诺难道不是抽象艺术的核心吗?通过对那些绝对不确定的事物做出明确的陈述,每位抽象艺术家在某种程度上都帮助我们逃离“教条的一致性”,以便我们能够获得自由。在他们孤独的方式中,朝着未知的表达和之前未见的显现努力——或许是徒劳地希望不去复制已经存在的东西——这些艺术家是Arte Povera主要愿望之一的继承者:消除陈词滥调。

特色图片:朱塞佩·佩农 - 《叶子的思考》,2016年,细节。照片来源:Rebecca Fanuele © Palais d’Iéna,建筑师奥古斯特·佩雷,UFSE,SAIF。感谢佩农档案馆和玛丽安·古德曼画廊,纽约,巴黎,伦敦。

所有图片仅用于说明目的

由 Barcio 发表