抽象藝術能改變我們的心態嗎?可以!一項新研究發現

一項新的抽象藝術研究聲稱人類大腦以不同的方式處理抽象藝術和具象藝術。這項研究由來自紐約哥倫比亞大學的四位研究人員主導。參與者被展示了四位藝術家的21幅不同畫作的圖片,其中一些被認為是具象的,一些被認為是部分抽象的,還有一些被認為是純粹抽象的。然後,參與者被要求扮演策展人的角色,將每幅畫作放置在明天或一年後將舉行的展覽中,展覽地點要麼是在附近,要麼是在遙遠的地理區域。這項研究的基礎是所謂的建構層次理論,即假設距離越遠,無論是在空間還是時間上,人們對其的思考就越抽象。研究結果發表在一份名為“基於建構層次理論的觀者對抽象和具象藝術反應的客觀評估”的報告中,該報告刊登於科學期刊美國國家科學院院刊。如果這份報告可信,那麼它將結束藝術領域關於抽象、具體、現實或具象等美學區分有效性的長期辯論,這些區分在某些人看來是任性和任意的。然而,儘管認為科學能夠衡量人類對美學現象的反應是多麼誘人,我個人仍然持懷疑態度。事實上,在我看來,有理由得出結論,這項特定研究的結果根本不應被賦予任何可信度,而美學區分和分類的問題仍然像往常一樣懸而未決。

代表性的問題

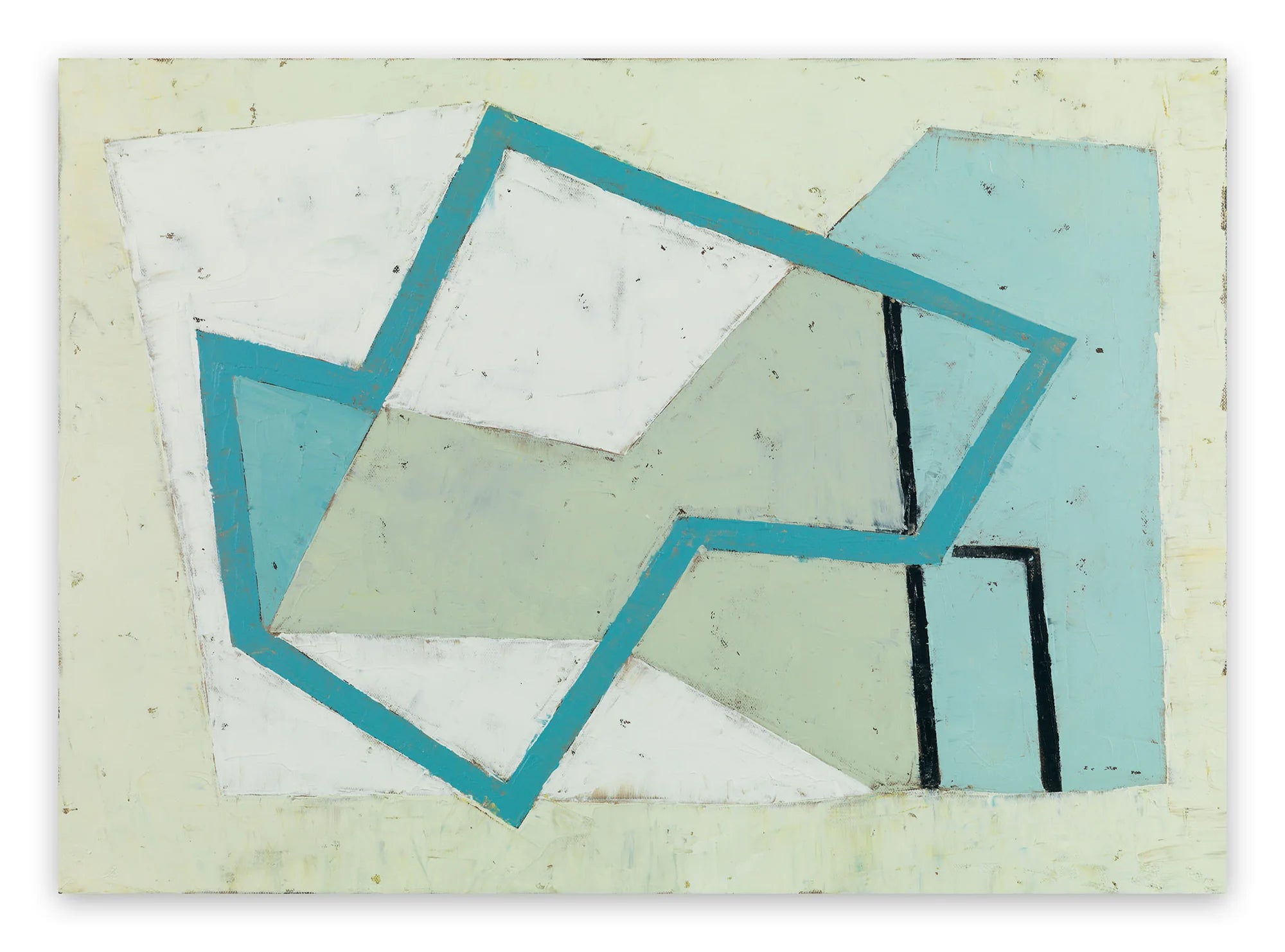

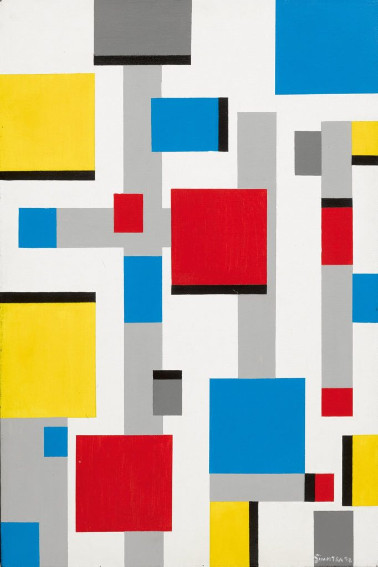

與其使用比喻藝術這個詞語,就像進行這項研究的研究者所做的那樣,不如使用表現藝術這個詞?這兩者基本上是同義的:藝術為觀眾提供了一個可識別的、普遍認同的現實形象。然而,表現這個詞的附加好處在於引起注意我認為這項特定研究的根本問題:在所選藝術家和研究者所聘用的參與者之間的代表性問題。被選中參加研究的四位藝術家——查克·克洛斯、皮特·蒙德里安、馬克·羅斯科和克利福德·斯蒂爾——都是(或曾經是)白人男性。這些個別作品是從機構收藏中選出的,而這些收藏本身是根據一個有偏見的父權體系積累的,這一體系已被充分記錄,排除了女性、有色人種、殘疾人士、宗教少數群體和其他邊緣化的藝術家。

至於這項研究的參與者是誰,根據研究人員的說法,21幅畫作展示給了840名亞馬遜機械土耳其工人,或稱為Turkers——由亞馬遜運營的眾包服務管理的零工工作者。Turkers是獨立承包商,賺取的中位數時薪約為每小時2美元。大約一半的人被認為位於美國,而35%則位於印度。行業數據顯示,美國的Turkers主要是女性和白人。Turkers可以是私人個體,也可以是點擊農場的一部分。除了哥倫比亞大學為何將其科學研究外包給一個以剝削絕望工人而聞名的服務的問題外,我主要想問的是,我們是否應該根據一項使用經濟上被剝削的受訪者進行的研究結果來理解人類如何對抽象藝術作出反應,這些受訪者與當代人類的代表性橫截面毫無相似之處,並且評價的藝術作品也不代表整個藝術創作群體的作品。

法蘭克·辛納屈 - 蒙德里安的抽象(1991)。照片由蘇富比提供。

以考試為教學

另一個懷疑這項研究有效性的原因是,人類對美學現象的反應基本上比這些研究者所假設的要複雜得多。除了這些畫作被認為是抽象還是具象之外,還有太多因素可能影響參與者對作品的反應。個人偏見很可能發揮了作用,特別是考慮到參與這項研究的Turkers在參加之前對藝術和藝術教育的接觸程度未知。此外,建構層次理論本身充滿了謬誤、假設和概括。它假設,例如,所有人對時間、空間和社會距離的感知都是相同的,所有人類的心智都將遙遠的事件視為模糊的,而即將發生的事件視為具體的。告訴那些我們都知道的人,他們已經計劃好未來兩個月的餐點,或者提前一年預訂假期安排。生活經驗告訴我,每個人最終都以特有的方式感知他們與時間、空間和社會的個人關係。

那麼,抽象藝術能改變我們的心態嗎?當然——我見證過這種情況發生過很多次。但我們能期待它總是這樣嗎?不——我也見證過這一點。我提出一種可能性,即人們一般,或任何特定個體,對抽象或具象藝術作品的反應問題不僅是不可知的,而且是無關緊要的。每個人都是獨特的。每件藝術作品都是獨特的。對某位觀眾來說似乎是抽象的東西,對另一位觀眾來說卻可以被視為完全現實的。同時,一些具象藝術的觀眾似乎僅僅對作品的形式方面作出反應,比如顏色、形狀或質感。因此,我對「基於建構層次理論的觀者對抽象和具象藝術的反應的客觀評估」的評價,不僅是基於一項構建不良的研究,而且也錯過了重點。如果我們能預測人類大腦對一件藝術作品的反應,那麼擁有大腦的意義又何在呢?

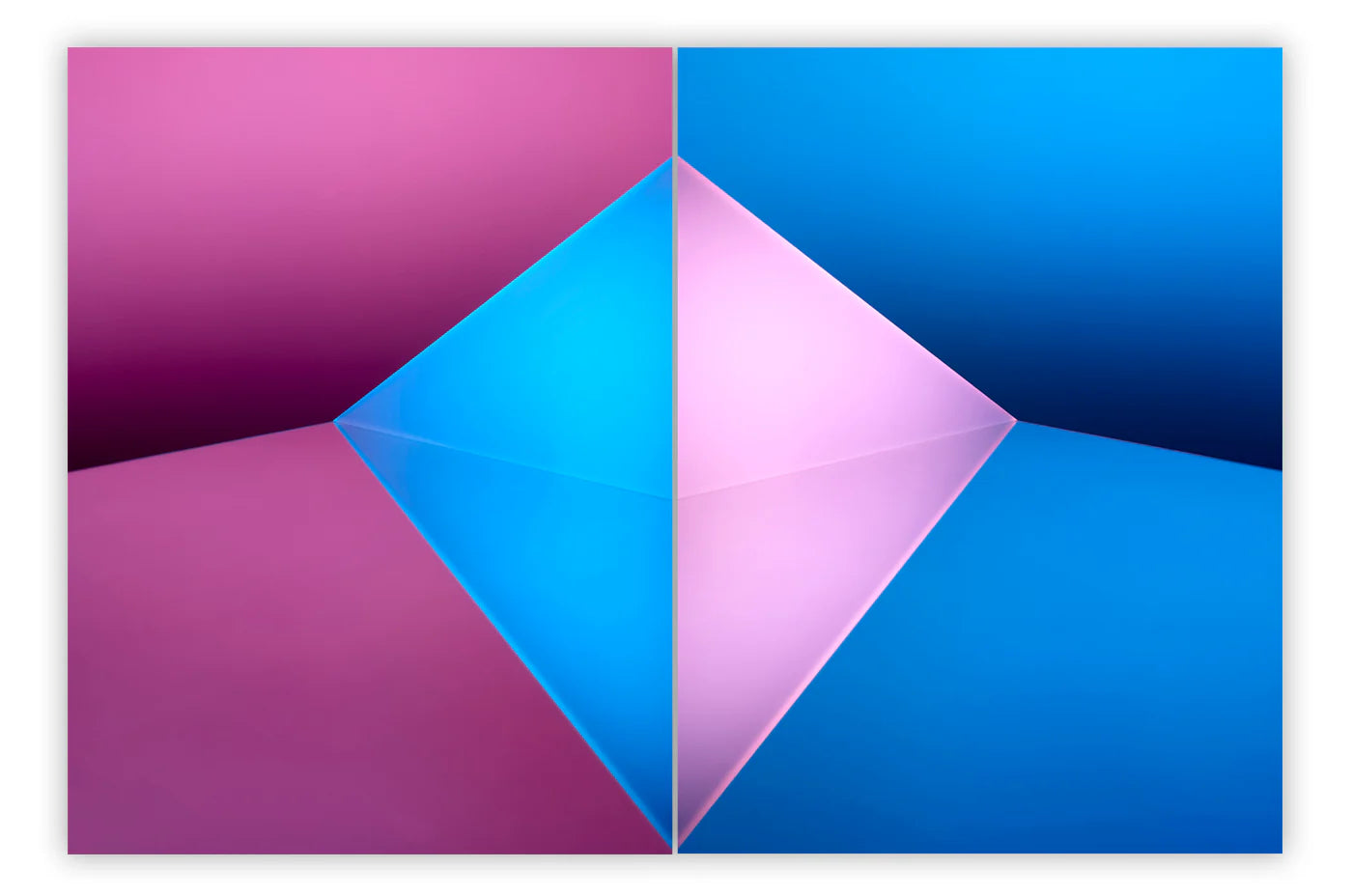

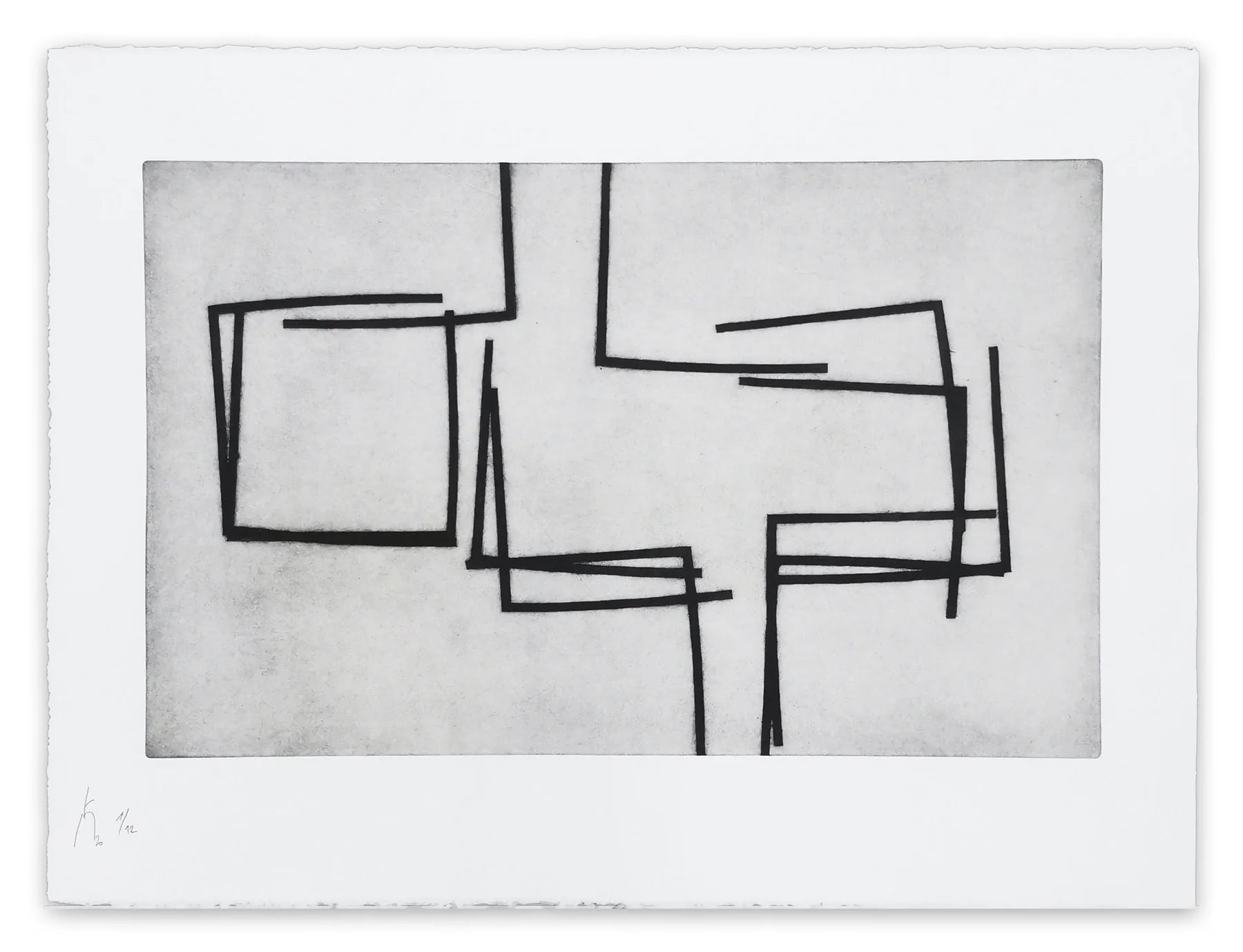

所有圖片僅用於說明目的

由 Barcio 作品