華盛頓色彩學派的微妙影響

華盛頓色彩學派的故事是一個警示故事。表面上(可以這麼說),這只是一個關於六位畫家的簡單故事:肯尼斯·諾蘭、莫里斯·路易斯、基因·戴維斯、霍華德·梅林、托馬斯·唐寧和保羅·里德。他們曾經都生活在華盛頓特區,並且都參與了一種類似的抽象繪畫,這種繪畫以平坦、實心的鮮豔顏色為特徵,通常使用未上漆的畫布上塗抹馬格納丙烯顏料。最重要的是,每位畫家的作品都曾參加過華盛頓色彩畫家,這是一個於1965年在短暫但影響深遠的華盛頓現代藝術畫廊(WGMA)開幕的展覽。但在這個相對無害的故事情節之下,潛藏著一個模仿者、操控者和文化神話創造者的世界,一旦理解其本質,就提供了一個批判性地看待藝術趨勢如何扎根的機會,以及畫廊經營者、策展人和評論家如何對藝術史的接受敘事施加影響。

背景故事

日期:1952年。一位名叫海倫·弗蘭肯塔勒的年輕抽象畫家正在紐約市的工作室裡進行實驗。她使用油畫顏料,像大多數油畫家一樣,她通常會先對畫布進行底漆處理,然後再塗抹油畫顏料,並將顏料稀釋到剛好可以使用的程度。但在這一天,她有了靈感。她決定大幅稀釋她的油畫顏料,而不是用刷子將它們塗在已上底漆的畫布上,她將一塊未上底漆的畫布放在地板上,然後將稀釋的顏料直接倒在上面。顏料滲透進畫布,染色纖維,並以意想不到的方式在表面上擴散。她將這次第一次實驗性努力的結果命名為山與海。其空靈的輕盈感是由於顏色與表面及彼此之間的互動,這要歸功於她剛剛發明的新技術。

1952年,美國最具影響力的藝術評論家之一是名叫克萊門特·格林伯格(Clement Greenberg)的人。他在海倫·弗蘭肯塔勒(Helen Frankenthaler)創作她的開創性作品《山與海》(Mountains and Sea)後不久,進行了一次工作室訪問。格林伯格立即認識到她創新中的天才。但格林伯格並不僅僅是將弗蘭肯塔勒視為她顯然是的前衛畫家,而是邀請了他尊敬的兩位男性畫家,莫里斯·路易斯(Morris Louis)和肯尼斯·諾蘭(Kenneth Noland),從華盛頓特區來看看弗蘭肯塔勒所做的事情。然後,格林伯格鼓勵他們採用這種令人興奮的新技術並在他們的作品中使用,於是他們這樣做了。隨著他們在自己的實驗中進一步發展這種技術,格林伯格支持路易斯和諾蘭成為他所創造的藝術運動的前沿,這個運動叫做後畫派抽象(Post Painterly Abstraction),其特徵是平坦的表面,並且是他所創造的更大運動的一部分,這個運動叫做色彩學派(Color School),它主張色彩在其他美學元素之上的首要性。

Helen Frankenthaler - Mountains and Sea, 1952, Oil and charcoal on unsized, unprimed canvas, 219.4 × 297.8 cm, © 2014 Helen Frankenthaler Foundation, Inc./Artists Rights Society (ARS), New York

Helen Frankenthaler - Mountains and Sea, 1952, Oil and charcoal on unsized, unprimed canvas, 219.4 × 297.8 cm, © 2014 Helen Frankenthaler Foundation, Inc./Artists Rights Society (ARS), New York

華盛頓色彩學派

快轉到1962年。約翰·F·甘迺迪是美國總統。藝術和文化在華盛頓特區的社交名流心中占據著重要地位,而華盛頓特區前衛藝術的女主人艾莉絲·丹尼剛剛開設了一個新畫廊:華盛頓現代藝術畫廊。她的第一任館長阿德琳·布里斯金,曾任巴爾的摩藝術博物館的館長,策劃了一個以弗朗茲·克萊因的作品為主題的開幕展覽。開幕之夜的嘉賓中不乏海倫·弗蘭肯塔勒等許多其他受人尊敬的藝術家。這次展覽大獲成功。兩年後,當阿德琳·布里斯金離開時,WGMA已成為華盛頓特區藝術界的中心。

被聘用來取代布里斯金擔任主任的是藝術評論家傑拉爾德·諾德蘭。在諾德蘭在畫廊度過的短短一年中,他舉辦了一個有影響力的展覽:華盛頓色彩畫派。該展覽提出了這樣的論點:在華盛頓特區,遠離紐約市藝術界的影響,一個完全獨特的色彩學派畫家群體獨立出現,應該因其特立獨行的成就而在國際上受到重視。這個展覽取得了巨大的成功,華盛頓色彩學派的概念迅速在收藏家、策展人、畫廊經營者以及其他華盛頓特區的藝術家中獲得了廣泛的支持,這些藝術家除了原本的六位之外,都渴望與這一著名運動建立聯繫。

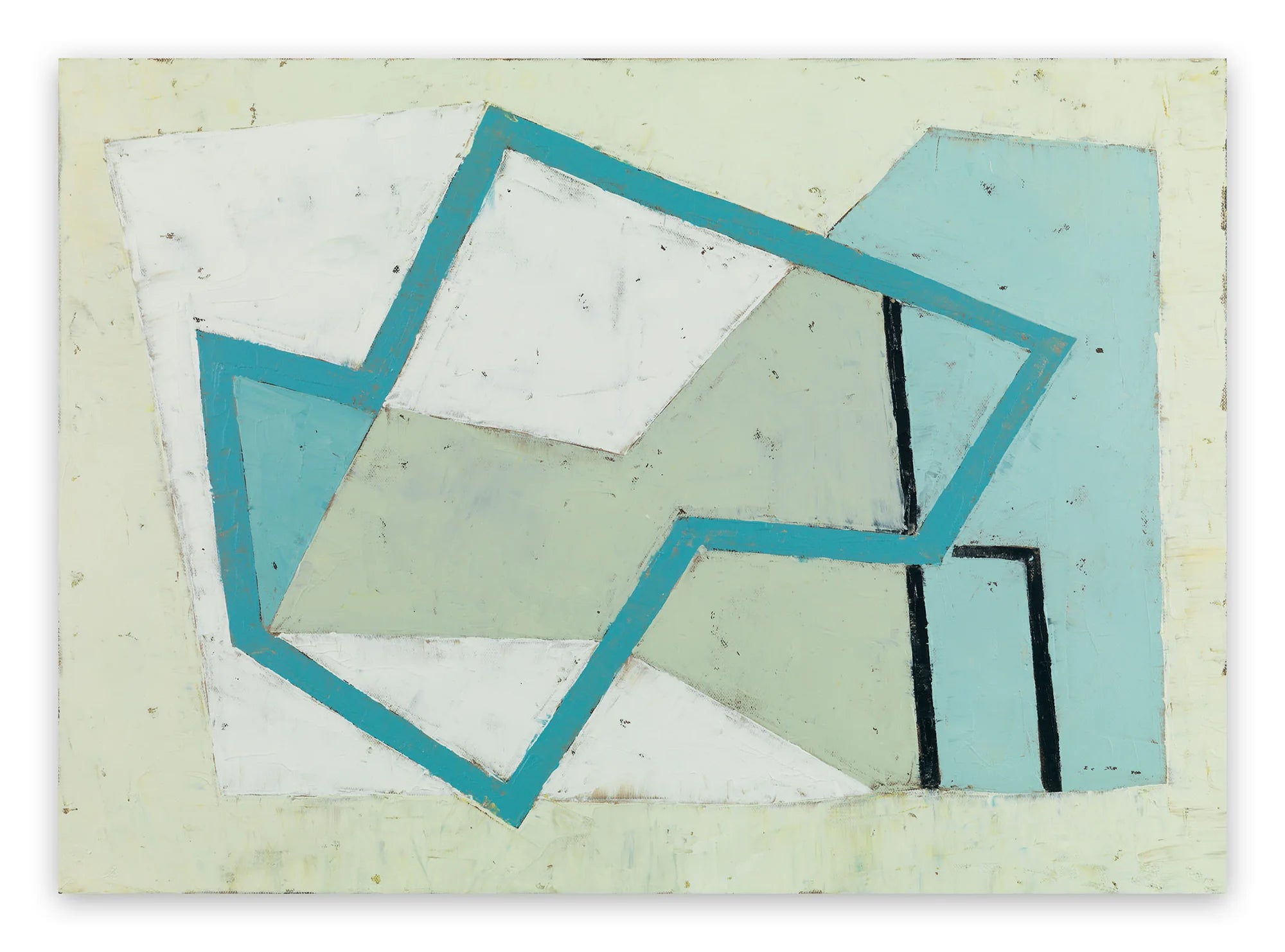

Kenneth Noland - Bridge, 1964, Acrylic on Canvas, 226.2 x 248.8 cm

Kenneth Noland - Bridge, 1964, Acrylic on Canvas, 226.2 x 248.8 cm

抄襲者、操控者與神話創造者

關於華盛頓色彩畫派,最明顯的爭議是,這個所謂的地方運動中兩位最著名的成員,肯尼斯·諾蘭(Kenneth Noland)和莫里斯·路易斯(Morris Louis),都抄襲了紐約畫家海倫·弗蘭肯塔勒(Helen Frankenthaler)。如果克萊門特·格林伯格(Clement Greenberg)在應該給予的地方給予了應有的讚譽,那麼就會清楚地知道,這些所謂的華盛頓色彩畫家的作品受到了其他地方畫家的影響。但讚譽並未在應有的地方給予,這引出了關於華盛頓色彩畫派的第二個最明顯的爭議:展覽中的所有畫家都是白人男性,這是格林伯格所支持的唯一類型的藝術家。最奇怪的是,其中一位(莫里斯·路易斯)在展覽前三年就去世了,而另一位(肯尼斯·諾蘭)在那之前一年已經搬到了佛蒙特州。

在大多數情況下,當代藝術史的作家們並沒有打破保護華盛頓色彩學派神話的脆弱外殼,而是簡單地接受了這個故事,利用其簡單明瞭的敘述作為展覽、講座和文章的便利起點。因此,1960年代抽象藝術的這一子類別使某些作品在拍賣中能夠以名義上更高的價格成交,而一些原本在對話中幾乎沒有原創貢獻的藝術家的職業生涯也因此獲得了可信度。這並不是要貶低任何藝術家或他們的作品。這只是想指出,當我們讓虛構的運動和標籤主導我們對藝術這種複雜事物的理解時,我們就屈服於過去權力經紀人的影響,他們往往更受種族、性別和自身自我意識的驅動,而非美學。

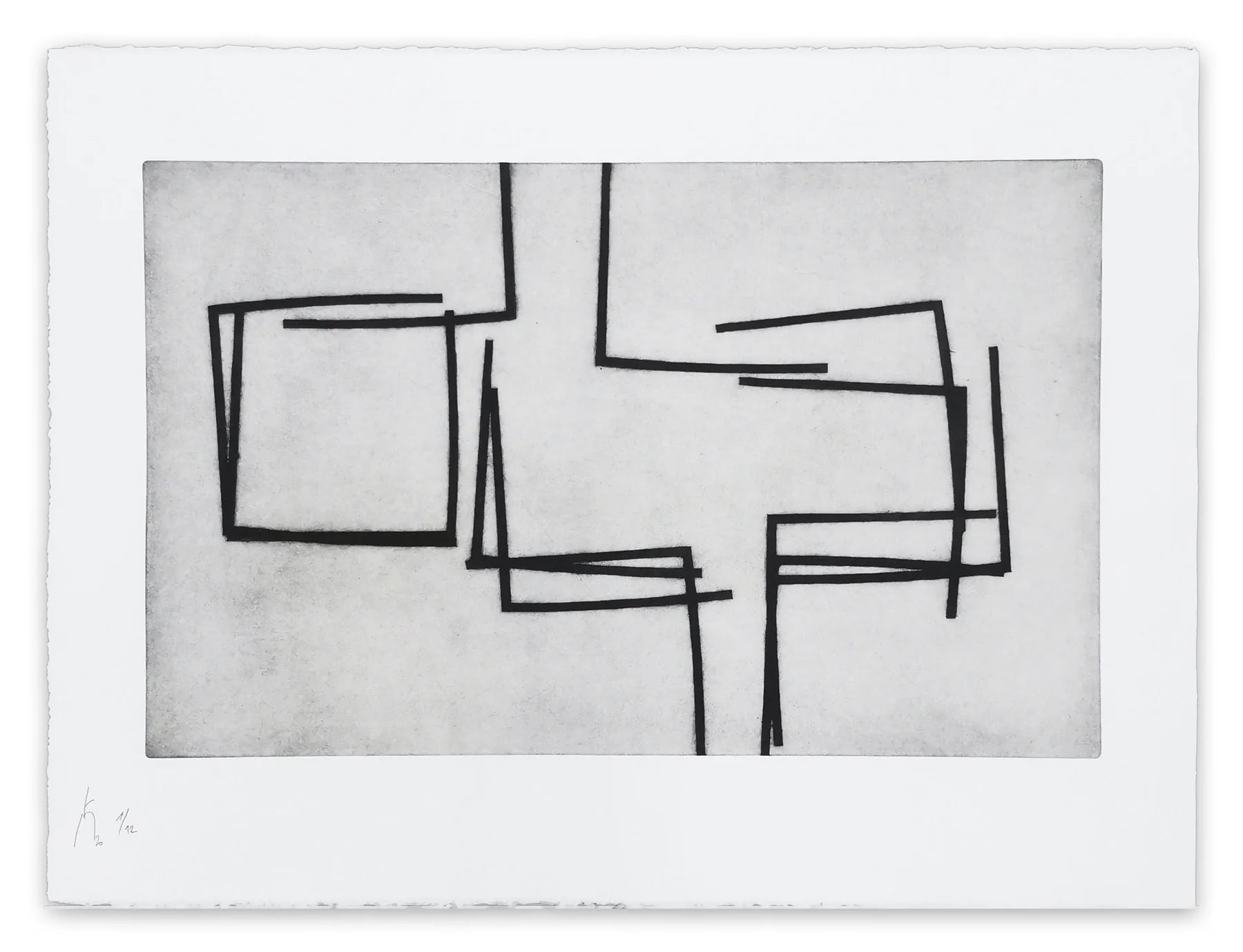

Morris Louis - Gamma Epsilon, 1960-196, Acrylic on canvas, 260.4 × 492.8 cm

Morris Louis - Gamma Epsilon, 1960-196, Acrylic on canvas, 260.4 × 492.8 cm

特色圖片:基恩·戴維斯 - 《泰山》(細節),來自《作品集系列1》,1969年,絲網印刷於畫布上,裝裱於板上,61.6 × 76.8 公分,照片來源:藝術資源集團,爾灣

所有圖片僅用於說明目的

由 Barcio 作品