立體派肖像中的美

在1878年,瑪格麗特·沃爾夫·漢密爾頓在她的小說《莫莉·邦》中創造了人類最喜愛的情感之一:“美在於觀者的眼中。”三年後,畢卡索出生。儘管漢密爾頓在一幅畫作完成的十年前因傷寒去世,但她的話似乎為立體派肖像量身定做。雖然許多第一次看到它們的人對此感到震驚,甚至認為它們是可怕的畸形,但對於許多人來說,立體派肖像卻是某種變革的完美體現,是某種美麗和新穎的東西。

早期立體主義肖像

對於巴勃羅·畢卡索來說,肖像畫是他整個職業生涯中最喜愛的主題。當他和喬治·布拉克在發展立體主義的最早階段時,他們將風景、靜物和肖像作為他們的主要主題。布拉克談到了他們描繪空間的追求。人類面孔是否有某種特質,使其完美地適合這樣的追求?或者也許人類特徵特別適合沿著多個線性平面進行解剖,或描繪多個視角。

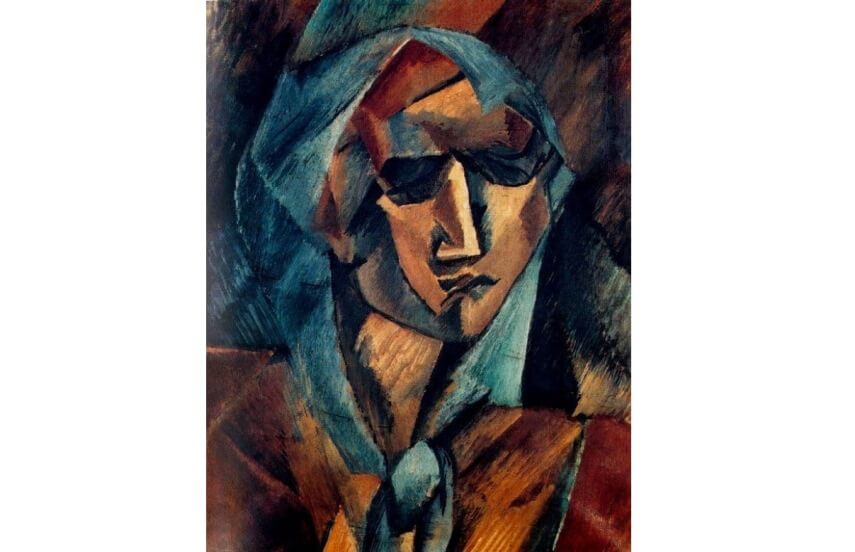

喬治·布拉克《女人的頭部》,1909年,油畫,33 x 41 公分,巴黎市現代藝術博物館,法國

喬治·布拉克 – 女人頭像

第一幅立體派肖像畫之一是 女人的頭部,由喬治·布拉克於1909年創作。這個主題和確切的標題在布拉克和畢卡索的作品中多次出現,表現為畫作、拼貼,甚至雕塑。在布拉克對這一主題的初步探索中,我們看到立體派思想的基本元素以簡單而優雅的細節展現出來。從上方看到的眼睛是悲傷的,而高昂的面容則顯示出堅韌和安靜的力量。她眉毛的陰影中透出嚴肅,而在她嘴唇右側柔和陰影的藍色月光則顯示出一種感性的善良。

在《女人的頭像》中,布拉克不僅成功捕捉了多個視角並創造了時間和空間的感覺,他還利用每個不同的觀點來探索其主題性格的同時元素。作為最早的立體派肖像之一,這件作品在其豐富的色彩調色板上也格外突出。隨著時間的推移,立體派的調色板變得更加單調,但在這幅圖像中,我們看到豐富的藍色、紅色、黃色和棕色共存於同一圖像中,為這件作品增添了直接的豐富感和溫暖感。

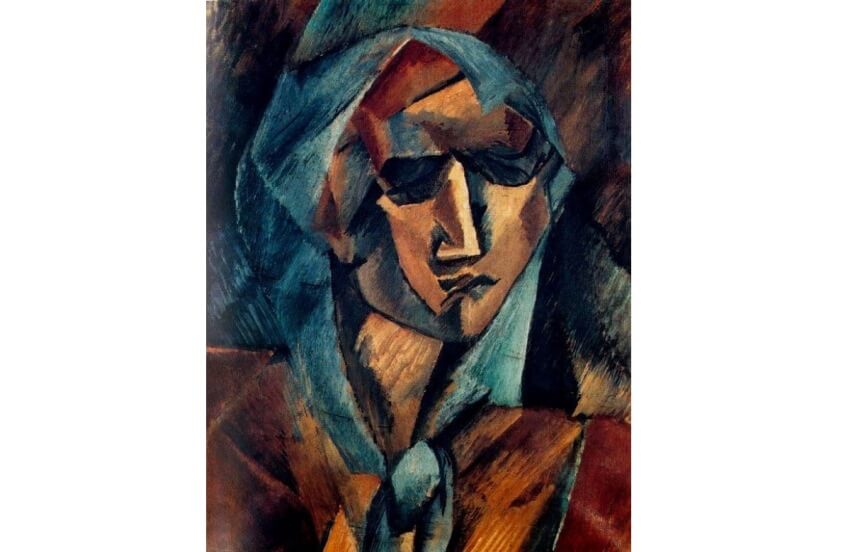

從同一年我們有這幅畢卡索的肖像,亦名為女人的頭部。這件作品的整體氛圍,加上緊閉的嘴唇和某些光線元素,暗示著這可能是同一位女性,來自同一次的坐姿。但畢卡索在選擇哪些空間平面要加深顏色,哪些要提亮,以及哪些特徵要呈現時,卻戲劇性地改變了主題的神態。在眼中,悲傷。從下方看,肩膀似乎下垂,充滿絕望。從多個同時的角度看,臉龐扭曲,顯得困惑不解。

與布拉克同年創作的女人的頭像相似,這件畢卡索的作品包含了相對鮮豔的色彩調色板,融入了黃色、綠色、橙色和藍色。這件作品的美在於它的黑暗,以及其陰鬱、富有氛圍的特質。畢卡索使用同時性並不是為了展示情感的範圍或多重性格特徵,而是利用不同的視角來顯示相對的相似性,從每個角度都能感受到累積的悲傷。

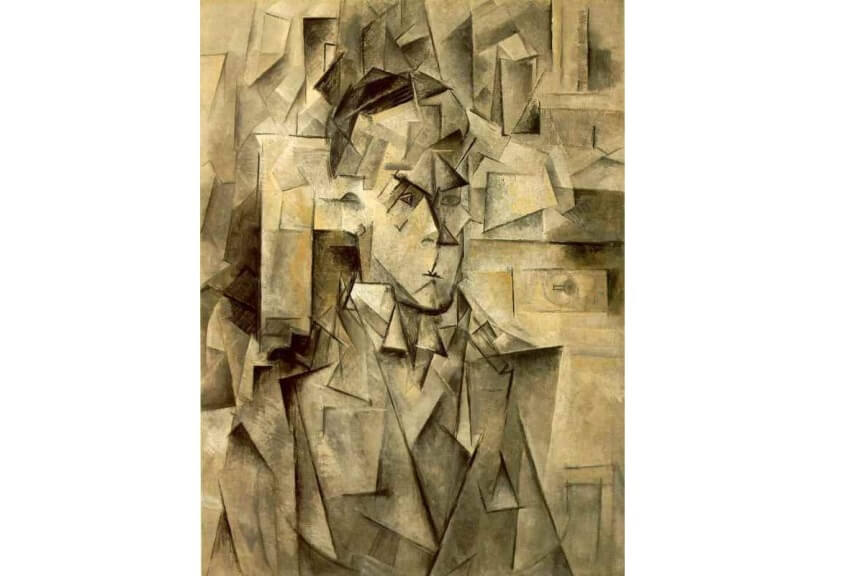

巴勃羅·畢卡索 - 威廉·尤德的肖像,1910年,油畫,81 x 60 公分,約瑟夫·普利策收藏

畢卡索的早期肖像

在1910年,畢卡索畫了這幅他最早的收藏家之一,藝術經銷商威廉·烏德的肖像。當畢卡索畫這幅肖像時,烏德已經擁有了他相當多的作品,包括至少三幅立體主義肖像(女性半身像,坐著的裸體和拿曼陀林的女孩)。在他對烏德的肖像中,正如他早期的女性頭像,畢卡索利用同時性來傳達他主題中單一情感的累積感。無論他從哪個視角出發,似乎都歸結為一件事:嚴肅。

這幅肖像展示了在這些年迅速主導立體派作品的減少色彩調色板。簡化的調色板完全將我們的注意力集中在主題上,並且還讓立體派的另一個重要元素得以更充分地欣賞:線條的運用。在這幅肖像中,我們看到每條線條如何對其他線條作出反應,彼此向內拉向烏德緊縮的面孔的情感漩渦。二維的平面感創造出微妙的向前運動感,而線條同時又創造出一種滑稽的感覺,讓主題似乎正在向內崩潰。

巴勃羅·畢卡索 《女人的頭部》,1909年,油畫,60.3 x 51.1 公分,紐約現代藝術博物館

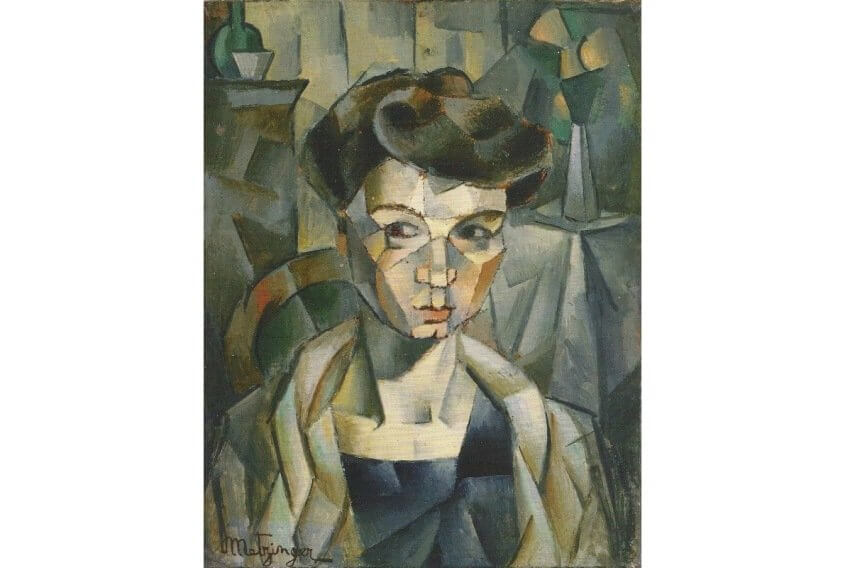

讓·梅齊涅和胡安·格里斯

讓·梅齊涅是一位分割主義畫家,他在立體派風格發展初期便轉向了這一風格。作為一位熱衷的作家,他成為了立體派的頂尖理論家之一,將其在空間描繪上的方法與非歐幾里得數學的理論進行比較。在這幅1911年的肖像中,梅齊涅達到了獨特的立體感。通過選擇性地放置顏色的筆觸和使用有限的視角,他以某種方式描繪了二維、三維和四維空間。這件作品看起來是平面的,然而主題似乎也從表面向外浮現,同時她又感覺像是在運動,穿越空間,轉動。

自1906年以來,他是畢卡索和布拉克的朋友,胡安·格里斯將立體派理論帶入了一種獨特的美學方向,有時被稱為晶體風格。在這幅格里斯為畢卡索所畫的肖像中,各種視角具有統一的特性,彷彿是從鑽石表面的不同反射中提取出來的。他有限的色彩調色板並沒有使圖像變得沉悶,反而提供了一種光輝感。儘管平面感對這件作品至關重要,但他選擇將藍色的焦點放置在前面,增添了一種人為的效果,表明畢卡索位於最前面,這對於這個明顯的致敬來說是合情合理的。

讓·梅齊涅 - 梅齊涅夫人的肖像,1911年,鉛筆和墨水於紙上,22.6 x 15.7 公分,© 藝術家權利協會 (ARS),紐約 / ADAGP,巴黎

《美與立體派》

很容易想像,一個習慣於特定類型美學之美的世界,可能會拒絕這些早期立體派肖像是美的這一觀念。但回顧過去,我們可以看到這些作品在深刻地改變文化的視角方面所起的作用,讓人們不再僅僅在主題中尋求美。在這些作品中,我們發現了線條之美、陰影之美、形狀之美和立體感之美。我們與繪畫的元素建立了情感聯繫,而不僅僅是主題。除了這些作品固有的美之外,這一點本身也有其美麗之處。

特色圖片:胡安·格里斯 - 《畢卡索肖像》,1912年,油畫,36.73英寸 x 29.29英寸,芝加哥藝術學院,芝加哥,IL

所有圖片僅用於說明目的

由 Barcio 作品