無限能量 - 胡里奧·勒帕克的藝術

世界重新發現了胡里奧·勒帕克。這位出生於阿根廷、現居法國的藝術家,至今仍在八十多歲的年紀活躍於他的工作室,幫助定義了1960年代的動態藝術,並且是藝術作為互動、民主體驗理念的早期倡導者。但與他的同代人相比,勒帕克並沒有得到應有的尊重。這在某種程度上是他自己的選擇。早在1966年,他在第33屆威尼斯雙年展上獲得了繪畫大獎。不久之後,他獲得了在巴黎市現代藝術博物館舉辦回顧展的機會。然而,根據傳說,他讓擲硬幣的結果決定他應該拒絕這個機會。這個故事說明了他對藝術界的漠視,以及他認為藝術首先應該是為人民服務的信念。這也在很大程度上解釋了為什麼儘管他繼續創作,或者如他所稱的,進行“研究調查”,他在1970年代卻淪為默默無聞。2013年,勒帕克在巴黎的東京宮舉辦了個人展覽,重新出現。對於大多數觀看那場展覽的人來說,勒帕克是一個啟示。隨後一年,他在英國的蛇形畫廊舉辦了他的第一次重大個人展覽。然後在2016年,他終於享受到了他第一次的回顧性博物館展覽,在邁阿密的佩雷斯藝術博物館。今年到目前為止,他的作品已在紐約的一個重大個人展覽中展出,並且目前還參加了另外兩個重大展覽:與耶穌·拉斐爾·索托在棕櫚泉藝術博物館的聯展,名為《動覺:拉丁美洲動態藝術,1954-1969》;以及在巴黎的佩羅坦畫廊的個展。下個月,他的作品將在巴西聖保羅的托米·奧塔克研究所舉辦另一場博物館回顧展。這場展覽將標誌著這位藝術家的重要歷史時刻,他因為害怕自己過於革命而離開南美,但如今作為一位被認可的先驅回歸,他早在半個世紀前就理解了抽象藝術的社會和政治底蘊。

社會政治根源

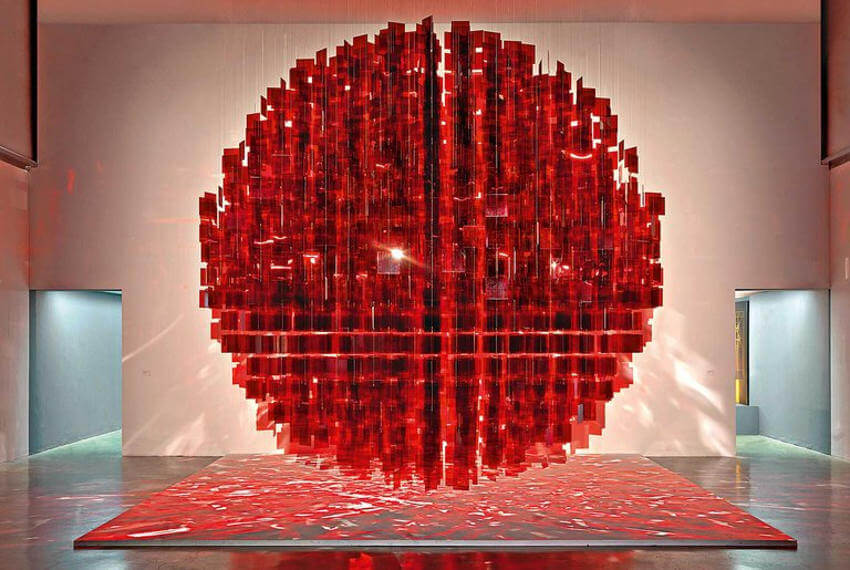

胡里奧·勒帕克創作的藝術作品是革命性的。有些作品字面上就是如此,因為它們是由反射金屬片構成,隨著懸掛在天花板上的線而旋轉。但他的作品在另一個意義上也是革命性的,因為它是獨立和自由的宣言。勒帕克出生在位於安第斯山腳下的工人階級城市門多薩,距離阿根廷首都布宜諾斯艾利斯約1100公里(600英里)。和當時家鄉的大多數人一樣,勒帕克年輕時就開始工作。從13歲到18歲,他有過許多工作,包括報紙送遞員、自行車修理工、水果包裝工、皮革工匠、圖書館員和金屬廠工人。

但他在年幼時還有兩個其他的興趣。他擅長畫名人的畫像,並且對當時年輕人尋求改革政府中威權主義元素的學生抗議活動感興趣。早在15歲時,勒帕克就找到了一種將這三個因素——工作倫理、藝術才能和對社會啟蒙的興趣——融合在一起的方法,他在美術學院上夜校。在那裡,他有幸成為盧西奧·馮塔納的學生,這位創新的現代主義藝術家以其對空間的實驗而成為20世紀中期全球前衛藝術中最重要的人物之一。馮塔納將勒帕克引入新興的南美洲新具體運動,這激勵他展望未來,並採取創新的美學方法。

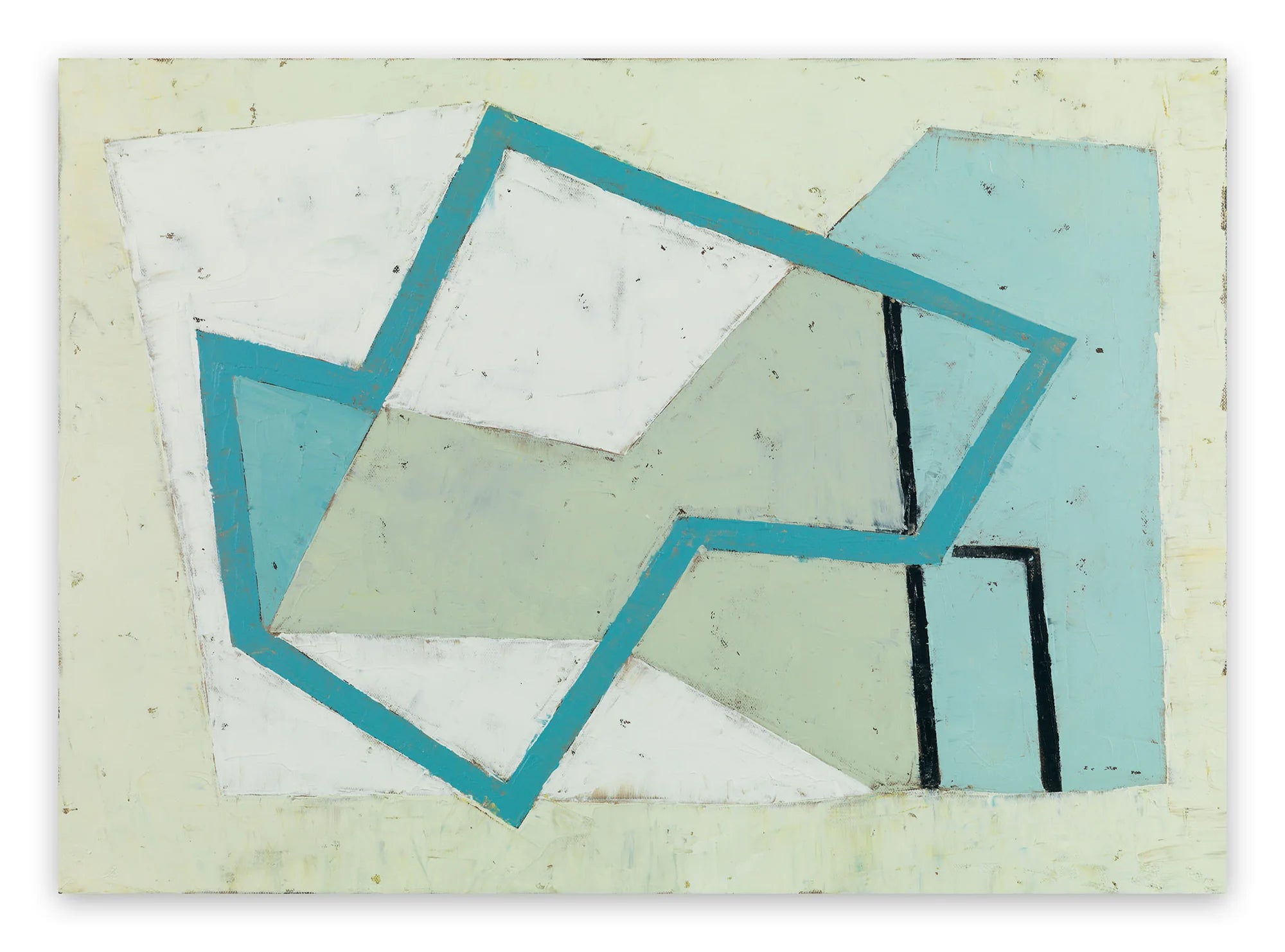

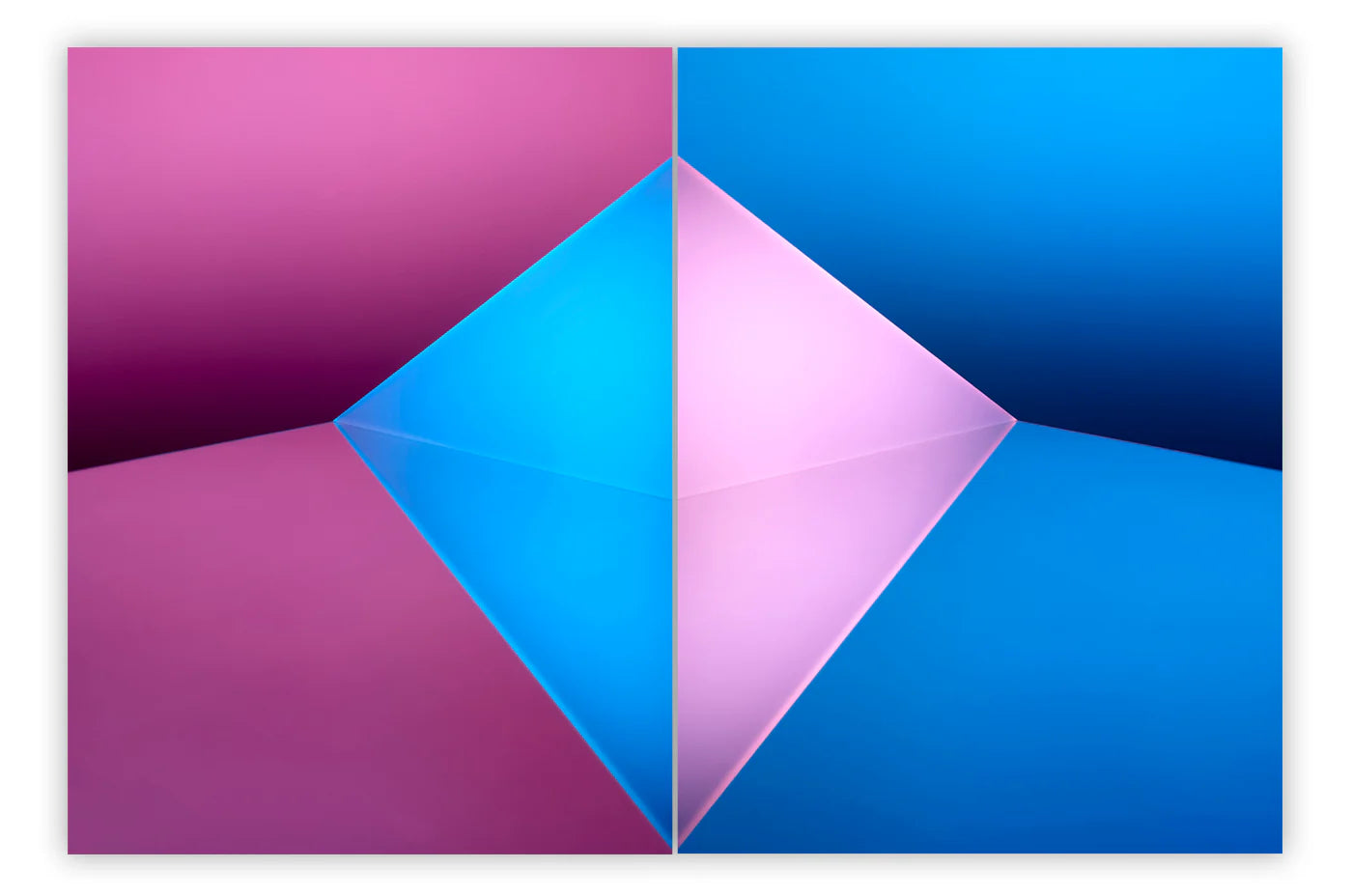

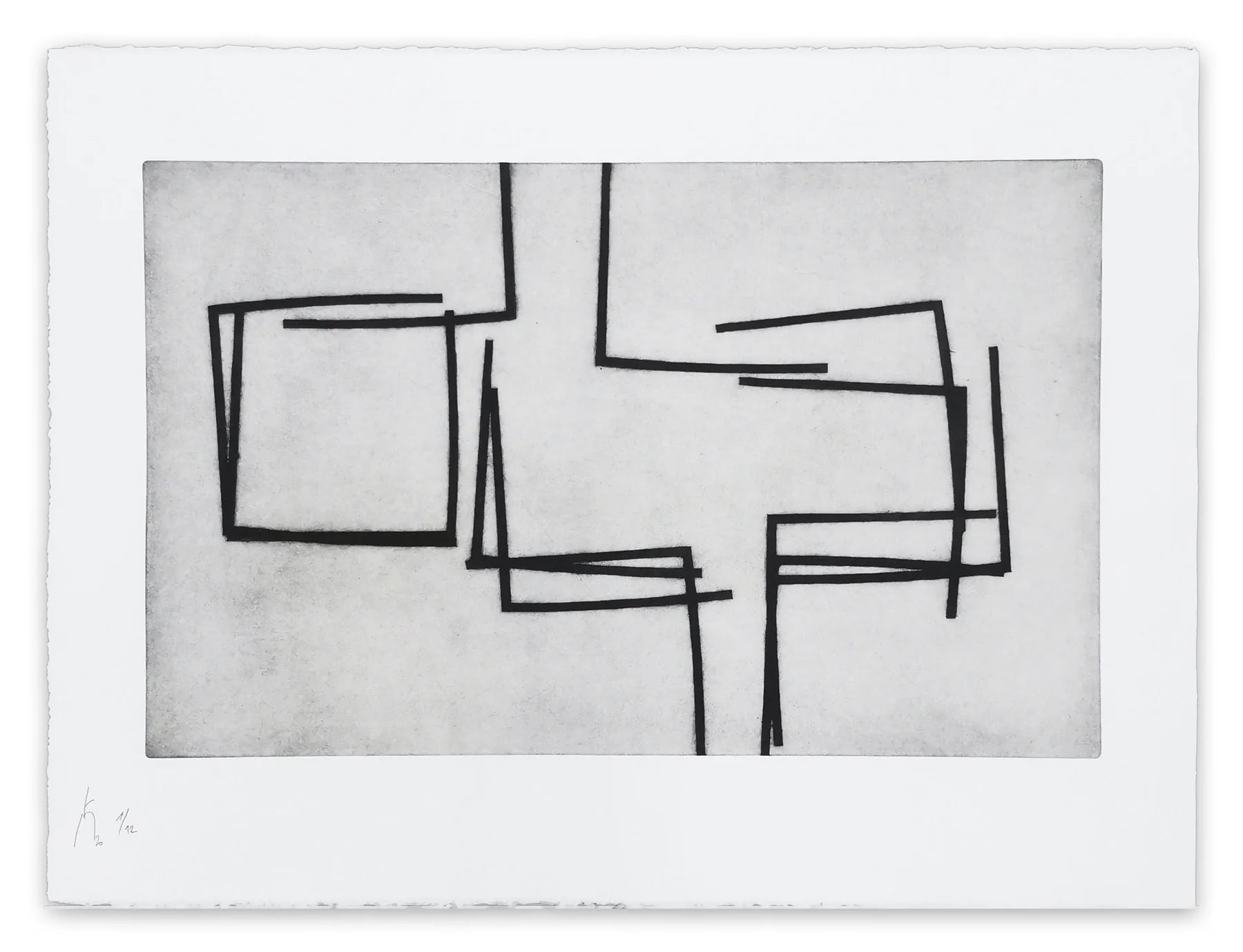

Julio Le Parc - Bifurcations, solo show at Perrotin, Paris, installation view, © Perrotin

Julio Le Parc - Bifurcations, solo show at Perrotin, Paris, installation view, © Perrotin

前往巴黎

在18歲時,勒帕克離開了學校,也離開了他的家庭。在接下來的八年裡,他遊歷了全國。26歲時,他帶著對未來的新熱情回到了布宜諾斯艾利斯,並入讀了美術學院。在那裡,他學會了創作繪畫、雕塑和版畫,並與他那一代的其他年輕藝術家建立了聯繫。一起,他和他的同代人挑戰了從藝術的公認標準到政府和社會的公認標準的一切。在某個時刻,勒帕克參加了一次直接的政治行動,導致學生們佔領了阿根廷三所主要的藝術學校,驅逐了校長,並試圖建立一個由學生運營的學校政府。儘管最終這場運動被鎮壓,勒帕克和他的許多朋友被逮捕,但這讓他們開始思考作為藝術家的未來。

Le Parc 和他的朋友們仔細考慮了他們在阿根廷能夠實現的目標,並決定要真正與國際前衛建立聯繫,唯一的辦法就是搬到巴黎。雖然他的許多同時代人永遠無法實現這個夢想,但 Le Parc 贏得了一個由法國文化服務贊助的藝術比賽,並獲得了一筆獎學金,得以搬到巴黎學習藝術。他於1958年離開阿根廷。抵達巴黎後,他立即與幾位其他移民交了朋友,如Jesús Rafael Soto 和 Francisco Sobrino,他們是志同道合的靈魂。他還結識了一代年長的藝術家,領導者是Victor Vasarely,他的運動學和視覺幻覺作品使他們在 Le Parc 和他的朋友們眼中位於前衛的最前沿。

Julio Le Parc - Bifurcations, solo show at Perrotin, Paris, installation view, © Perrotin

Julio Le Parc - Bifurcations, solo show at Perrotin, Paris, installation view, © Perrotin

社會干預與烏托邦之光

勒帕克對動態藝術最感興趣的是它根據環境和觀者的不同而不斷變化的事實。勒帕克推斷靜態藝術具有專制的能力,因為不變的物體要求以正式的方式來考量。他將運動視為民主化觀賞藝術體驗的一種方式。他推測,如果每次有人觀看作品時,作品都是不同的,那麼就沒有人能夠對其給出權威的解釋。因此,動態藝術 本質上是開放的、民主的和自由的。這類藝術作品的觀眾不受學院、機構和評論家的控制,這些人常常表現得像是一個控制公眾文化體驗的法西斯政權。

這一核心認識對勒帕克來說是變革性的。它使他做出了另外兩個重大的發現。第一個是藝術應該是一種公共體驗,而不僅僅是機構性的。他在與朋友們發起一系列公共干預時將這一理念付諸實踐,在這些干預中,他們以遊戲的方式將動態美學現象引入公共區域,要求公眾與藝術互動。第二個重大的發現是,改變人們看待藝術作品方式的最強大視覺力量之一是光。這一發現使他對光作為動態元素產生了終生的迷戀——這一元素他在許多最具影響力的作品中作為互動組件使用。

Julio Le Parc - Bifurcations, solo show at Perrotin, Paris, installation view, © Perrotin

Julio Le Parc - Bifurcations, solo show at Perrotin, Paris, installation view, © Perrotin

開放的遺產

今天,許多年輕藝術家對藝術中的社會實踐感興趣,並對觀眾聲稱定義自己美學體驗的權利感到好奇。但許多人並不認識胡里奧·勒帕克(Julio Le Parc)作為首批將這些議題推向前衛的藝術家世代中的領導者。正如他最近的展覽所揭示的,勒帕克應該與維克多·瓦薩雷利(Victor Vasarely)、布里奇特·萊利(Bridget Riley)、伊夫·克萊因(Yves Klein)、亞歷山大·卡爾德(Alexander Calder)、雅科夫·阿甘(Yaacov Agam)、卡洛斯·克魯斯-迪茲(Carlos Cruz-Diez),以及當然還有赫蘇斯·拉斐爾·索托(Jesús Rafael Soto)和弗朗西斯科·索布里諾(Francisco Sobrino)——這些開創了動態藝術、光學和社會實踐藝術的藝術家們,享有更高的地位。勒帕克將行動的簡單理念——迫使觀眾移動和反應以完成一種體驗——轉化為一種民主化藝術的方式。他的作品作為一種激進的替代方案,對抗經常與美學事物相連的具體絕對主義。這提醒我們要不斷前進,保持開放,並擁抱不斷轉變的意願。

他的作品也是一個邀請,提醒人們不要太過嚴肅,並願意去玩耍。他在2016年《紐約時報》的訪談中重申了這一點。在他的工作室裡,訪問者艾米莉·內森發現了一件勒·帕克於1965年創作的作品,名為「十一個驚喜動作的集合」(Ensemble de onze mouvements-surprise)。這件作品,正如其名,包含了十一個由不同材料製成的不同元素,並由觀眾可以控制的馬達啟動。當內森顯然想觸摸它時,勒·帕克開口說:「去吧,隨便玩。」她照做了,並立即注意到每個移動的部分也會發出聲音。一場行動與歌曲的交響樂隨之而生。對於他對民主文化遺產的貢獻,勒·帕克完美地總結道:「它們都會畫出不同的圖案。我可能在它們身上看到一樣東西,但每個人都有權看到他們所看到的任何東西。」

Julio Le Parc - Sphère rouge (Red Sphere), made of plexiglass and nylon. Credit Julio Le Parc © 2017 Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris, Photo: André Morin

Julio Le Parc - Sphère rouge (Red Sphere), made of plexiglass and nylon. Credit Julio Le Parc © 2017 Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris, Photo: André Morin

特色圖片:胡里奧·勒帕克 - 《分岔》,在巴黎Perrotin的個展,裝置視圖,© Perrotin

所有圖片僅用於說明目的

由 Barcio 作品