네오다다와 의미의 게임에서의 추상화

그 이름이 암시하듯이, 네오 다다는 다다와 혼동되어서는 안 된다. 두 운동과 관련된 일부 예술가들이 유사한 기법을 사용했으며, 두 운동과 관련된 작품의 의미가 비슷하게 불분명하지만, 두 가지 사이에는 하나의 결정적인 차이가 있었다. 간단히 말해, 다다는 반예술이었다. 네오 다다는 반다다였다. 다다이스트들은 사회를 무의미하다고 보았고, 예술 세계를 그 부조리하고 자살적인 부르주아 논리의 쓸모없는 유물로 여겼다. 네오 다다이스트들은 의미를 믿었고, 특히 예술에서 그것은 개인에 의해 정의될 수 있는 개인적인 것이라고 느꼈다. 그리고 그들은 미술 세계를 포용하며, 그 안에서 미술이 될 수 있는 것의 정의를 확장하기 위해 작업했다.

네오 다다의 마음 상태

네오 다다 운동의 핵심은 의미였다. 1940년대 대부분 동안, 추상 표현주의자들은 미국 미술계의 최전선에 있었다. 그들의 작품은 본질적으로 개인적이며, 그것을 만든 화가의 잠재의식에서 파생되었다. 관객들은 추상 표현주의 작품의 분위기와 연결되기를 희망할 수 있지만, 그 작품의 의미는 예술가의 원초적 마음의 내면 성소에서 유래되었기 때문에 결코 완전히 이해할 수 없었다.

네오 다다이스트들은 예술가의 의도가 무의미하다고 믿었으며, 예술 작품의 의미는 오직 관객의 해석을 통해서만 완전히 전달될 수 있다고 생각했습니다. 의미가 정확히 무엇인지, 그리고 그것이 원래 어디에서 오는지를 결정하는 이 게임 속에서, 추상은 네오 다다이스트 화가의 가장 친한 친구였습니다.

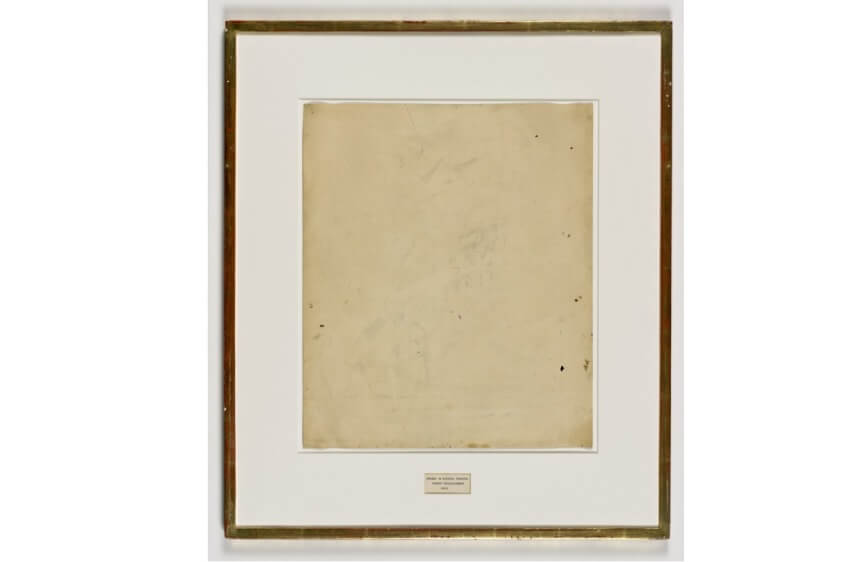

로버트 라우센버그 - 지워진 드 쿠닝 드로잉, 1953, 라벨과 금박 액자가 있는 종이에 그린 흔적, 64.14 x 55.25 cm, 샌프란시스코 현대 미술관 (SFMOMA), 샌프란시스코, © 로버트 라우센버그 재단

네오 다다와 추상화

가장 유명한 네오 다다 추상 화가는 로버트 라우센버그입니다. 그의 첫 번째 네오 다다 그림은 갤러리에 전시되지 않았습니다; 그것들은 연극의 일부였습니다. 다다와 네오 다다가 공통적으로 가진 이상한 상황 중 하나는 각 운동이 연극 작품에 의해 촉발되었다는 것입니다. 연극 우부 로이는 1886년에 처음 공연되었으며, 첫 번째 다다이스트 작품으로 간주됩니다. 비합리적인 사회 관습을 조롱하는 것으로 알려진 이 작품은 다가올 반예술 운동의 기초를 마련했습니다. 첫 번째 네오 다다 작품은 1952년에 공연된 존 케이지의 극장 작품 제1호였습니다. 이 작품은 춤, 시, 슬라이드 프로젝션, 영화, 그리고 라우센버그의 네 점의 그림이 동시에 발표되는 것으로 구성되었습니다.

극장 작품 1에는 네오 다다의 네 가지 주요 개념이 모두 포함되어 있었다: 1) 무작위적 우연 (공연이 대본 없이 진행되었기 때문에); 2) 드러나지 않은 예술가의 의도 (불명확하게 하려는 것 외에는); 3) 모순된 힘 (관객에게 동시에 상반된 요구가 제기되었다); 그리고 4) 관객이 작품에 의미를 부여할 책임이 있었다. 극장 작품 1에 포함된 라우셴버그의 그림은 그의 화이트 페인팅 중 네 점으로, 흰색 유화로 칠해진 빈 캔버스가 십자가 모양으로 천장에서 걸려 있었다.

라우셴버그의 화이트 페인팅스는 네오 다다에 소중한 네 가지 개념을 표현합니다. 그 순수한 흰색 표면은 주변의 미세한 요소들을 반사하며, 이는 보는 사람의 무작위적인 우연에 따라 변화합니다. 그들은 예술가의 의도에 대해 아무것도 드러내지 않습니다. 그들은 내용을 기다리고 있지만 그럼에도 불구하고 완성된 예술로 걸려 있으며, 궁극적인 모순입니다. 그리고 빈 표면으로서 그들은 관객의 해석에 완전히 열려 있습니다.

1953년, 라우셴버그는 네오 다다 추상을 한 단계 더 발전시켜 이 운동의 문화적 의제를 표현했다. 라우셴버그는 추상 표현주의자 중 가장 유명한 윌렘 드 쿠닝의 작품에서 시작하여, 드 쿠닝이 남긴 흔적을 지워버려 본질적으로 빈 표면을 만들어냈다. 이 작품은 그의 화이트 페인팅스와 같은 많은 개념을 표현하며, 추상 표현주의 이념의 관련성에 대한 직접적인 도전을 추가했다.

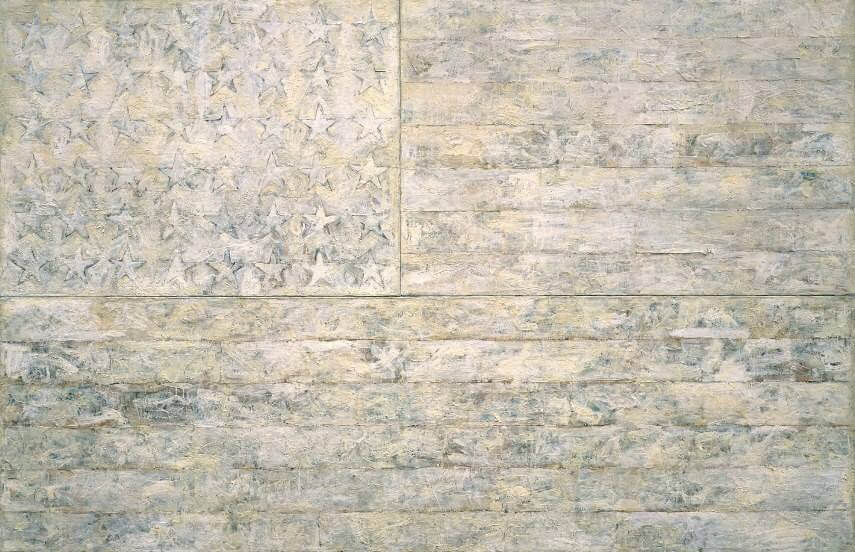

재스퍼 존스 - 화이트 플래그, 1955, 인카우스틱, 유화, 신문지, 그리고 목탄으로 캔버스에, 198.9 x 306.7 cm, 메트로폴리탄 미술관, © 재스퍼 존스

재스퍼 존스와 추상의 확장

명백히 추상화는 관객의 해석에 본질적으로 열려 있습니다. 그러나 한 네오 다다 화가는 추상의 개념을 새로운 차원으로 끌어올렸습니다. 재스퍼 존스는 미디어 이미지를 사용하여 콜라주를 만들었고, 이를 통해 국기, 표적, 숫자, 문자 및 대중 문화의 다른 이미지와 같은 친숙한 것들로 구성된 시각적 언어를 기반으로 이미지를 만들었습니다. 그는 이러한 그림의 주제를 "정신이 이미 알고 있는 것들"이라고 불렀습니다. 기하학적 추상 화가들이 정사각형, 원, 선을 사용하여 추상 이미지를 구성한 것과 같은 방식으로, 재스퍼 존스는 미디어 문화의 기본 요소를 가져와 인식 가능한 문화적 미학에서 차용한 이미지를 구성했습니다.

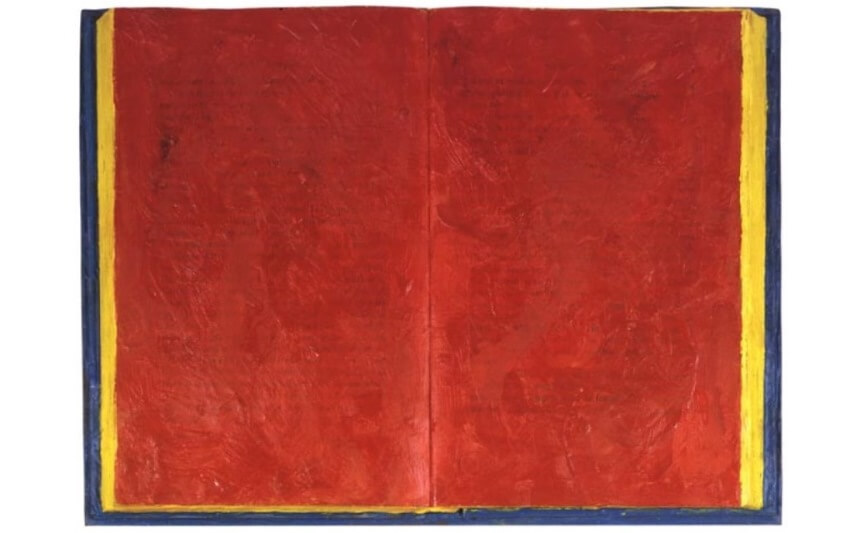

재스퍼 존스 - 책, 1957, 왁스화와 나무 위의 책, 24.8 x 33 cm, © 재스퍼 존스

이 익숙한 이미지를 가져와 추상화하고, 읽을 수 없는 파편의 조각들로 구성된 콜라주를 만들어냄으로써, 그는 이미지의 개별 요소들이 의미하는 바에 대한 개념에 도전했다. 어리석게 보이기보다는, 존스의 이미지는 깊은 해석의 층을 초대했다. 그들은 상징적인 문화 이미지를 순수 미술로 끌어올리고, 정치적으로 불안정한 콜라주 기법을 재구성하여 다시 한 번 미술계에 친숙하게 만들었다.

라우셴버그는 추상적 네오다다이즘을 예술 세계에서 해석의 힘을 관객에게 되돌려주는 방법으로 보았으며, 이는 미니멀리즘과 같은 운동의 길을 닦는 방식으로 민주화되었습니다. 신비로운 추상 표현주의자들이 무엇을 말하려 했는지 궁금해할 필요 없이, 그의 흰색 그림들은 관객에게 그들만이 개인적인 해석의 행위를 통해 예술 작품을 성공적으로 완성할 수 있다는 것을 알려주었습니다.

미국 국기나 지도, 알파벳 문자와 같은 것들을 추상화함으로써, 존스는 미디어와 문화의 미적 언어가 본질적으로 기하학적 형태만큼이나 무의미하다고 제안했다. 예를 들어, 미국 국기 색상이 없는 미국 국기 모양의 그림은 전혀 미국 국기가 아니다. 그 추상화된 버전은 관객에게 국적, 역사, 문화, 사람 및 지리와의 연관성을 넘어 어떤 가능한 의미를 가질 수 있을지 깊이 생각해 보도록 초대한다. 존스의 친숙한 문화적 이미지를 사용함으로써 미디어로부터 힘을 빼앗고, 그것을 일반 시민에게 되돌려주며 팝 아트의 길을 열었다.

특집 이미지: 로버트 라우센버그 - 화이트 페인팅 (일곱 패널), 1951, 캔버스에 유채, 182.9 x 320 cm, © 로버트 라우센버그 재단

모든 이미지는 설명을 위한 용도로만 사용됩니다.

필립 Barcio